床下通気口を塞いでいた謎の物体は一体何のために?どういう経緯でこうなっているのかはじめはさっぱり分かりませんでしたが後になって理由が分かってきました。それを踏まえて有るべき姿へ変身させました。

こいつ…動くぞ?

外から見たとき気になっていたんですよ。

このコンクリートの塊はなんで動くのかと…

ボソボソして明らかに周りと剥離していて気持ち悪かったのでハンマーで叩いたら簡単に取れました。

この謎の物体の正体は?

昭和の終わりごろ地域の水洗化が始まりインフラが変わっていきました。

それに際してねじ込んだ下水管の隙間を塞ぐための対処だと思います。

そして、奥に控える謎の物体…これは手が届きませんし、届いても外へ出せる大きさではなさそうです。

問題点あり

家内のGL>外のGLでないと雨が浸入してしまいます。

構造に問題点ありと判断しました。

設計士の方に聞いた情報だと最低でも50mm(5cm)・通常80mm(8cm)以上だったと思います(間違っていたらすいません)以上のGLより上に差が求められるということでした。

幸い雨がほとんどかからない箇所ではありますので緊急性はありませんが

後で何とか対処してやる!!と捨て台詞を吐き一度退散。

数日後廊下の床を剥がすことに

廊下を再作成する事にし、床を剥がしてみると謎の物体が姿を現しました。

こいつです

なるほど…

ウォールローゼを塞いだ石みたいです。

あ…簡単に取れた・・・

穴、空いちゃいました…

謎の物体の正体は

謎の物体は長期的な環境の変化により発生した高低差を埋めるため簡易的に対処されたコンクリートの塊でした。

塞がれた通気口の経緯を考察

上述したように昭和の終わりごろ下水の水洗化に伴う工事で行われた施工でしょう。

当時をイメージしてみると…

- 水洗化に伴い外にモルタルが打たれる

- 当初より外が高くなり、通気口を塞いでしまった

- えぇいモルタルで埋めてしまえ!!

これだ。

いや、まぁ通気はしてるのは大変良い事で、雨も入らない場所なようなので水の浸入跡は無いし、現実に家の中の土は乾燥しています。

昔の木片なども腐らずに落ちていますので床下の湿度が低いのがよく分かります。

なので、このままでもよかったの???

いやいや…こんなヤだよ、綺麗にします。

今ある通気機能は今後も欲しい。

現在の通気を維持したまま空間を塞ぎ、開口部の高さを上げ、できるだけ正しい仕様にしたいと思います。

どうにか簡単に出来る方法はないものか

コンクリートを打ちたい病とかにはかかってないので率先して打ちたいとは思っておらず発想で素晴らしい工事でも出来ればそれに越したことはないのですが…

何とか楽が出来ないか試行錯誤してみたのですが型枠を組んでコンクリートを打つ以外で納得できる方法は見つかりませんでしたので致し方ありません、型枠を組んでみます。

こんな場所には普通、格子みたいな器具…付いてるよね?

検索してみたところ、あの格子みたいなヤツは

ガラリ

というらしい。

こういつヤツですね。

今の通気を維持しダクトの開け閉めができるタイプを入れたいと思います。

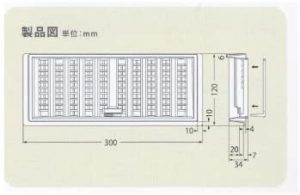

寸法が合わない

ネットで検索、ホームセンターで物色を繰り返しましたがどれも欲しいサイズではなく、あっても仕様が合わず唯一合致したのがこれ。ポチりました。

これをできるだけ上に設置して下はコンクリートを打ちたいと思います。

布基礎に増打ちをする

周辺の土を掻きだし基礎を露出させます。

ちなみに写っている配管は設備屋さんに別件でここを通してもらいました。

目荒らし、墨付け、型枠

特にルールは知りませんが汎用性・拡張性を考慮するのはユーザーとしても作成者としても当然。

もし新しく配管が必要でもいざというときは通せるような形でコンクリートを打とうと思います。

なお、新規で打つコンクリートと既存基礎のジョイント(接触する)箇所表面をディスクグラインダーで削って着きをよくします。

そして、ここまでコンクリートを打つという場所に墨を付けておきます。

今後の事も視野に

今後の工事でこのトンネルを通る配管があるかは現時点では未定ですが、地中にFEP菅を事前に通しておくことも悪くないかもしれません。

型枠セット

ガラリをマスキングして付けたい位置に固定します。

これで固めれば完全に寸法の合う箇所にガラリをセットできるはず。

外から見た写真です

コンクリート打ち継ぎ用樹脂ボンドを塗ります。

コンクリートを流し込みます。

ちなみに下のトンネルが直角ではありません、ちゃんと測らなかったからこうなりました。失敗です…あと、表の型枠の固定が甘くてコンクリートが漏れてしまいました。

あと、コンクリートが非常に入れにくかったです。何とかなりましたがコンクリートを入れるときのイメージ不足でした。

横着するとダメですね。悔しいですが後戻りできませんのでこれでいきます。

型枠取り外し(7日後)

今までイメージ通りにいったことは一度もないのですが、それでもワクワクします。

もしかしたら、今度こそ綺麗になってるかも…思ったより良くなってテンション上がるかも…とか。

いざ!!

ビミョー…

何か思ってたのと違う・・・

- コンクリートの気泡は今まででは少なめ

- ガラリ取付位置の面のコンクリートが鏝が入らず均等に均されていない

- 左右にある上向きの2か所も型枠で鏝が入らずデコボコ

計画は悪かったですが、その割に仕上がりは…ま、、まぁ悪くはないとは思います。

ヘコんでなんかいないんだからね!!

赤の囲い線の部分は鏝で均せなかったので仕方ないです。

フォロー補修

良くない箇所をフォローします。

全て最初から問題・結果が分かっていれば1度で素晴らしい出来上がりになるはずですが仕方ありません。

均せなかった箇所に打ち継ぎボンドを塗布、モルタルを塗りました。

打設時表面を均す事ができませんでしたので今均します。

右にある曲線は型枠がずれた故発生しました。

3日後

今は下の溝で止まっています。

コンクリートの溝は見た目は良くないですがなかなかきっちり止まってくれます。

まぁこれでいいでしょう。

ガラリを取付ます

本製品はツマミがついておりツマミが左右に動き開け閉めが可能です。

水平だと何らかの力が加わり傾いて閉まってしまうかもしれませんので4mm程わざと傾けて取り付けておきます。

これで自然に閉まることはないのではないかと思います。

ビス位置がすこしずれますのでドリルで穴をあけます。

ガラリの上を切り出した27mm厚のホワイトウッドにビス止めします。

完了

上も下もガタつきは無くがっちりついてます。

木材の取付角度を肉眼でみると右が4mm以上下がっているように見えますが測ってもちゃんと4mmでした。

周りの水平も取れています。

おそらく材料加工時、寸法取りの開始位置を間違えたように思います。

しかしながら要件は満たしているのでやり直しはしない事にします。

総括

日数:約7日 ※養生期間含まず

総作業時間:約15時間(推定)

評価

概ね満足です。

本施工のコンセプト・仕様は以下です。

- 開口部の面積を以前と同等程度確保

- 外GL高と基礎開口部の高低差を極力つける

- 開閉可能なガラリ

- 外へのトンネルを設けインフラへのアクセスを容易に

- 最悪問題が発生したときガラリを取り外せるように

反省点

「早く終わらせたい」との気持ちが想定される問題を見えなくした点がありました。

また、展開イメージだけではなく、型枠脱着・ビス・工具などの一連の作業も考慮しながら実際に図面に起こした方がより問題点をあぶり出せると感じました。

素人は良く考えれやらないとイメージした施工ができません。

「落ち着いて急ぐ」を心掛けないといけないなと感じました。

今回の手順を列挙

- 土を掻きだし、基礎を露出

- 既存基礎目荒らし

- 墨付け

- 型枠を組む

- コンクリート打設

- 養生

- 型枠を取り外す

- ガラリ取付