昔のリフォームで塞がれて壁になっていた勝手口、DIYリフォームのため剥がすと隣接の柱下が経年によって腐り朽ちていました。

この柱2本は現在建物の荷重を負ってないので周辺の柱に高い負担かかりっぱなしです。

柱の腐っている部分を切って再び柱として復帰させたいと思います。

前章で大工さんに提案された解決方法も念頭に置き実作業に入りたいと思います。

床のレベルを出しておく

先に根太の収まり高さを設定しておきます。

周囲を胴縁で囲んでガイドとしました。

柱の根元はこれを参考に作業を進めていきます。

梁と柱の一体化

柱にかかる荷重を移しても崩れないように周辺の構造物に金物を取り付け一体化を図ります。

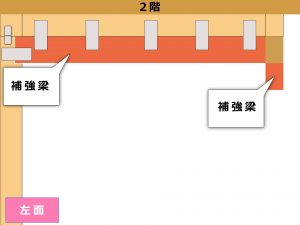

左側面

左側面を表した図です。

補強された梁に短冊と柱止め金物を付けていく予定です。

まだ金物がない状態の向かって左側面です。

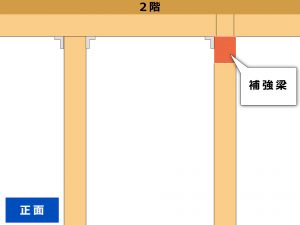

正面

正面です。左の柱上部に柱止め金物を付けます。

右の柱上部は左だけ柱止めを付けて右は補強材が入るので未だ何も付けないで空けておきます。

補強する前の正面の写真です。

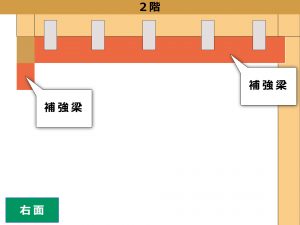

右側面

右側面を表した図です。

補強された梁に短冊を付け柱の部分は45mm x 90mmのヒノキで補強するので未だ空けておきます。

まだ金物がない状態の向かって右側面です。

金物紹介

金物買ってきました。

今回一体化するために使用した金物です。

短冊タイプ

タナカ オメガプレートSD 10kN

「短冊」とか呼称するようです。薄めの金属でできており太いビスで固定するようになっています。

取り付けですが端からは150mm~200mmに取り付け、中間は400mm~600mmピッチで取り付けるのが良いようです。

思うにこの金物は「吊る」「引っ張る」が目的だと思われますのでそれを意識して取り付けていきたいと思います。

L型タイプ

タナカ はしらどめイチロー 5.1kN

何だあの人を連想させるこの金物は。

このイチローを2本の柱上部に取り付けたいと思います。

本当はもっと大きい耐震金物を付けたかったのですが

- ビスのストロークに対して厚みが足りない

- 既存の金物が邪魔する

ので、フィッティングした結果、本金物が他と干渉しないので強度は弱めですが選択しました。

金物取り付け

まずは梁に短冊(オメガプレート)を取りつけます。

短冊タイプ(オメガプレート)

結構難しいです。

メーカーのホームページに施工要領は載っていませんでしたが

取り付け位置は中央に薄く線が入ってますのでここを中心にする(はず)です。

プレートなので上手く付けないと曲がる

引っ張る金物なはずなので板全体で均一にテンションが上手にかかるように付けようとがんばりましたが

平らな場所でない場合は波打ちますし、ビスの角度にも大きく左右されます。

ぱっと見簡単そうなんですけど結構難しいです。

※後で分かりましたが右上にある突起物をハンマーで打ちつけて位置決めするようです

誰にも教わってないですが、上から交互に順番にビスを打っていきました。

ムラなく真っすぐに付けたいならこの順番ですよね?

上下に段差がある場合ビスを打つとプレートが暴れます。

※後で分かりましたが右上の突起をハンマーで打ち付けて位置決めするようです

なんとか取り付けに成功しました。

写真でまだシワっぽい歪みが確認できると思いますがこれ以上隙間が無くならないんです。

奥深い

オメガプレートを数回取り付けて得たコツっぽいものをメモを兼ねて記載しておきます。

あくまで体験談と当方の主観的判断に基づく内容につき真偽の程は定かではありませんので詳しくはメーカーにお問い合わせください。

- ビスは材料に対して直角かつ穴の中心に打ちこむ

- 上から交互に歪まないようにビスを打つ

- 場所によってはプレートが暴れるのでクランプ等を使って暴れない工夫をする

- 外から分かる目の違いなどがあればビスの角度をわざと変えて最終的に真っすぐになるように調整する

- 一気に打ち込むより様子を見ながら徐々に打つほうが失敗が少なかった

これは出来がいい方

これは波打たずそこそこ真っすぐに付けることができました。

全部がこんな感じで行けばよかったんですがそうはいきませんでした。

中にはビスの方向が傾いたり、プレートが波打ったりしたりしましたが全体的には上手くいった方だと思います。

オメガプレートSDを梁全体に取り付け完了。

ちなみに手前の合板とボルトが見える箇所は大工さんに施工してもらった工事跡です。

逆面もオメガプレートSD取り付け完了

L型タイプ(はしらどめイチロー)

L型の金物を柱と梁を一体化するのに使用します。

オメガプレートより比較的簡単に付けられました。

場所によっては工具が入りにくいので手間取りました。

こういう工具や手が入りにくい環境への配慮が足りず実作業時に気がつくというケースが愚かにもあります。

一体化完了しました。

適度に難しく、適度に結果が出る金物取り付けは面白かったです。

ジャッキアップ

いよいよジャッキアップの用意です。

最悪のシナリオにならないように順番どおり確実に作業していきます。

設置環境を水平にする

真っすぐに突き上げるには水平な土台から。

ジャッキを置く場所が傾いているのは大変危険なはず、ディスクグラインダーで平らに均します。

デコボコをディスクグラインダーでカットします。

何度か繰り返して平らになってきました。

OKかな。

つっぱりを垂直に立てる

はじめてのジャッキアップです。

このために買ったジャッキの登場です。

まずはレーザーで垂直を出して上下に墨を付けておきます。

ダルマジャッキ(6t)登場です

初めて使います。

まずは軽くジャッキアップして垂直のレーザーに合わせます。

下も垂直レーザーに合わせます。

ジャッキアップ完了

ダルマジャッキのハンドルはとても軽く、いとも簡単に上がりました。

拍子抜けです。

5mm程上がったと思います。

構造体が上がる瞬間「キュッ」と音がしました。

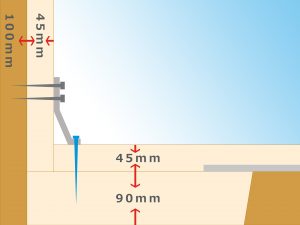

45mmx45mmのベイマツで想定どおりの場所に突っ張ることができました。

なお、この棒は必ず真っすぐな材料を使わなければなりません。(大工さん談)

ジャッキアップが及ぼす周辺への影響を確認するためスペーサーを入れたりメモしたりしています。

柱補強

ダルマジャッキが荷重を受け持ってくれているので今から柱に材料を抱かせて補強を行い荷重をこちらに移したいと思います。

まず金物を外します。

柱補強用木材加工

ヒノキの90mm x 45mm x 3000mmのなるべく真っすぐな木材を買ってきました。

こういう材料のことを「半割り」とか「半材」というようです。

今回の材料は90mm x 90mm の「半割り」ですね。

少し加工します。

途中までテーブル丸ノコで切断して残りは手ノコで切りました。バリを鉄やすりで取っています。

少しノコ跡が残っていますがヨシとします。

縦の寸法はジャッキアップした状態でハンマーで叩きながら比較的スムーズにゆっくり入ったのでおそらくゼロで入ったと思います。

加工した横はほぼぴったりでした。写真でも分かる通り少し下部が空いたけどこれを回避するのは当方には無理でした。

ビスは300mmピッチでいいとは思いましたが念のため150mmピッチで横に2本づつ打ちます。

ちょっと多いかな・・・

100mmのコーススレッドを主に使用しました。

下穴なしで打つとビスが曲がったり折れてしまいましたので下穴を開けてから打ちこみました。

5mm程ジャッキアップされた事で補強場所が5mm上がったわけではないようです。

土台上面にも補強を

土台の上面に補強を入れてから柱の補強を立てようか、さらに梁の下にも抱かせ補強を入れてから柱を立ててもいいんだろうか・・・と、ずいぶん悩んだのですが大切なのは下部が朽ちた柱の替わりに抱かせた木材に直接荷重を持たせる事だと考え柱補強と絡ませて上下に補強を抱かせるのは止めて補強単体で行う事にしました。

以前補強した箇所です。

新しい木材と金物で補強しました。

取り付けていた金物をかわすため高さプラスアルファ分彫りました。

既存の土台が痩せてるので溝ができますので付けすぎなくらいKU928(ボンド床職人)をたっぷり塗りたくりました。

シナーコーナーという何だかカッコいい金物

念願のシナーコーナーを付けることができます。

11.6kNという引き抜き耐久力を誇るコイツはビスが100mmありまして細い材料には使えませんでした。

木が割れた・・・

90mm + 45mm = 135mmなんで問題ないと思ったんですがダメでしたが100mmのビスの最後打ちこみで割れました。

45mm厚の貫通がNGだったかも・・・

- ボンドをべったり付けた事

- 柱補強に影響はない

- 必要なら後日上から更に抱かせ補強する

- 元々見た目を良くしようという動機から行った行為

だったのでこのままいきます。

45mm厚の木材は構造用ビスで貫通させると割れるのですか・・・

欲張りすぎました。

今回の補強構造です。

レベルチェック

予め作って置いた受けに木材を乗せてレーザーでレベルを見ます。

施工前と施工後で柱の高さが同じでしょうか。

11.5mm写真ではすこし定規がずれていますね。

こちらも11.5mm同一につき変わりなし。

水平器でも大丈夫なようです。

これで柱下を切る準備が整いました。