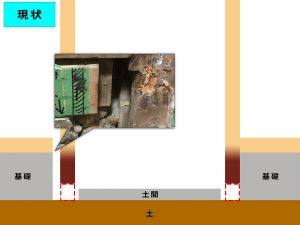

以前のリフォームで壁になっていた勝手口を囲む2本の柱には土台がなく、地中に直接挿されていて根元は腐って無くなっていました。

思えばこの上(2階)で床や壁に強い振動を与えると建物に響いていました。何故ここだけ?と思っていました。

現段階では謎の解明には至っていませんがこれで響きが直るといいのですが。

先ずはこの土台がなく柱も効いていないエリアをあるべき姿にしてみたいと思います。

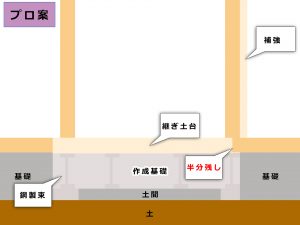

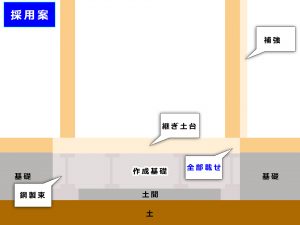

プロの提案を不採用

前々章でプロに提案されたのは「両方の柱は保険で半分づつ残す」ですが折角新しくする部分に古いのが挟まっているより全部上げた方が強度的に高いと判断「柱は全部切る」で行きたいと思います。

そもそもプロが提案した方法の本質は責任が持てるか持てないかであり居住者が施工者なので責任は当然持つからです。

もし不測の事態が発生したら半分残すプロ案も視野に入れます。

最悪切った柱自体に問題があればもっと上まで切って柱を継ごうと思います。

土台の仕口を片方造る

向かって左側の仕口は見えているので寸法が取れます。

何があるか分かりませんので出来ることは先にやっておく事にします。

外壁を開口

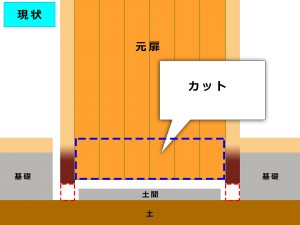

先ず、内側の下地にされた勝手口の扉に切り込みを入れて木を切ります。

真っすぐ切るため丸ノコを横にして使いました。

安全と正確さを期すため丸ノコガイドを付けてキックバックが発生しても対応できるよう半身で構えて作業しました。

木が切断できたら切り込みを入れた溝を使ってダイヤモンドカッターで内側からモルタル壁を切ります。

内側下地切断

室内の下地にされた扉から切っていきます。

真っすぐ切るためガイドを打ちつけて木部を切りました。

これで筋道ができました。

続いて内側からダイヤモンドカッターで外壁に切り込みを入れました。一方向から切り込みを入れる事で二重で切り込みが入ってしまう事を防ぎました。

モルタル外壁切断

外に廻ると切り込みが入っています。

切り込みの両端から柱面に沿って下へ切り込みを入れます。

柱面に沿って切り込みが入った事が確認できたので、そこから柱半分の面積を拡張して切り込みを入れました。

開口部ができました

切り込みを入れたモルタルの外壁に開口が開きました。

柱を半分出した状態で開口部ができました。

さらに柱を露出させるため、もう半分のモルタル壁も切りました。

両方の柱は奥ばっていて最後までディスクグラインダーが通りませんのでハンマーで割っていきました。

モルタル壁切断完了

モルタル壁の開口が完了しました。

柱の3面を露出できたのでこれでノコギリが通るので柱を切ることができます。

前章の補足

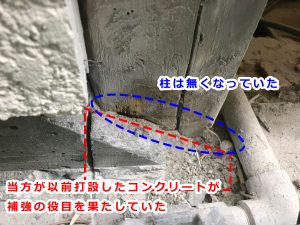

右の柱は損傷度10割だったのを当方が以前コンクリートを打ったとき柱を2割程巻き込んで固まっていたようです。

手を入れて触ると硬い部分があったのはこのためでした。

結果的に一時的な対処になったようですが、この2本の柱は既に効いていませんでした。

写真でしゃ見えにくいですが、奥に地中に刺さっている部分があるように見えました。

実際はコンクリートが流れて固まっていました。

柱を切る

切る場所は予めレーザーで墨付けしています。

丸ノコがある程度通れば筋道がつき真っすぐに切ることがかなり簡単になりますので

こちらも丸ノコガイドを付けて無理をせず気を付けて丸ノコを入れました。

左の柱

取り付けた丸ノコガイドをに沿って安全な範囲で出来るだけ深い溝が出来るように丸ノコを入れ

後は手ノコで切りました。

右の柱

こちらも出来るだけ丸ノコで溝を付けてから手ノコで切っていきます。

中に仕口が付いていたので半分が先に落ちました。

切り取った柱

元の長さは不明ですが左に比べると右の方が短くなっていました。

切った時「ポロン」と倒れたので決して効いているとは言い難い状況でした。

もし元が同じ長さだったなら風呂場に近い方がより朽ちていた事になります。

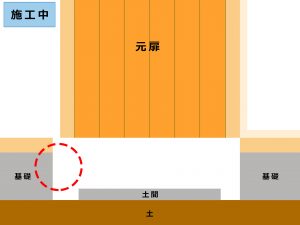

基礎横に詰められていた汚いコンクリート撤去

柱直下にベースコンクリートを打って鋼製束を立て、最終的に基礎を打ちますので配管を宅内に引き込んだ後に雑に詰められていたコンクリートをハツっって除去します。

土台を仮付け

残り片方の仕口を加工します。

取付イメージです。

仕口を、この日のために新調したゼットソー300(¥1,000)で切ります。

できました。

調整

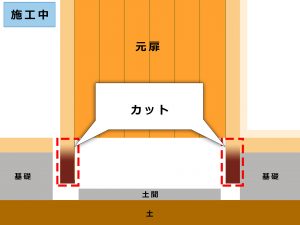

基礎と土間・ガス配管の関係で右から先に入れるしか方法がありません。

すると真っすぐなら入る寸法も斜めなので一部カットしないと入りません。

これに気付かず加工したので今から加工します。

基礎と土間とガス管がありますので右から先に入れないと入りません。

斜めカットします。

もう少しで入りそうです。

苦戦の末

左の仕口がなかなかぴったりはまらず何度も削りながら調整しいると

ある時スッと入る瞬間がやってきました。

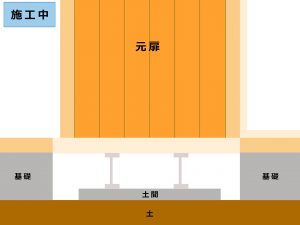

鋼製束で突き上げる

未だビス留めしませんがテストも兼ねて鋼製束をジャッキアップします。

現在の状態のイメージ図です。

鋼製束を立てる位置をディスクグラインダーで均しました。

チェック

以下をチェックします。

- 隣接土台との密着度合い(長さ)は?

- 柱と土台は密着して(効いて)いるか?

- 水平およびレベルは?

隣接土台との接地具合

ギチギチに越したことはありませんがどうでしょう・・・

左:OK

上部に隙間はありますが、これは仕方ない隙間ですのでOK

右:OK

補強土台に阻まれて見えにくいですが奥の土台とおおよそ密着しているようです。

手前の補強土台とは何らかの方法で金物で繋ごうかと思っていますが現時点では金物は未選定です。

本当はこうしたかった

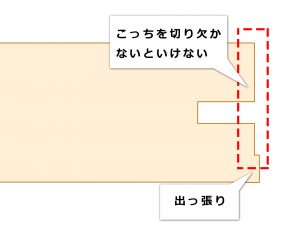

右側の継ぎ部分ですが、手前の補強と被る箇所も加工したかったんですが切り欠く場所が連結する本体側であり最も重視すべきは土台同士をしっかり継ぐ事ですので凹んでいるわずかな段差のために「加工手順を増やす余裕はない!」と無視したのですが、実際に取り付けてみると「やっぱり加工してた方がよかったかな~・・・」と思ってしまいます。

より広範囲に解体してプランニングできればこのような問題は発生しづらいでしょうが如何せん素人が少しづつ進めているのでこのような無駄な問題が発生してしまいます。

柱と土台の密着

ここが一番大事ではないかと思います。

左:OK

密着しているようです。

右:OK

こちらも密着しているようです。

水平

レーザーで柱切断の墨付けをしたので正しく切れていれば水平なはずです。

水平器:OK

入れた土台に乗せてみると横には水平です。

但し奥には転んでいます。

これは補強の強度が優先されますし、拘ってもあまり意味がなさそうなので(というか解消は無理ですが)これでOK

でも、レーザーで墨付けして切ったのに何で転んでいるのか不明なままです。

【追記】

柱自体が奥に倒れているのに柱にマルノコを当てたので転んだ事が分かりました。これを回避するには柱の傾斜に沿わず何らかの形で正しい水平を出してマルノコを入れないといけませんでした。

次回、本取り付けを行います。

レーザー:OK

部屋の端から柱までの傾きをチェックしました。

狂いはないようです。