築50年一戸建てをDIYでリフォーム中です。

夏場2階がメチャクチャ暑いので小屋裏に床を作りつつ桁上で断熱をしてやろうと施工しています。

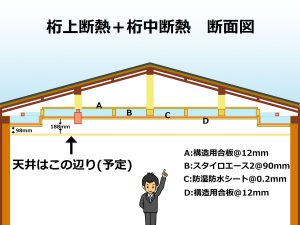

天井より上の桁上でスタイロフォーム(スタイロエース2)45mm厚を2層(90mm厚)を入れ、居室側へ防湿防水シートを貼り

12mm構造用合板を貼りました。

他との取り合いもありあと20%くらい残ってますが随分出来てきました。

なお、冬場の温度逆も想定しています。

小屋裏床の状態

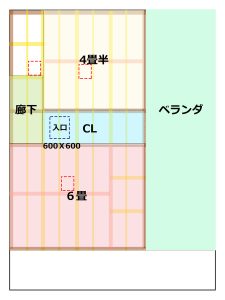

続いて小屋裏に設けた床の合板を留めつけて、点検口を付けていきたいと思います。

この断熱層には下地が通っていて屋根側の表面には居室側と同様に12mmの構造用合板を敷き天井高は低いものの床はしっかりめで、ちゃんと上がることができます。

断熱層の断面はこのようになっています。

点検口を付ける理由

天井とは別に断熱層を設けたので照明等の電気配線は居室または小屋裏側のどちらかに点検口を付けないとメンテナンスが不可能になってしまいます。

なのでクローゼットの天井を開口、小屋裏への入り口として600mm角の天井点検口を付け、廊下・各部屋の照明付近に小屋裏床(桁上断熱層)側から開けることが出来るおよそ360mm角の床下点検口を付けたいと思います。

点検口は自作する

クローゼットの天井点検口は既製品を予定していますが小屋裏床の床下点検口は自作します。

はじめは既製品の床下点検口も考えて色々物色していたんですが、既製品サイズに合わせるための調整が大変で費用も掛かる割に大したメリットが見出せませんでしたので手作りする事にしました。

まぁやったこと無いんですけどね。

予め下地は開口・補強済み、居室側にも構造用合板を貼って既に開口してあります。

小屋裏側の構造用合板は床になるので出来るだけ綺麗に貼りたかったのと完全な開口位置が出ていないので未だ敷いてるだけでビス留めもしておらず未開口でした。

小屋裏床の構造用合板を開口する

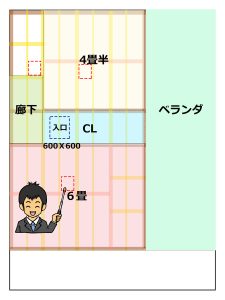

小屋裏床の構造用合板の割り付けを完全に決めて点検口の位置を開口します。

先ずは6畳部屋の開口部から

小屋裏へ上がって合板の割り付け(目地が揃ってるか?隙間は無いか?とか、ちゃんと意図した場所へ下地があるか?とか)を再度チェック、OKだったので下りて来て合板の開口部に墨を付けます。

点検口落下防止のため予め枠内両側へ木材をせり出して付けておきます。

これで安心♪

開口部の墨を付けた合板を作業スペースへ一旦下ろして開口を空けます。

ちなみにここの開口部は合板の割り付け上、2枚に渡ってしまっているので開口して出た合板を点検口の床材として再利用するのが微妙なので別途合板を切り出します。

これでまた材料が無駄になるし手間が増える・・・こういう所まで最初から設計出来ればいいんですがなかなか難しいです。

発泡ウレタンを金物の隙間へ充填して床を貼る

小屋裏の合板に開口部を空けて再び小屋裏へ上げたので今から合板をビス留めしていきます。

同時に発泡ウレタンフォームを断熱材と金物の隙間へ充填して合板で蓋をして封入していきたいと計画しています。

これが金物の結露

以下の写真は断熱材を詰める前のものですが、ヒートブリッジ(熱橋)という現象のようで金物の温度と小屋裏の気温との差が激しいとこのように結露を起こしてます。

熱い空気に冷たい金物が触れて結露が発生、最初見た時「えっ?」ってなりましたが

これはお馴染みの「大気は温度が高いほど水分を溜め込むことが出来るという自然現象」コップの水滴と同じですね。

金物を触ると全然温まってなくって納得の冷たさしてました。

この結露、日照に相関があるようで日中に発生して昼をピークに徐々に少なくなっていき夕方にはおさまってました。

「断熱材の中でこんなの起こったらアカンに決まってるやろ」ってどう見ても思います。

こういう隙間にウレタンを充填

ビス留めと同時に断熱材の加工で対応しきれなかった金物との隙間へ発泡ウレタンを充填して金物と密着、結露が出ないようにしていこうと考えています。

具体的には上から発泡ウレタンを噴射して充填、速やかに合板で封入しようという計画です。

作業開始(暑)

現在小屋裏の気温はおよそ37℃、やや暑くなってきましたが今のシーズンならマシな方。

ちゃんと計画通り出来るのかテストを兼ねて先ず、区切りのいい3割程のエリアをやっていきます。

小屋裏へ持って上がったアイテム

- 発泡ウレタンフォームのスプレー缶

- 18Vインパクトドライバー

- ビス(合板を打ち付ける)

- 鉛筆(ビスの墨付け)

- マスキングテープ(何かの印や墨付けの補助、直線を出したり何かを仮留めしたり)

発泡ウレタンを充填して合板で蓋をする

なるべく綺麗にビスを打とうとレーザー光を当てて金物周辺へ発泡ウレタンフォームを充填しつつビスを打っていったら

エラいことになった

地獄になりました。

ウレタンが膨らみ過ぎて溢れ出しました。

小屋裏の束廻りから吹き出したウレタンを拭き取ろうと手にも服にも付いてもうメチャクチャ

酷い、汚ねぇ・・・

はじめて発泡ウレタンスプレー使いましたがウレタンさん、早い・・・早いよ。

んで、物凄く膨らみました。

ヤバい追い付かない。

発泡ウレタン使用上の注意

後日談ですが服に付いた発泡ウレタンは繊維に入り込んで固まってもう取れませんでした。

もしかしたらシンナーで洗ったら落ちるかも知れませんが使われる時は周りに注意して、服装は捨ててもいいヤツで、保護メガネして、後は缶に明記されている使用上の注意をよく読んでお使いになることお勧めします。

あと、気温高いとものすごい勢いで出るし膨らむのでご注意を、もし膨らんでも無闇に拭き取ろうとせず固まってからカッターで切除するのがよろしいかと。

無理だ作戦変更

何とか予定エリアへ合板は貼れましたが、床が汚くなっただけでなくウレタンが膨らむ早さに当方の合板を貼るスピードが追い付かずウレタンで床が一部浮いてしまいました。

こんな感じで合板にウレタンが回り込んでしまい床が浮いてしまっていました。

理由をより正確に書くと

- ここは建物の隅で下地が(雑で)2mmほど低かった

- 合板は反っていた

- ウレタンが回り込んだ事に気付かなかった

です。

発泡ウレタンを金物廻りに充填して合板で蓋をする作戦はオペレーションが不安定で続行は困難と判断しました。

作戦失敗の考察

発泡ウレタンが下地上に付着すると、ビスで押さえ込む力に発泡する力が抵抗して合板が浮いてしまう事があるようです。

もし、この方法でやるなら下地合板の間に発泡ウレタンを流入させない必要があります。

これを実現させるには協力者の存在(又は素早いビス打ちの技術)と全方位に限りなく平滑な下地が必要だったかも知れません、ビスも倍くらい打たないとダメかも。

やはりこんな不安定な方法は使えませんね、イケると思ったんだけどなぁ・・・。

作戦変更内容

こうなったら合板を貼ってからノズルを隙間へ突っ込んで注入する方法に切り替えます。

発泡ウレタンを狙った場所へ充填出来たかの目視確認が出来なくなりますが仕方ありません。

次回、出直しです。