前回で既存の窓を解体、納まり図を参考に新しい窓を取り付ける為の下地を組みました。

今回は納まり図を基に各製品メーカー説明書も見ながら窓を取り付けて雨仕舞いをしてみます。

主な参考情報

今回サッシ取付の為、主に参考にした情報は以下です。

リクシル

●LIXIL 縦すべり出し窓 カムラッチタイプ取付け説明書 ※製品に同封されていた物の電子版

https://assets.lixil.com/content/dam/lixil-assets/manual/202202/MAN-106C.pdf

●LIXIL 先張り防水シート、防水テープ 取付け説明書

https://www2.lixil.co.jp/rp/dfw/exsas4/torisetu/files/TOS00001.pdf

●LIXIL 窓施工汎用説明書 ※リクシルの汎用的窓施工の説明書な模様 正確なドキュメントタイトル不明

●装飾窓 縦すべり出し窓(カムラッチ)SAMOSⅡH/L 基本寸法/納まり参考図 ※リクシルのサポートの方に案内頂いた図面

フクビ化学工業

●フクビ防水部材「ウェザータイトサッシ用」

https://www.fukuvi.co.jp/application/files/7716/5509/5086/weather_sash_sayuittai_sekou.pdf

国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人 住宅保証機構

●雨仕舞いの基本~雨漏りしない住まいづくり

http://www.mjkk.or.jp/wp-content/uploads/2019/07/78cf4ecc0df0e7ac61dd4083c9e71e36.pdf

出窓の耐荷重アップ

以前より出窓自体の重量が25kg程アップするので耐荷重を上げておこうと「庇天井」「天板」「壁」の面の補強を行いました。

また、この3面には断熱材を入れて極力結露を発生させないようにします。

耐荷重アップその1:出窓の天井補強

庇屋根の底面を天井下地として組み出窓の重量を建物側へ引っ張って補強しておきます。

傾いた出窓へ水平に組んだ天井下地の水平状態をチェック。

出窓の天井断熱

水平が良さそうだったので下地を一旦外して40mm厚の断熱材を入れました。

出窓の天井下地組み直し

断熱材が入ったので再び天井下地を組み直して

出窓の天井下地完成

ビス留めして固定していきました。

耐荷重アップその2:出窓の床(天板)補強

耐荷重(剛性)アップと結露防止の断熱ができる水平な天板を下地を組んで新たに上へ作成します。

耐荷重アップその3:出窓の吊補強

重量アップした出窓を壁の両側から柱へ吊って補強します。

本当にこんなので大丈夫か…?

出窓の間柱を取り付ける

加工して仮置きしていた間柱を付けたいと思います。

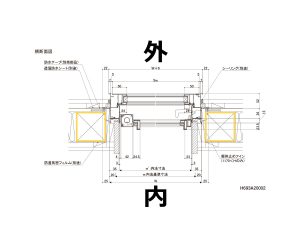

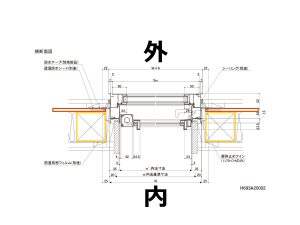

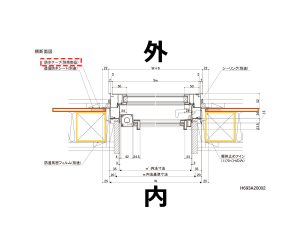

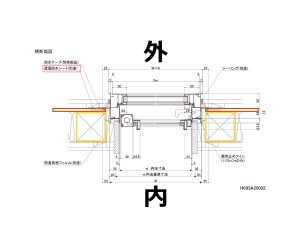

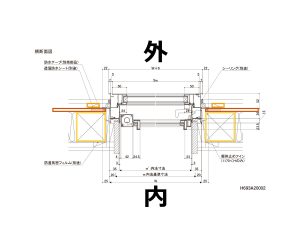

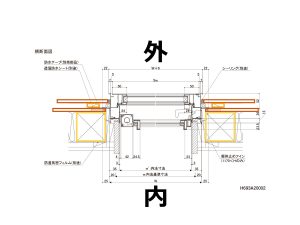

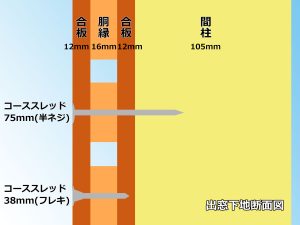

納まり図

納まり図でいうとココ。

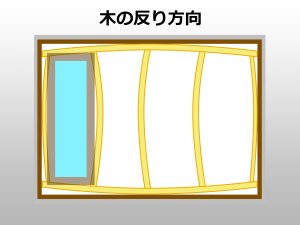

間柱の反り(ムクり)方向

出窓に組んだ窓台・まぐさ・間柱の木の組んだ木の方向は大げさに描くと下図のようなっています。

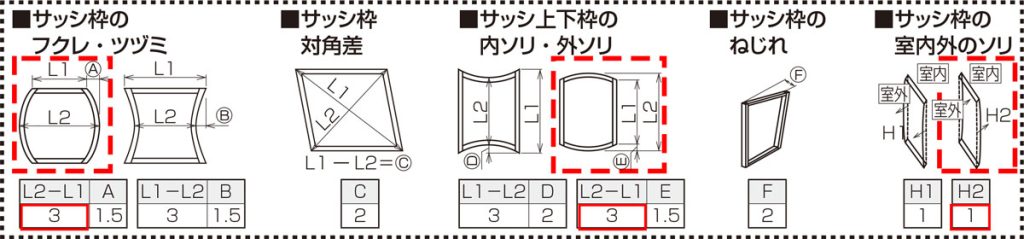

窓取付け時の許容範囲

「窓取付け時の許容範囲」というものが指標としてあるようで以下のように分類されています。

この範囲を越えると窓の開閉等に不具合が生じやすいようです。

今回の下地は赤点線のフクレ・外ソリ・室内へのソリが該当します。

当方の窓枠では以下のような数値でした。

- サッシ枠のフクレ 3mm以下:0.5mm以下(クリア)

- サッシ上下枠の外ソリ 3mm以下:0.5mm以下(クリア)

- サッシ枠の室内側へのソリ 1mm以下:0.5~1mm以下(クリア)

縦すべり出し窓 カムラッチタイプ取付け説明書

間柱のサイズや留め方については以下の説明書に準拠して作業を進めていきます。

●下枠が垂れ下がり、障子が落下するおそれがありますので下記事項をお守りください。

・必ず45×100mm以上の窓台(敷居)・30mm厚以上の間柱(ピッチ500mm以下)で開口部を作ってください。

・指定のねじで枠を固定してください。

・開口部を付け枠などでふかす(調整する)場合は、一体物と同じ強度になるよう取付けてください。LIXIL 縦すべり出し窓 カムラッチタイプ取付け説明書

枠の水平垂直を調整

間柱を留め付ける前に最後の調整をします。

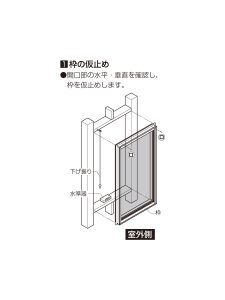

1 枠の仮止め

●開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。LIXIL 縦すべり出し窓 カムラッチタイプ取付け説明書

説明書だと以下のように一旦室内側で試す旨書かれていますが

いきなり外にテープで仮留めして水平垂直測って直に位置決めしました。

兎に角真っすぐに!!

で、サッシと間柱の幅は「このサイズの窓には、かい物不要」ということでゼロに!!

右の間柱に垂直レーザー照射

下げ振りで間柱傾きゼロに

左の間柱に垂直レーザー照射

枠の固定

水平垂直倒れ無しを確認したので窓を付けたままでビスを打とうかとも思いましたが、隙間が完全にゼロかビスの圧力でマイナスになってしまうと元も子もないと考えて窓は一旦外して間柱を固定していきたいと思います。

2 枠の調整と固定

●下げ振り・水準器で枠のねじれ・倒れ・ゆがみを直した後、固定します。

※ねじを固定する際は、柱と縦枠および上下枠アルミフィンのすき間に必ず適切な厚さの調整材を入れてください。

縦枠および上下枠が外側にころび、開閉不良など不具合が発生することがあります。LIXIL 縦すべり出し窓 カムラッチタイプ取付け説明書

75mmコーススレッド半ネジでゆっくり交互に慎重にビス留めです。

ビス打ちをミスって幅が狭くなるくらいなら最悪0.5mmくらいは広がっても良いという気持ちで打ちました。

出窓の間柱固定完了。

やっとです。

1層目の合板を張る

続いて合板を張ります。

納まり図でいうとココ。

既に加工済なので付けるだけですが間柱と開口部をツライチで合わせてビス留めしていきます。

出窓天井を更に断熱

出窓庇(ひさし)屋根天井に40mm厚で断熱材を詰めていますが、更に下地の間へ30mm厚の断熱材を詰めました。

下地の高さが27mmなので30mm厚だと出っ張る箇所が出てきましたので少し削りました。

水道管が通っている箇所もこのように加工して

詰めていきました。

出窓庇屋根天井の断熱は、袋入ロックウール+計70mm厚のポリスチレンフォーム(スタイロフォーム1B)となりました。

透湿防水シートを予め加工

未だ付けませんが透湿防水シートは今のがしやすいので裁断して

一旦しまっておきます。

間柱の位置に墨

下地(間柱)の際にも印をつけていますが、ビスを打つ際に下地の場所が分からなくならないように合板に下地位置の墨を打っておきます。

上から透湿防水シートを貼りますが、墨は薄っすら見えるのでこれで迷わず何とかなると思います。

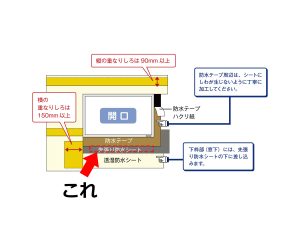

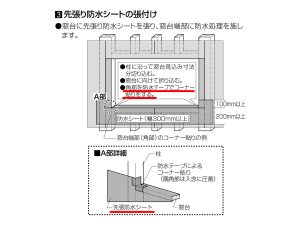

雨仕舞いその1:先張り防水シート

窓台の雨仕舞いにはアスファルト系の「先張り防水シート」という雨水を内側へ入れない為のシートが必要だとは事前に理解していましたが

購入しようとすると20~50m巻きでしか取り扱いがなく、1mくらいでいいのにどれもDIYで扱うには長すぎ(買っても余る)価格も¥6,000~¥15,000とコスパが悪く困っていました。

一体成形カバー材「ウェザータイト」なるもの

で、見つけたのが古の天井見切り材で有名なフクビ工業から発売されている一体成形カバー材、その名も「ウェザータイト」という製品。

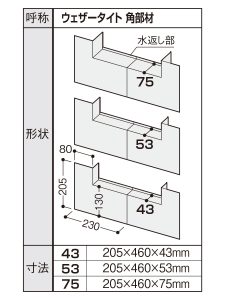

どうやらこちらの方が新しい建材らしく、中間部材と角部材2種類構成、それぞれ3サイズ(43mm・53mm・75mm)用意されていてサッシと下地のサイズを考慮して選定するようです。

価格は中間部材1700mm長が¥1,000、角部材が¥500程で、アスファルト系シートよりm単価は高くなるけどDIYユーザーにはありがたいバラ売りがありました。

で、注文したのは「角部材43」。

何と!ウェザータイト角部材のみで対応出来ちゃった

ウェザータイトの部材構成は中間部材と角部材の2種類で1組の筈が窓の寸法上中間部材が不要でした。

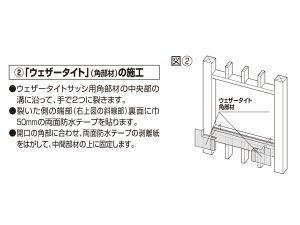

②「ウェザータイト」(角部材)の施工

●ウェザータイトサッシ用角部材の中央部の溝に沿って、手で2つに裂きます。

●裂いた側の端部(右上図の斜線部)裏面に巾50mmの両面防水テープを貼ります。

●開口の角部に合わせ、両面防水テープの剥離紙をはがして、中間部材の上に固定します。フクビ防水部材「ウェザータイトサッシ用」

何故かというと、角部材は切り溝がついており手で切り裂いて両角に付けるようなのですが、切り裂かない状態の角部材が開口幅と同じなのでジャストフィット!!

寸法見ると、内法が300mmになっていて「もしかしたら…」と思っていたらイケました。

メーカーさん想定外の使い方かもしれませんがコレもう、切らずに使えば中間部材要らないよね?

どう見ても要らない筈。

先にコイツ買ってたけど…

ま…まぁいいです(涙目)。

この件が納まったら入れ替え予定のサッシが3枚残っていますので、そ…それに廻すんだからねっ。

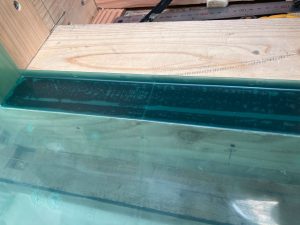

ウェザータイト取付

では、ウェザータイトを付けてみたいと思います。

両面防水テープを窓台に貼り剥離紙を取って

角部材を切り目で切り裂かずにそのまま付ける!!

先張りの¥500で済みました。

窓を取り付ける

いよいよ窓を付ける時が来ました。

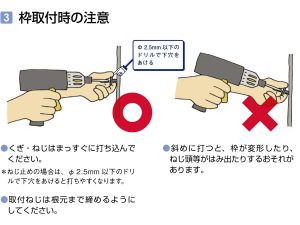

作業的に大した事ではないですが窓の取付は生まれて初めて木ネジを打ち損じると目も当てられないので慎重にいきます。

●くぎ・ねじはまっすぐに打ち込んでください。

※ねじ止めの場合は、φ 2.5mm 以下のドリルで下穴をあけると打ちやすくなります。

●取付ねじは根元まで締めるようにしてください。

●斜めに打つと、枠が変形したり、ねじ頭等がはみ出たりするおそれがあります。LIXIL 窓施工説明書

下穴空け

先ず、径2.5mm以下のドリルで下穴を壁面に対して垂直に空け

木ネジを留める

付属の木ネジをサイズ1のビットを取り付けてインパクトドライバーの最小トルクで真っすぐに締めていきます。

※ビットのサイズは「1番」です

※インパクトの芯が木ネジに対して曲がってますが撮影の失敗です

木ネジ留め完了。

こちら出窓の底部、ウェザータイトを下の隙間からに突っ込んで底部に出しておきます。

遂に窓が付いた(感動)

やっとです、やっと窓が付きました。

イメージ通り。

窓を開けてみる

窓の開閉テスト兼、解放式です。

カムラッチハンドル パカッ…おぉー開くぞ…ちゃんと窓だ…

外から窓を眺めてみる

うーん少しだけ充実感。

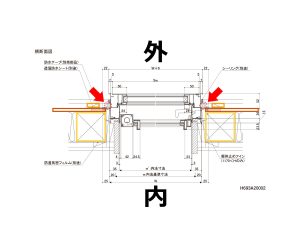

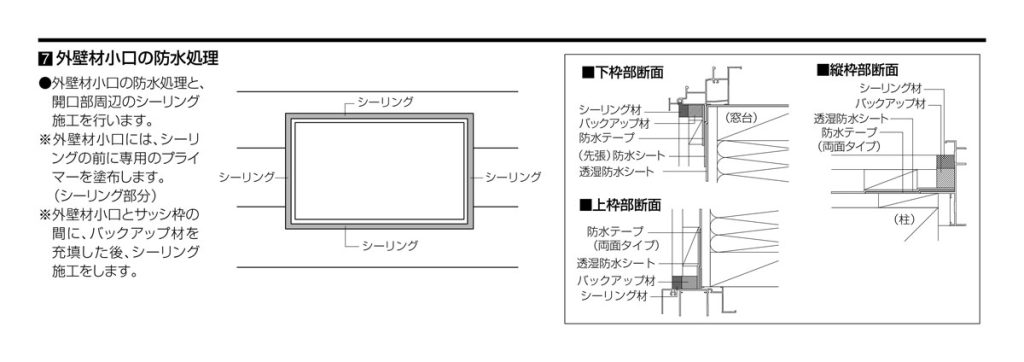

雨仕舞いその2:防水両面テープ

さて、続いてはサッシの枠4方に防水テープを貼る作業です。

納まり図

納まり図ではこちら

防水テープの取付け方

以下の説明書を参考に施工します。

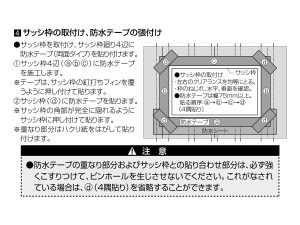

サッシ枠の取付け、防水テープの張付け

●サッシ枠を取付け、サッシ枠廻り4辺に防水テープ(両面タイプ)を貼り付けます。

①サッシ枠4辺(abc)に防水テープを施工します。

※テープは、サッシ枠の釘打ちフィンを覆うように押し付けて貼ります。

②サッシ枠(d)に防水テープを貼ります。

※サッシ枠の角部が完全に隠れるようにサッシ枠に押し付けて貼ります。

※重なり部分はハクリ紙をはがして貼り付けます。●防水テープの重なり部分およびサッシ枠との貼り合わせ部分は、必ず強くこすりつけて、ピンホールを生じさせないでください。これがなされている場合は、d(4隅貼り)を省略することができます。

LIXIL 先張り防水シート、防水テープ 取付け説明書

これが防水テープを貼る位置と順番です。

防水テープにピンホールを出さないように

サッシ枠へ防水両面テープを説明書通り、こすりに擦りまくっておきました。

これはピンホールじゃないよね?

これは木ネジに防水テープが重なった場所です。

この浮きは、こすっても擦ってもこれ以上どうにもならなかったんですが、これは「ピンホール」…じゃないよね…!?

針で穴でも空ければよかったとかかな?

ピンホールとは?

そもそも「防水テープのピンホール」って何だ?

ピン(針の)ホール(穴)?

って事で調べると対象物の違いにより現象が異なる使用をされていました。

一番しっくり来る表現は以下でした。

包装フイルムが突起物に接触したり、局部摩擦を受けることにより、フイルムに針先ほどの小さい穴が発生すること。

つまり

- テープとサッシの間に異物が混入して穴が空く

- テープが何かに接触して穴が空く

- 表目に摩擦が発生してテープに穴が空く

というような事な様で、どうやらピンホールは無いようです。

危なく穴を空けて無駄にピンホールを作るところでした。

防水テープ貼り付け完了

で、防水テープ貼り付けしました。

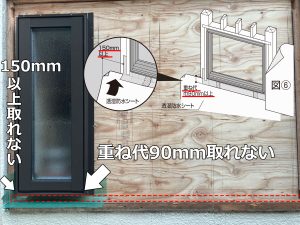

説明書にある「防水テープd」はスペースが構造上確保できませんがピンホールがないのでクリア。

雨仕舞その3:透湿防水シート(妥協あり)

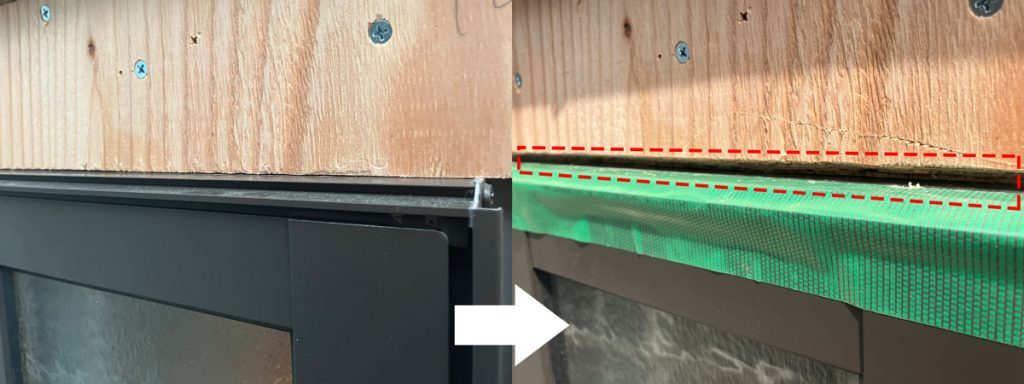

続いて透湿防水シートを張りつけるフェースなのですが、先に貼り付けたウェザータイトとの取り合いにおいて環境要因で「妥協した方がよいのではないか」という点が出てきました。

納まり図

透湿防水シートの位置はこちら。

ウェザータイトのマニュアルではこういう指示

ウェザータイトの腰窓用マニュアルでは両面防水テープは3方貼り。

写真のように透湿防水シートをウェザータイトの裏を通して張り付けるように指示されています。

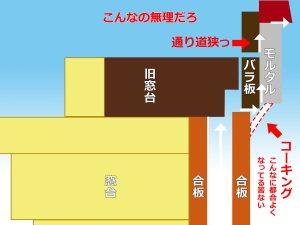

狭くて重ね代が取れない

が、上記のようにウェザータイトのマニュアルに従って透湿防水シートをウェザータイトの後ろへ貼り付けると指定寸法の重ね代も取れない程細い透湿防水シートになってしまいます。

重ね代がきちんと取れる環境ならマニュアル通りにする意味があると思いますが、取れない環境なら防水テープを合板から浮かせてしまうだけで悪戯に浸水する可能性を高めるのではないか?「重ね代が無い方がマシでは?」と考えました。

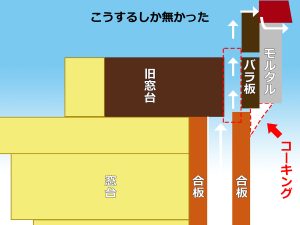

先張り防水シートとして扱えばよいのでは(こじつけ?)

そこで、ウェザータイトのマニュアルとは施工方法が違うけど、ウェザータイトを先張り防水シートとして考えれば「先張り防水シート、防水テープ取付け説明書」の方法に準拠しています。

そうすれば、重ね代が取れない短い透湿防水シートをウェザータイトを挟んで貼り付けて防水テープを浮かし、ジョイントも増やさなくてもよくなるのではないか、と考えました。

というわけで、ウェザータイトの上に防水テープを直接貼り、続いて透湿防水シートをそのまま張り付ける事にしました。

詭弁かなぁ…?

なお、ウェザータイトの後ろに細い透湿防水シートを張る事も考えましたが中途半端なので止めておきました。

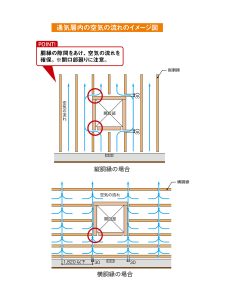

通気構法 胴縁(下地あり)

続いて有効かどうか微妙ですが「通気構法」というのを採用して透湿防水シートを押さえつつ更に上へ張る合板の下地として使う胴縁を留めていきたいと思います。

納まり図

外壁側通気胴縁はこちら

通気工法では、胴縁と胴縁の間は30mm以上空けるのだとか。

先ずは先の画鋲で空いたピンホールを胴縁で塞ぎながらタッカーで留めて

続いてビスと釘を併用して留めます。

・コーキングシーラーに5mm以上重ねる。

・根元からすき間を空けて防水テープを貼る。

定規の当て方悪いですが根元からのすき間は3mm

コーキングシーラーの高さは忘れましたが5mm以上は重なってます。

雨仕舞その3-1:コーキングの準備

1層目の合板と窓枠や出窓枠の隙間に防水処理のコーキング(シーリング)をします。

ちなみに建築用語としてこの行為は「シーリング」が正しいようですが、身の回りの関係者方の多くはこの行為を「コーキング」と呼称されていますのでここでも主にコーキングと呼称していきます。

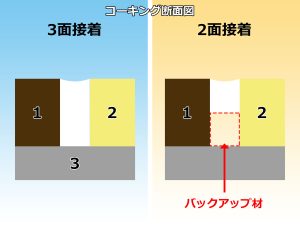

納まり図(謎物体の正体に気付く)

初めに図面を見たときは「シーリング(別途)」という位置に記載されたやや楕円形をした物体が何なのか分からずでしたが、どうやらこれはバックアップ材を表現しているという事に気が付きました。

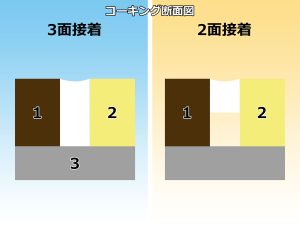

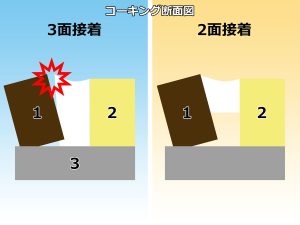

コーキングに於ける2面接着と3面接着

で、コーキングって隙間に充填すればいいんじゃないの?って思ってたのが、そうでもないという事が分かってきて

どうやら充填方法には「3面接着」と「2面接着」があるようです。

コーキングに於ける2面接着と3面接着の違い

じゃぁ、何が違うんだというと、3面でくっついていると引っ張られた場合、追従性が発揮しづらくシール材が剥離しやすいが2面だと剥離しにくい。

但しモルタル壁の場合は3面が良いとか。

なるほど、サッシやサイディング等は躯体が動くから追従性を重視して2面接着、モルタル壁はそもそも殆ど動かないから接着面積を重視(2面にする必要がない?)で3面接着!?って感じかなぁ

よくある「状況によって使い分ける」ってヤツですね。

バックアップ材の役割

コーキング材に接着されない性質の物を使い、これを先に入れた面の接着を阻止して2面だけを接着させる。

こうすることで「3面目の縁は切る」というのがバックアップ材の役割なようです。

なるほどなるほど納得しまくりです。

ちなみにバックアップ材は「ボンドプレイカー」ともいうらしく(名前カッコイイ!)。

2面接着にはボンドを断つ(break)役割が必要なので、ボンドブレイカーとしてバックアップ材を使用するというような感じなのかな。

コーキングの方法

じゃあ、実際にどのようにサッシへコーキング(シーリング)すればいいのかというと説明書ではこう。

外壁材小口の防水処理

●外壁材小口の防水処理と、開口部周辺のシーリング施工を行います。

※外壁材小口には、シーリングの前に専用のプライマーを塗布します。(シーリング部分)

※外壁材小口とサッシ枠の間に、バックアップ材を充填した後、シーリング施工をします。LIXIL 先張り防水シート、防水テープ 取付け説明書

というわけで、納まり図では丸形で表記されていましたがいどちらでも良さそうなので15mm厚(粘着剤付き))の角形を使用することにしました。

通気構法 胴縁(下地なし)を付ける

横胴縁が900mmピッチではモルタル壁のベースとして若干心許ないと思い、間に2本胴縁を追加して25mmタッカーと24mmビスで留めておきました。

2層目の合板を加工

続いてモルタル壁のベースとなる2層目の合板を加工します。

寸法上3×6合板1枚では済まず中央をジョイントとして2枚使用しました。

で、合板を一旦外して

ラス網を加工

合板をラス網の型取りに使います。

使用するラス網は平タイプのWラスです。

ニッパーでパチパチ切っていきます。

安物なんで前腕がしんどい!!

1枚を無駄なく使用しようと余った分を要所(と思わしき箇所)に補強がてら重ねました。

2層目の合板を張る

先ほど加工したモルタル壁のベースとなる2層目の合板を張り付けます。

納まり図

納まり図ではこちら。

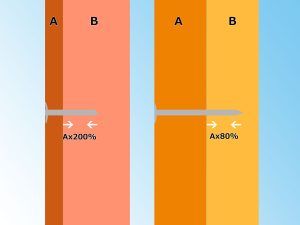

4層の材料をビス留めする

AB2つの木材を一体化させるために打つビスの長さは繋げる方Aの木材の80%程が良いとか。

つまり、ABを繋げる場合:A+(B x 80%)

プロ曰く、Bは50%以上80%以内くらいだと伺いました。

但し、下地へ合板などを付ける場合Aの厚みの2倍程でよいとか。

12mm合板と下地をビス留めする場合は

A:合板(12mm)+B:下地(45mm)なら

12mm x 3 = 36mm

くらいでよいだとか。

表面的な2層にのみビスを打つとかモルタル壁が載るのにそれでは余りにも弱いと思いますので

ガッチリ固定していきます。

間柱がある箇所には

合板(12mm)+胴縁(16mm)+合板(12mm)+間柱(105mm x 40%) = 82mm で考えてみると

流石に90mmのコーススレッドは真横に打ち込むには流石に長すぎてビスが曲がるんじゃないかと考え

82mm ≒ 75mmとして間柱への打ち込む長さが35mmと深さ30%程になりますが75mmのコーススレッドを打ち込みました。

間柱が無い通気胴縁のみの箇所には

合板(12mm)+胴縁(16mm)+合板(12mm x 80%) = 37.6mm で考えて

持っていた38mmのフレキビスを打ちました。

ピッチは100~150mmです。

これで大丈夫…な筈。

ミスした…

しまった…ちゃんと枠からマージン取って開口してたのにサッシ枠に引っ掛けて合板留めてしまった。

このままではコーキング材が入らないしサッシ枠へ干渉は躯体の変形に繋がりかねないと考え5~6mm削りました。

ミスるとフォローに時間かかります。

出窓の出隅を垂直に

建物が傾いている→当然出窓も傾いている

ので、傾いている分を削って垂直にしておきます。

垂直OK

防水紙(アスファルトフェルト)を加工

モルタル壁の防水紙を予め裁断しておきます。

雨仕舞その3‐2:合板の周囲に防水処理

合板周りに防水のコーキングを打ちますのでウレタン系コーキングプライマーを塗布します。

マスキングテープを貼って

変成シリコンでコーキングします。

サッシ周りもグルっとコーキング

合板のジョイントもコーキング

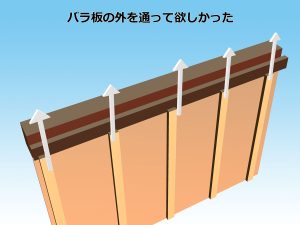

【もう遅い】壁内通気が機能不全に陥る疑惑

上辺をコーキング(シーリング)中に気付いたんですよね。

「あれ、上の通気ヤバくない?」って

でももう、施工中だったので勢いでやってしまいました。

【空絵事】通気の確保方法

どのように通気を確保しようとしたのかというと、モルタルとバラ板の間に隙間があり

空気はここを通って

庇屋根から抜けてくれないか…というヤツだったんですが今更ながらかなり無理筋。

まぁ、「最悪バラ板の内側に流れてもいいや」とは思ってはいましたが…

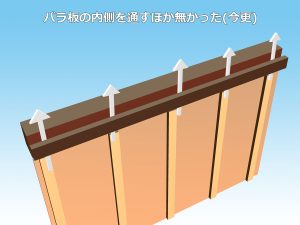

これがベストだった

バラ板の構造上、内外を物理的に分断できていないのに外側から通気を通そうとするのは形に拘り過ぎで悪手でした。

副次的にバラ板の内側を通る事は想定していましたが、そもそも内側を通すしかなかったのだと思います。

もう遅いけど。

なので、更に旧まぐさの強度を落とす覚悟を決めて通気の道は旧まぐさにドリルで複数の穴を空け通気面積を確保し

バラ板の内側を空気が通るようにして、下から上がってくる湿気を帯びた空気は(どの道)庇屋根内に滞留するのでコレしか選択肢は無かったかと。

まぁ、通気を完全に塞いだわけではない(筈)なので大丈夫だと思いたいですねぇー…

コレをやり直すのはイヤ過ぎなのでやりません。

以前の窓と今のビフォーアフター

微妙な施工も露呈しましたが、施工前と今ではこうなりました。

次回はこの上にモルタル壁を作っていきます。