ようやくリビングの内装も出来てきました。

前回天井下地を組んでいきましたが、今回は掃き出し窓のある面の壁下地を組んでいきますが、傾いている建物をリフォームするのはマジ大変で、今回も傾きに起因する問題が頭を悩ませます。

前回はこちら。

リビングの現状

基礎・土台補強後、コーナー窓を埋め筋交い復活、新しい窓も付けて床も壁も天井も残して新しく下地組み直しました。

最早、ほぼフルリフォーム。

なお、天井下地の外壁側天井野縁1本は「壁勝ち」という壁下地先行型で造りたいので壁下地を組めてから取り付ける事にします。

壁下地を組むためエアコンを浮かせる

で、今から外壁側の壁下地を組むのですが、下地を組むためには壁に今付いているエアコンが邪魔になります。

撤去するのが理想ですが、エアコンがあった方が今後も快適に作業が出来るので撤去したくありませんのでブロックで室外機の高さを上げて

上がった分、エアコン本体を壁から離しつつ、上から吊って下地を組めるスペースを確保しました。

掃き出し窓・窓枠(額縁)の状態

以下の写真は今回のリフォーム前のリビング(畳敷きの居間)の写真です。

1988年のリフォームで木製の掃き出し窓がアルミサッシになっていました。

で、リフォームされていた内装を剥がした状態の写真ですが

サッシ廻りは額縁(三方枠)と下の框(って言うのかな?!)はこんな感じになっていました。

柱はサッシを水平垂直に入れる為に削られている

この掃き出し窓、1988年のリフォーム時に木製(引き戸)からアルミへ取り替えるために

- 両端の柱が傾斜分20mm程削られて柱幅が一部85mmくらいになっている

- 削られた柱の面は平滑になっておらずデコボコしている

- 柱を削ったおかげで、パッキンも使いサッシも木枠も垂直には付いている

サッシの水平垂直はOK、だが倒れている

水平垂直は確保されていますが、サッシ自体が室内側へ倒れています。

倒れているのにサッシが垂直という事は建築当初から地盤沈下で建物に傾きが発生していたけど、少なくとも地盤沈下は1988年以降地盤沈下は起きておらず、その後の震災でも進行しなかっと思われます。

また、終始非常にスムーズに開閉できた事から、これ以上の沈下の可能性は低いように思います。

上部窓枠(額縁)を外す

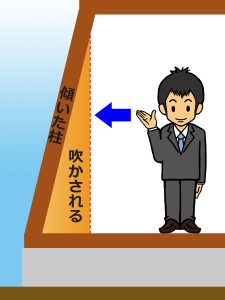

壁下地を倒れこんだ柱を覆って垂直に組み直すと当然壁面が室内側へ吹かされる事になります。

そうすると、上枠は何の基準にもならず役に立たたないので撤去します。

撤去すると昔の木製引き戸跡(レール)が出てきました。

あーそういうことね…

そうだったそうだった。

残り両サイドの枠(額縁)も撤去するのか、しないのか…どうしたものか。

現れた鴨居

上にある引き戸を納める溝付きのコイツの名前は「鴨居(かもい)」というようです。

ほほう、これが鴨居か、名前だけはたまに聞いた事あったでも、何なのか知らなかった。

ちなみに下は「敷居」です、これは知ってた。

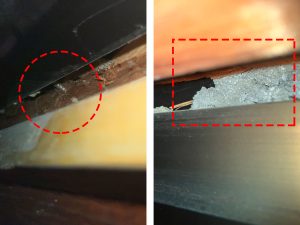

上部窓枠を外して改めて気になる点、この鴨居の左側と柱の接合部、鴨居が負けて先端が上へ反っています。

どうやらここが周囲で最も弱い場所のようです。

この構造、今後の施工において留意しておきます。

どうする?鴨居

元からあった鴨居と後付けされたサッシとの依存関係を確認します。

鴨居にはサッシを固定するためのビスは打ってあり、モルタルも流し込まれて、くっついています。

鴨居を撤去するには、サッシと縁を切るためビスを外しモルタルを取らないといけないようです。

そうすると外壁が欠けるか落ちる可能性があります。

まぁ、落ちても再建出来るし何とかなるんですが、わざわざ外壁落とす必要があるのかってヤツで…

鴨居を流用できるに越したことは無いんですが未練がましく置いておくと今まで結構ろくな事にならなかったんですがさて、どうしたものか…

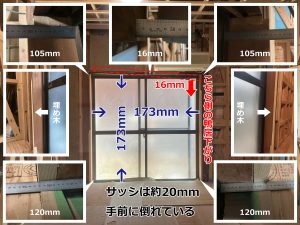

窓廻りの狂い状況

上枠撤去後、掃き出し窓周辺の状態をチェックしたところ

- 鴨居は10mm/1mの下がり(173mmで片方が16mm下がり)

- アルミサッシは部屋側へ15mm倒れ込み

- 故に、窓枠を垂直計測すると上部奥行105mm、下部奥行120mm

結論として「既存の窓枠は繰り越し不可」となりました。

今後の窓枠(額縁)について

じゃあ、掃き出し窓廻りをどうするのか?

これが現状ですが

全方位水平垂直に修正したとき、こうなって欲しい。

窓枠について考える

窓枠の役割って景観的役割と機能的役割で角の保護と汚れ防止というところなんでしょうか。

クロス巻きは見た目スマートですが角が弱かったり汚れやすかったりしそう(知らんけど)なので出来る事なら窓枠は欲しいところです。

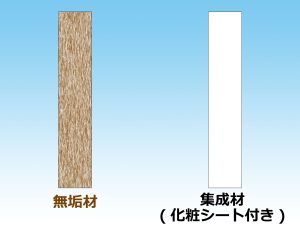

無垢材 OR 集成材

というわけで窓枠を新調したいんですがイメージ通りにするにはどうすればいいのか。

材料は「無垢材」か「集成材」どうしよう。

これは化粧シート(白)付きMDF集成材一択。

化粧シートの材質は「オレフィンシート」とからしいです。

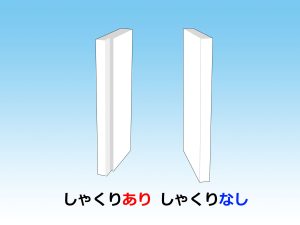

しゃくりあり OR しゃくり無し

形状は「しゃくりあり」と「しゃくり無し」があるようです。

しゃくりとはサッシへ飲み込ませる溝が2mm程の深さで彫ってあるヤツです。

なお、窓枠自体の厚みは「20mm」(しゃくり部分の厚み18mm)っていうのがスタンダードなようです(多分)。

当初サッシの縁幅が20mm無いから18mm厚くらいのしゃくり部分を当てればいいと考えていたけど愚かにも後でサッシ自体がサッシの上と下で15mmくらい部屋側に柱が傾いている事をこの時点で気付いたのです。

詰んだ?

となると、しゃくりの通り(当然真っすぐなので)とチリの通りが合わず、しゃくり無しで行かないといけなくなりますが、20mm厚の窓枠はサッシ枠からはみ出てしまいます。

しゃくりあり:使えない

しゃくりなし:小口が露出

どっちもヤベぇ。

厚みが17mm以下の窓枠があれば何とか解決するかもしれませんが検索しても良さげなの出てこない…でも何とかなるだろうという事で先に進む。

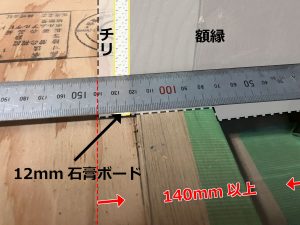

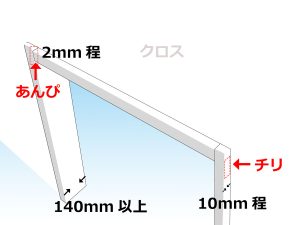

チリとあんぴ

窓枠の厚みと形状の問題が解決していませんが幅(「見込み」というようです)について考えてみます。

奥行120mmに加えて石膏ボード12mmと「チリ」という窓枠の壁面から概ね10~20mm位迫り出している(ここでは)部分を10mm設定加算、幅140mm以上の幅(見込み寸法)の枠が必要ではないかと考えました。

で、該当する既製品は見つかりませんが、窓枠は以下のような仕様が適切だと考えました。

ちなみに、出来上がっている窓枠を観察すると上枠が両端の枠より(面取り分)僅かに引っ込める事を「あんぴ」っていうらしいです。

窓枠はチリ約10mm想定でアルミサッシから奥行140mm以上の化粧シート付集成材、色は白、形状は(暫定)しゃくり無し。

この仕様ではサッシから窓枠の小口が出てしまいます(解決策不明のまま)が、取り敢えずコレを基に進んでいきたいと思います。

イケるのか?

窓枠(額縁)ってどうやって付いてる?

ところでサッシ廻りの窓枠、コレ一般的にはどうやって付いているのでしょうか?

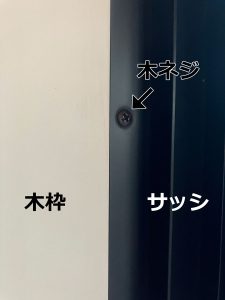

例えば以下は住んでいるマンションのサッシです。

当然何らかの方法で付いている訳(筈)ですが木枠は化粧材、サッシを固定する木ネジ以外はビスも釘も外からは見えません。

木ネジが窓枠を貫通して下地まで達している可能性もありますがそれだけでは窓枠は動いてしまいます。

調べると基本的には「隠し釘」と「接着剤」を併用して付いている事が多いようです。

でも新築とリフォームでは違うかもしれないし、年代・材料でも色々違うかもしれません。

固定するけど「見えなければOK」っぽいです。

ちなみに、我が家の既存木枠(無垢材)は隠し釘が使われていました。

まぁDIYなんで見えたって誰にも怒られないですがなるべくちゃんとしたい。

両端の既存木枠は外さない方がいいのでは?

この削られてデコボコになった柱へ約20mm厚の木枠は複数のパッキンで垂直調整され付いています。

木枠の材料は無垢材、隠し釘と木工用ボンド・モルタル等で取り付けられており、サッシとは木ネジで固定されています。

我が家の窓枠

現在既存の窓枠は

- 両端の既存窓枠はサッシに飲み込んで付いている

- 窓枠取り外すと削られたデコボコ面の柱だけになる

- 新しく化粧シート付きの窓枠を垂直に立てたい

- しかし、柱面が(削られて)デコボコなので留め付けが不安定

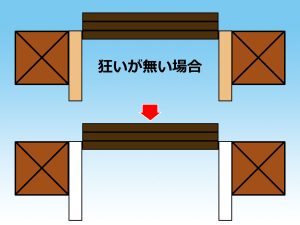

狂ってない窓枠だった場合

サッシが狂ってないなら以下のように差し替えれば済むことだと思うんですがそうなっていません。

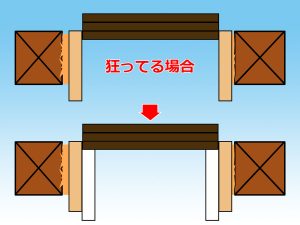

(我が家の)狂ってる窓枠の場合

仮にサッシとの木ネジを外して窓枠が外れたとしても、削られてデコボコになった柱へ再び新しいパッキンを当てながら垂直面を再建しないといけないのでは?

と思うと無駄な労力に思え、それなら木枠は垂直なのでこの木枠を壁の下地として活かせないかと考えました。

という事で縦の窓枠(額縁)はこのまま撤去せず上から新しい窓枠(額縁)を付ける事にします。

「鴨居」を「まぐさ」にする

方向性は決まったので先ずは上部の窓枠に着手します。

鴨居の溝を埋め「まぐさ」とし、新しい下地面へ合わせ、水平に修正していきます。

溝へ埋め木

溝の深さに切り出した木材へ根太ボンドを塗布

溝を埋めた状態でビスを打って面を出しました。

壁(下地)面に合わせる

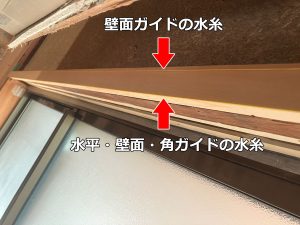

続いて壁下地の壁面へ水糸を張り壁面に合わせて胴縁を留めていきました。

水平にする

埋めた溝の上から左右厚みの違う木材を切り出し根太ボンドと

タッカーで留めていきます。

これで壁面に沿って水平な「まぐさ」になりました。

壁下地を組む

続いて残りの壁下地を組んでいきます。

ここは少し周囲と比べて弱い事と末端の壁倍率が上がったので比較的強めの45x45mm角の下地を土壁の上から格子状に組んでいきたいと思います。

端材を使う

保管していた梁を切り出した後に残っていた150x105mmや180x105mmのベイマツ端材を45mm角へ加工して壁下地の材料にしていきます。

今こそ使うとき!!

寸法は…まぁ大体は合ってます。

で、出来たのがコレ

端材も活用(処分)でき、お財布にも優しい壁下地ができました。

まぐさ上を補強する

上述したように既存の鴨居(まぐさ)の柱との接合部が変形してしまっている事からこの壁面の中でも元々弱い箇所な模様。

新たな壁下地で少し強くなったと思いますが、弱い箇所が相対的により弱くなる懸念から色々考えてまぐさ周辺を補強することにしました。

使用したのは90x45mmホワイトウッド材です。

若干座屈の心配がありますが、周りの組んだ下地と厚みは同じなので…何とかイケるでしょう(根拠なし)。

折角なので既存の柱に被せる部分を切り欠いて

傾いた鴨居(まぐさ)分をカットして周囲の下地と寸法を合わせて嵌め込みます。

平滑な面ができると思ったのに大して平滑な面になりませんでした。

コレ、壁は綺麗に仕上がるのか?

ダメそうなら削ろう。

このタイミングでエアコンを撤去するというのは熱中症で死ぬ覚悟が要りますので撤去できません。

遺憾ながら強度が落ちますがエアコンの穴の部分をカットしました。

間柱を梁に留める

組んだ壁下地を梁に留め付けます。

壁上部へ入れた断熱材もタッカーで梁へ留めておきます。

天井際の野縁を取り付ける

やっと壁際の天井野縁を付ける事ができました。

壁下地組み完了

ふーっ…何とかできました。

後でエアコンが取り付け易いように合板を張る

既存のエアコンはどこかのタイミングで撤去して新しいエアコンが付く予定です。

どの辺りに付けるかは確定していませんし、エアコンが付け易いように汎用性も考慮して下地へ合板を張っていきたいと思います。

壁面は確定していますので面倒ですが合板は下地の内側へ新たな下地を12mm内側へ組んで張っていきます。

これで、かなり取り付け位置の選択に余裕ができました。

エアコンを元に戻す

浮かせていたエアコンを壁へ付けて取りあえずあるべき場所へ戻します。

なお、エアコンのコンセントは一旦バラしてケーブルを通し再組み立て。

※電工2持ってます

天井下地の残務処理

天井下地も組み上がったので野縁の両サイドもビスで留めておきます。

それっぽいッス。

中心をむくらせる

天井は本当に水平だと

- 錯覚で垂れて見える

- 実際に経年で垂れてくる

という事なので、4畳半で6.7mm、6畳で9mmとしてここは5.5畳くらいなので7.5mmくらい部屋の中心をむくらせ(上げて)ておきました。

最後に910mmピッチで吊り木を付けて

できた

何とか出来ました。

まぁ、こんなモンでしょうか。

20mm厚の窓枠が3mm厚過ぎる問題が残っていますが

今回はこれにて終了。

次回は断熱材入れていきます。