筋交いを復活させたので後付けのコーナー窓(出窓)は自動的に使えなくなります。

元々あまり使わなかった窓なので別に無くなっていいやって思っていましたが、筋交いの間を使って換気用窓を付ける事にしました。

今まで窓の取り付け経験は無し。

この未経験・知識なしから「窓の選定」し「購入」して、「納まり図」の見方を覚え、新しい出窓および壁の設計などを分からない事だらけの中、手探りでやってきました。

まぁ、分からないことだらけってのは結構面白いんですけどね、面倒くさいんですがw。

今回は納品された窓を実際に取り付ける為、納まり参考図を見ながら施工を進めていきたいと思います。

天板の傾きを調査

我が家は傾いています。

水平に取り付けるため、窓を設置するベースとなる既存の天板の傾きがどれくらいなのかを確認します。

水平レーザーによると、室内から見て右側が長さ約1300mmで9mm左側より落ちています。

つまり、水平にするには左側を0として右側を9mmふかす(上げる)必要があるという事です。

いやまぁ、「窓なんだから外からやれよ」って言われそうですが外でこの高さへレーザー合わせるの面倒なんですよねぇ…赤レーザー日が照っていたらめっちゃ見にくいし。

だから室内からにしました。

古い外付けタイプのアルミサッシを撤去する

外に出てきました。

今から既存のアルミサッシを撤去します。

このサッシは縁がモルタルを被っていますので外すにはモルタルを除去する必要があります。

作業開始

では開始。

先ず、ガラス戸を外して。

格子を外す

塗料とモルタルで埋まっている格子の根元をディスクグラインダーで少し削って縁を切りつつ隙間を空け、バールを突っ込んで釘留めされている格子を外します。

格子外れました。

サッシ枠を外す

室内に廻ってサッシ枠のネジを予め外しておきます。

再び外へ出てサッシのフィン終端位置にマジックで墨(線を引く)をして

墨に沿ってディスクグラインダーで切り込みを入れていきます。

モルタルの縁を切ったら、タガネやバールでコンコンしてモルタルを除去

ラス網が切れていない場合もあるので捻じって切ったりする。

※捻じり切らずニッパーで切るのが安全だと思います

露出したフィンに打ち込まれていた釘を外すと

ハイ、もうこれでサッシ枠が取れます。

無事に旧サッシの撤去が完了しました。

別れの儀

これが撤去した格子と窓です。

今までよく頑張ってくれました。

ありがとう。

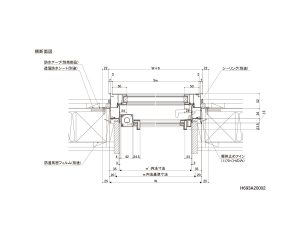

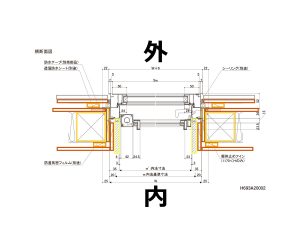

これが納まり図

これがリクシルの方に場所を教えてもらってダウンロードした「縦すべり出し窓 サーモスⅡ H/L カムラッチハンドル 」の基本寸法・納まり参考図(全サイズ共通)です。

表記されているWとHには製品寸法が代入されます。

私が購入したのは「02607 W:300mm × H:770mm」なのでWは300をHは770を代入します。

現物が無い状態で図面を見ていた時はピンときませんでしたが、手元に現物が来ると理解しやすいです。

どうやらこのサッシのタイプは「半外付け」。

間柱や合板、胴縁、シーリング箇所などが書かれていて、とても親切に感じました。

もうこれで出来るじゃん!!…と。

この納まり図と取付説明書を見ながら進めていきたいと思います。

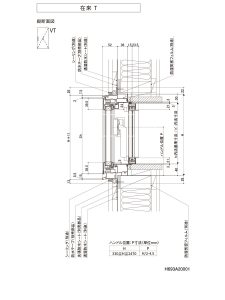

内法寸法・内法基準寸法・W/H

以前イマイチ分からなかった規格名から来る「窓の内法基準寸法」と「窓の本体寸法」の違いについて現物を見て少し理解が進みました。

図面と現物を見て自分なりに理解したの内容をメモがてら記しておきます。

※あくまで素人が「理解したように感じたこと」を書いています、真偽の程はご自身でお確かめください

- 内法寸法:「窓(内側)内側の幅・高さこれだけだよ」という寸法

- 内法基準寸法:「窓を付けたら上下左右は最低この幅が残るから内装してね」という寸法

- W/H:「これだけあったら下地の具合にもよるけど何とか入るよ」で「窓としても外に出る本体の寸法だよ」ちなみに商品寸法は実質アルミフィンがあるので更に大きくなります

本サッシは

縦すべり出し窓 02607 W:300mm × H:770mm

で、各寸法は以下のようになります。

| 表記名 | 寸法(mm) |

|---|---|

| h´内法寸法 | 700 |

| h内法基準寸法 | 700 |

| H | 770 |

| w´内法寸法 | 230 |

| w内法基準寸法 | 260 |

| W | 300 |

内法寸法に「´」ダッシュ(記号名はシングルコーテーション)がついているのは何だ?と思って

AIに聞いたら「枠の内側の実際の寸法だよ」と、答えてくれました。

図面については大体把握できたように思います。

我が家の雨仕舞い環境

図面は大体読めるようになったので次に、「この窓は日常的にどのような環境に晒されるのか?」です。

特に「雨がどのくらい当たるのか?」は気になるところですがおそらく、環境はさほど悪くはないと思います。

屋根&庇でブロック

上には1階屋根の庇(ひさし)が飛び出ていて、更に出窓にも庇屋根が付いていますので直接には雨がかかりにくい構造です。

庇の先端で雨が落ちる構造

出窓の庇もこのような構造をしていて庇に落ちてきた雨は庇の先端で落ちていく構造ですので結構安心です。

とはいっても、全く掛からない訳ではなく一定方向から横なぐりの雨が降るとビチャビチャになりますのでちゃんとしないといけません。

でも、現状確認・把握は大切。

そもそも、素人が手抜き工事とか(しかも初めて)言語道断!!やる意味なしなので十二分に配慮して丁寧に施工していきたいと思います。

サイディング壁 VS モルタル壁

ちなみに、この窓を付けようと考えたとき始め外壁は「サイディング」でやってみよう考えていました。

小さいスペースなので重量も軽く、うまく加工すれば材料費も安く済むだろうしサイディング施工のノウハウも少し得られるのではと思っていました。

しかし、サイディングは

- 思ったより大変(面積が小さくても組むのも防水も結構難しい模様、ミスったら壁内がベチャベチャに)コーキングが切れたらThe END

- 切断するのに新しい種類のノコ刃がいる

- 是非覚えたいとも思っていない

- モルタル壁と重さは大して変わらないというか寧ろサイディングのが重い、張る面積モルタルより増える、ガルバリウム鋼板なら軽いらしいけど

(窯業サイディング:18kg/㎡ VS 軽量モルタル15mm厚:14kg/㎡)※1

※1【追記】軽量モルタル15mm厚:14kg/㎡←これは誤り、本当はサイディングと同等程度、この時点では分かってない。

という事らしいので「初めての窓付け」に「初めてのサイディング」だとハードルが更に上がります。

ゴールとしては

窓の取付成功 > 新しい体験

だし、モルタルの方が重量が(あくまで軽量タイプ15mm厚である事が条件ですが)軽い事で「モルタル壁でいいや」となりました。

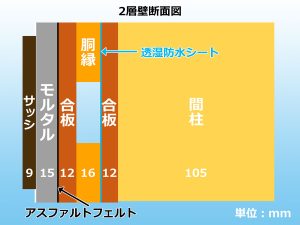

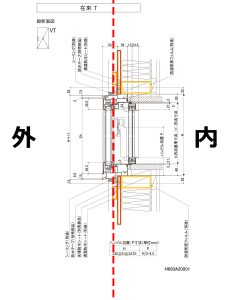

モルタル壁と防水壁の2層構造で行く

で、考えたのは窓を留める内壁を造り、その上に16mm厚の胴縁で通気層を重ね設け、更に合板を張りラスモルタル外壁を形成し壁2層構造にしようという感じです。

壁の2層構造詳細

モルタル壁というのは防水壁ではない(確かにそうだ)らしいので1枚壁では(防水紙張るけど)防水が成立していないと言えなくもないので2枚目で完全に水をブロックしようという2段構えです。

まぁ図面みるとそういう施工になるんですねどね。

「2段構え」ってワードちょっとカッコいい。

以下が壁の断面図です。

断熱と防音にも良い影響はあっても悪い影響はないでしょう。

なお、理論上サッシがモルタル面から9mm程出ますが上述したように上には庇が付いているので直接は雨がかからない筈です。

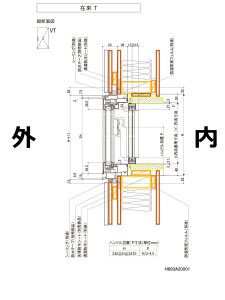

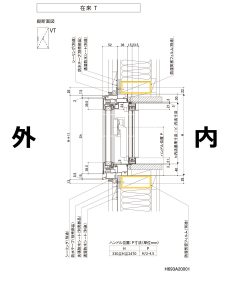

納まり図にしてみる

納まり図へ着色して施工イメージを整理しました。

この通りに出来れば問題なさそうです。

「窓台」を入れる

では「窓台」と「まぐさ」を入れていきたいと思います。

図面でいうとココ。

取り付け説明書の注意事項をよく守って施工します。

●下枠が垂れ下がり、障子が落下するおそれがありますので下記事項をお守りください。

・必ず45×100mm以上の窓台(敷居)・30mm厚以上の間柱(ピッチ500mm以下)で開口部を作ってください。

・指定のねじで枠を固定してください。

・開口部を付け枠などでふかす(調整する)場合は、一体物と同じ強度になるよう取付けてください。

天板を水平に

天板が僅かに傾いていましたのでサッと削って水平に。

ここがゼロ地点スタートです。

窓台(右)を入れる位置を欠き込む

点線の位置が2層目の合板を張る位置です。

欠き込み寸法は

奥行:120mm(材料幅) + 12mm(合板) + 16mm(胴縁) = 148mm

高さ:45mm(材料高さ) + 0 = 45mm

45 x 148mmの欠き込み範囲がこちら

切り込みを入れて

間柱厚が27mm程しかないので10mm欠き込みました。

これ以上深くしてはダメかと。

下はゼロなので欠き込まなくてもよかったかなぁ…

いやぁ…やっぱり要ったかなぁ…

窓台(左)を入れる位置も欠き込む

同様にもう一方も欠き込みますがこちらは天板が下がってるので水平にするため9mm上げた位置から欠き込みます。

奥行:120mm(材料幅) + 12mm(合板) + 16mm(胴縁) = 148mm

高さ:45mm(材料高さ) + 9mm(下がり分) = 54mm

45x120mm(檜材)の窓台を入れる

欠き込みができたので45x120mmの窓台を差し込みます。

欠き込み寸法が浅のを何とかしようと間柱を添えると筋交いの隙間がどんどん減って窓自体が入らなくなるのでこれが精一杯かと思います。

「まぐさ」を入れる

続いて窓を付ける上の下地「まぐさ」を入れていきます。

まぐさを入れる位置を欠き込む

間柱が外側へ倒れているので、まぐさの欠き込みは

奥行:120mm(材料幅) + 12mm(合板) + 16mm(胴縁) + Xmm(傾き分) = 148mm + X(忘れました)

高さ:45mm(材料高さ) + 0 = 45mm

です。

で、入りました。

水平ばっちりです。

転びもなし

無事、「窓台」と「まぐさ」が入りました。

必ず45×100mm以上の窓台(敷居): クリア

既存枠を垂直に修正

建物自体が傾いているので出窓というか間柱を削って垂直にします。

危険度:★★★ 丸ノコを横にして使う

丸ノコを横向きにして切っていきます。

コレ、危険な非推奨のやり方なので、細心の注意を払って作業します。

あー怖い。

危険度:★★★★★ 丸ノコを逆さにして使う

メチャメチャ怖ぇぇぇぇぇぇ・・・・

これは横からまぐさへの切り込みで、写真は無いんですが下から真上への切り込みは怖すぎました。

怖い上に、狭いし、切りカス全部被る。

もうやりたくない。

絶対にお勧めしない方法。

既存枠を垂直に修正完了(ちょっと失敗)

で、おかげ様で間柱は丸ノコが動いて少し段は出来たものの概ね垂直に

しかし、まぐさ(上枠)の修正は微妙な出来に。

まぁ、合わない箇所は個別にスペーサーでふかすか削ってしまいます。

窓を付けてみる(仮)

未だ留めつけていませんが窓を付ける為の既存枠へ添える間柱を入れました。

寸法は30 x 105mm の桧材です。

枠自体が傾いているのでスペーサーを入れて垂直立てないといけません。

これが今回の施工で最重要アイテムかも。

現物で合わせてみる

表裏逆ですが窓を付けて間柱を立てたとき

- 筋交いの間に下地を組んでも納まるのか

- 余裕は如何ほどあるか

等を確認すると

「大きな余裕はないけど30mm厚の間柱を添えても対辺から筋交いへはかからない模様」

要するに『まぁ、このまま行けば大丈夫そう』という事です。

開口のため設置する位置に墨を付けておきました。

続いて外へ出て、切り出した12mm構造用合板をはめて

再び部屋内に廻って開口用に付けた墨を転写、合板外して窓の位置を開口

再びはめてみます。

悪くはなさそう。

写真左の細い幅は頑張ってギリギリまで広げ増やしても反対側に筋交いがあるので10mmも増やせないと思います。

細くてモルタルが弱いかもしれませんが旧サッシもモルタル幅はこの程度でしたので持つ(割れない)のではないかと思ってます。

で、落として壊さないように慎重に窓をはめ込んで状態に不備がないかテストをしてみます。

正常に入りました、問題もなさそうです。

いい感じかな。

間柱を入れ進める

枠内両端の添え間柱をスペーサー(パッキン)を入れて垂直にセットしていきます。

こちらは窓が付く方の間柱、上述ですが垂直に立てる必要があります。

こちらは傾きを無視してもいい窓が付かない方。

この出窓の耐荷重は如何ほどか

施工を開始して気になっていったのが「以前より出窓は重くなりそうだが既存の部材は重さに耐えられるのだろうか?」という事です。

つまり『前より重くなりそうだけど大丈夫か?』って事です。

既存のサッシとサッシ取り外し時に剥がしたモルタルと合わせた重さがおよそ22kgでした。

新しい出窓の部材合計が25kgくらいまでなら補強は不要だと考えていたのですが、必要なパーツの重さを見積もっていくとおよそ46.7kgになりました。

以下がビス・釘以外で想定される材料とその重量です。

なお、内装材は計算に入っていません。

| 旧出窓 | 重さ(kg) | 新出窓 | 重さ(kg) |

|---|---|---|---|

| 旧アルミサッシ | 19 | 縦すべり出し窓(新サッシ) | 7 |

| 撤去したモルタル | 3 | まぐさ・窓台(各3kg) | 6 |

| – | – | WW45mm厚間柱 1.5kg/本 3本 | 4.5 |

| – | – | 桧30mm厚間柱 0.8kg/本 2本 | 1.6 |

| – | – | 内側合板 | 5 |

| – | – | 外側合板 | 5.9 |

| – | – | 室外胴縁・室内胴縁 | 1 |

| – | – | ラス網・透湿防湿シート・アスファルトフェルト | 1 |

| – | – | 軽量モルタル (1300mm x 930mm x 15mm) | 14.7kg |

| 合計 | 22kg | 合計 | 46.7kg |

現在の設計で行くと旧出窓より24.7kg増加します。

セメント1袋分くらいですか、重いな…

補強しないとダメかな。

出窓重量25kgアップの件、日常の感覚で考えてみる

落ちなければどうという事はナイ、このくらい大丈夫じゃない?

そもそも既存の出窓材の想定された強度がどのくらいなのか分かりませんが私が生活していた時の記憶では扇風機とかそれくらいの重さの電化製品は長期間置いたことがあったと思います。

当時の大工さんが作った造り付け出窓だけど日常的な負荷は感覚的で想定して作ってある…筈。

要するに『きっと一般人が無茶しても大丈夫なくらいには出来ている筈だ』ということです(いい加減なポジティブシンキング)。

そうだ!!部屋にあったらどんな風に感じるかを過去に戻って考えてみよう。

ダンベルが置いてあったとしたら?

ガラス割れそうだからわざわざ置かないけど「25kgのダンベルを置いてた」と考えればどうだろう。

このくらい普通では?

魚を飼育していたとしたら?

30cm x 20cm x 40cm の水槽が置いてあったと思えばどうだろう?

益々イケる気がしてきた。

置くだろ、このくらい。

大型液晶テレビを置いたとしたら?

25kgって大型液晶TVくらいとかの重さな様で、65インチのテレビが置いてあったと思えば…

ヤバいかな?

ちょっとコレは置こうと思わないなぁ

これが25kgテレビの実物

65インチTVって実物…

調べたらコイツ24.5kgでした、うーん…ダメな気がしてきた。

補強する事にした

出窓は以前より小さくなりますが物を置く事もあるでしょう。

造り付け収納も諦めていません。

絶対にヤバいとかではない気もしますが、補強はした方が良さそうです。

【観察】力が加わる場所は何処か?

出窓を模して家のチェストで力の掛かる場所を考えてみます。

観察するとやはり下部に一番力が加わるようです。

また、横に揺らすと側面の根元に力が集中しました。

この結果は当然と言えば当然かも知れませんが、検証・確認は分かっていてもした方がいいと思っています、新たな発見があるかもしれませんし。

そもそも、『分かっている事なんて何もない』と思うくらいが丁度いい。

で、補強のポイントとして

- 下部の角(入り隅)に掛かる力を軽減

- 横の角(入り隅)へ掛かる力へ対抗する

こんな感じでしょうか。

耐荷重の補強しながら進める

という訳でここからは耐荷重アップの補強もしながら施工を進めていきます。

窓台の下には傾いた天板(下枠)を水平にするためベイマツ材から切り出したパッキン(スペーサー)を敷いています。

4方違う寸法に合わせて1つひとつ切り出したオーダーメイドです。

ボンドも付けて窓台をビス留めしました。

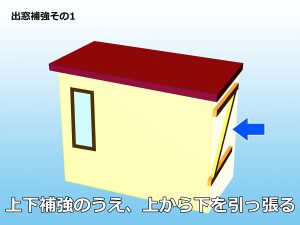

耐荷重アップのための補強その1

未だ留めつけていませんが、柱から出窓へ上下補強を出し、上から天板(下枠)を引っ張っておきました。

出窓だし流石に座屈はしないだろうと思います。

イラストにするとこう

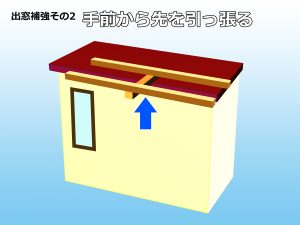

耐荷重アップのための補強その2

庇屋根の前後に添え補強

前後を結んで天井下地を造っています(継続中)。

これで出窓の歪みを抑えつつ、建物側へ引っ張ることができると思います。

建物が傾いているので水平にするため個々加工が必要です。

イラストにするとこうです。

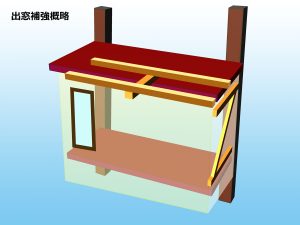

出窓耐荷重アップ補強まとめ

まとめるとこんな感じです。

両柱に掛かる負荷は12.5kgづつのアップになるのでしょうか。

柱を出窓が更に弓なり引っ張る事になると思いますが

12.5kgなど補強したので余裕!!…の筈

間柱を入れる

およそ300mmピッチで45mm厚の(ホワイトウッド材)間柱を入れました。

30mm厚以上の間柱(ピッチ500mm以下):クリア

で、耐荷重アップの補強を兼ねた天井下地も加工できました。

施工前と今

施工前と現在の状態です。

まだ道半ばですが今回はここまで。

次回はようやく窓が付きます。