築50年の戸建て脱衣所なき狭小風呂を撤去、新たな場所にユニットバスを設置するため土間と耐震強度向上のためにも基礎を打ちました。

今回は打った基礎の上へ土台を設置します。

設置場所を整備

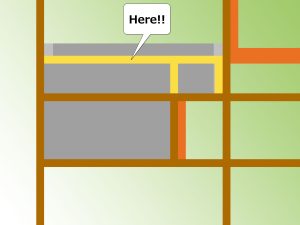

ここが浴室の引っ越し先です。

元々は押し入れとリビングの一部です。

ここに新規間取りに合わせて土台を設置します。

最終的に既存土台を撤去しますすがその前に新規土台を入れます。

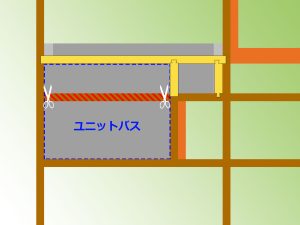

既存大引きを切断

土台を置くには新規基礎をまたぐこの既存大引きを撤去しないといけませんが床はまだ剥がしたくありません。

床を解体しないまま大引きを切ると床が下がって最悪落ちるかも・・・そうなると面倒過ぎます。

なので少し考えてみました。

残っていた独立基礎やブロックに鋼製束を立てて大引きを支えて

2本の大引きをビスで連結させてなるべく大引きが動かないようにして

切断

床も落ちず安定しました。

よかったよかった。

鋼製束にはビス打っておきました。

これで土台の設置に移れます。

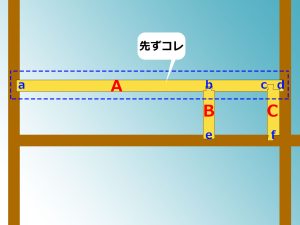

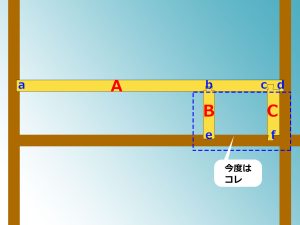

追加する土台構成

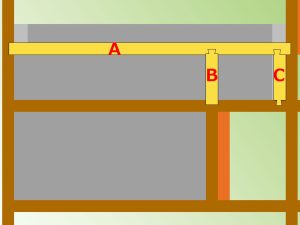

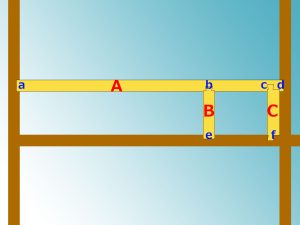

追加する土台は3本になります。

主だった土台は一番長いA、Bは既存土台の延長、Cは補強土台になります。

接合部はa~fまで6箇所になります。

墨出し

既に新規で立てた柱群があり、これに水糸を張り面を出し、レーザーも併用して土台の墨を出していきます。

aポイントです。

レーザーを使用して基礎に墨を付けていきました。

この墨上に土台が乗ります。

土台A

先ずは接合部adを掘り採寸、土台Aを切り出し仮付けします。

これにより土台BCの位置も決まるはず。

接合部adのメスを掘る

接合部a

既に切り欠きが存在し蟻掛けは芯をずらしても無理ですね大入れ+金物でいきます。

またコレの出番・・・最も恐れる工具「ノコ刃付きディスクグラインダー」ちなみにディスクグラインダーは巷ではサンダーと呼称します。物凄く怖いですが横着せず安全に正しく使用していきます。

複数の切れ目入れて

掘って完了

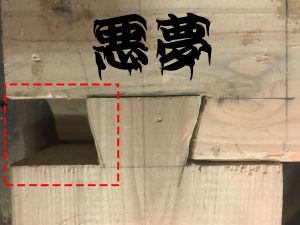

接合部d

こちらも既に切り欠きが有り蟻掛けの芯をずらしてもメス側が飛んでしまう恐れがあるので同様に大入れ+金物でいきます。

本当に飛ぶの?

ええ、飛びましたとも。

以前類似ケースで無知故メスの仕口を飛ばしてしまった事があったので同じ轍を踏まないようにしていきます。

切れ目を入れて

掘る!!

土台Aを造る

両端の接合部を掘ったので土台Aの寸法が出ました。

採寸してカット、アンカーボルトの位置に墨付けました。

穴はアンカーボルトの径よりおよそ20%増の径で垂直に空けます。

が、この「垂直に穴を開ける」というのがハンドドリルだけでは思いのほか難しく、内部に節なんかあると簡単にずれてしまいます。

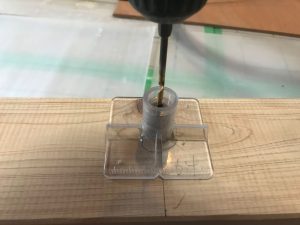

本当は適切な径のドリルを使用し専用のドリルガイドで垂直に一発で空けるのがいいと思われますが

そんな物は持っていません。

こんなヤツ

ヤダよそんなの買いたくないよ・・・・今後使わないし

当方が持っているドリルガイドは小さな工作用で最大径12mmまでしか対応していません。

それに、そもそも作りが全く違います。

何も無いよりいいかという事でコレの4mmを使用して穴を空けていきます。

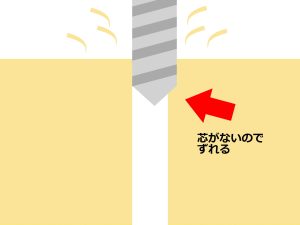

いやいや12mmで開ければ?

最も太い12mmで穴空けしてその後14~5mmに拡張すればいいんじゃね?と思われるかもしれないのですが

芯が無くなった穴に太さ20%増しのドリル突っ込んでも芯がずれてしまいやすく、それならあまり芯がずれない程度の細いドリルを使用して下穴を空ける方がマシという結論に落ち着いています。

下穴ドリルで穴を空けるコツは個人的には余計な力を加えず「中で曲げない・しならせない」です。

穴空け完了、大丈夫か?

接合部adのオスも刻みます。

基礎パッキンを敷いて。

入れてみます、どうだ!?

接合部a OK ガッチガチです。

接合部d OK こっちもガッチガチです。

アンカーボルトの穴位置も良好、全体の水平をレーザーで大雑把にチェック

水平器を置くと1mm程右に傾いていますが良好な部類でしょうか?

アンカーボルトを締めた時点で動く可能性がありますので現時点では目安です。

騙されないぞ!!

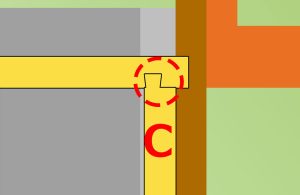

土台BC

補助的な土台になる残りのBCも作っていきます。

土台BCの接合部bcオスを掘る

接合部bcは新規土台と連結する仕口になります。

土台Cの接合部cは大入れ分があるので普通に刻んでも大丈夫かもしれませんが

念のため仕口を中心からずらしておく事にします。

スカスカを避けるため僅かに大きめにカットしておきます。

大きかったら削ります。

完了。

とりあえずざっくり長めに作っておいて後で調整します。

失敗するかも知れませんしね。

以前より小慣れてきて手早く作れるようになってきました。

接合部bcのメスを掘る

土台Aに土台BCを繋ぐ接合部bcのメス側を掘っていきます。

レーザーで繋ぐ位置を特定、墨付けします。

土台Aを一旦外して墨を付けて

丸ノコで切り込みを入れ

こっちも

ザクザク掘る!!

オラオラオラオラオラー!!

繋げてみる。

接合部b

接合部c

フィッティングは良好です。

土台BCを一旦外します。

ちなみBCは元々保管しておいた端材です。

接合部fを掘る

柱のホゾ跡が傍にあります。近くを掘ると土台の強度が低下しそうです。

そもそも補強土台ですのでこちらも芯をずらして蟻さんのみで対応します。

オスも掘る

仮付けしてみます。

OK がっちりサイズです。

土台A設置

土台Aを設置します。

座掘りナットで留めていきます。

ちなみにこの作業中インパクトドライバーが壊れました。

この土台(ヒノキ)、僅かに捻じれているようです。

接合部a付近

中間

接合部d付近

これ以上水平になりません。

基礎スペーサーも少し使って頑張ったけどこれが限界のようです。

でも、長手の水平はほぼ正確で差はあっても一部0.5mm以下、転び(捻じれ)は有る所でも差は1mm以内です。

悪くは無いのではないでしょうか。

完了!!