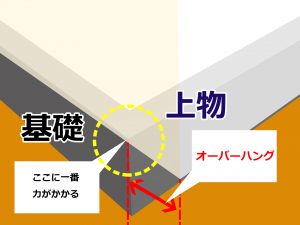

床の解体前に調査しておくべき事案のはずが事前調査が足りず解体後に基礎割れが4箇所あった事が判明。リフォーム計画を大幅に変更して対応中です。作業をしているうちにどうやら上物がオーバーハングしている箇所の基礎が最もダメージを受けている事が分かってきました。

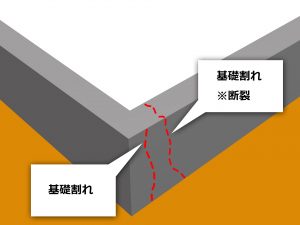

ダメージ状況は1辺は割れて段差が付いており縁が切れていると思われ、外側から見ると立ち上がりに縦に亀裂が1本走っていました。

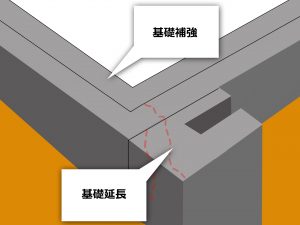

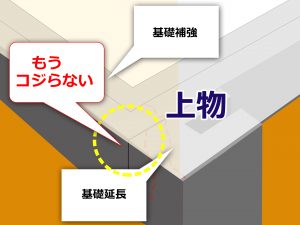

また、オーバーハングしている箇所は地震などで揺れた際、今後も基礎をコジりながら建物を重さを点で受ける事が想定されるため再発防止策としてオーバーハングしている箇所を新しく基礎を打って無くしたいと思います。

ここ角には基礎がありません。

現状

基礎より上物(建物)が出っ張っています。

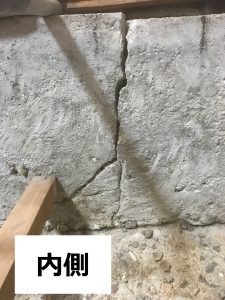

内側から見た当該基礎です。

既に割れて段差が付いています。

黄色の矢印の範囲が建物がオーバーハングしている長さです。

見えずらいですが内側のクラック(亀裂)とは別に基礎の立ち上がりにクラックが走っています。

解決案

今は基礎が割れて縁が切れていおり、建物を支える角にも(深度は不明ですが)クラックが入っています。

縦に割れているのは地震等で上物が動いた際テコの原理で基礎コンクリートをコジって割れたのではと推測しました。

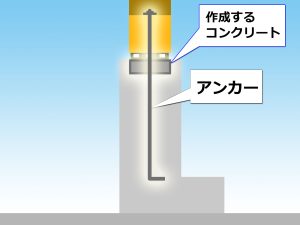

今後もし揺れてもコジる事がないように建物の端まで基礎を作ろうと思います。

予想図です。

※【追記】これには重大な考え落ちがあります。後日以下の現象が発生しました。

元から基礎があったように出来ないか?

既に建物はあるが基礎が無い又は基礎が脆弱で強化や置換したい場合土台まで下からコンクリートを流すしかないのかなぁ・・・

以前基礎の無い箇所へ基礎を造った事がありました。

構想を大工さんに相談したとき方法については「それしかない」と肯定され施工を行った事があります。

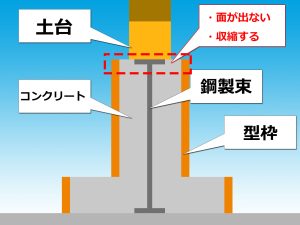

鋼製束を複数立て配筋して、周りを型枠で囲みコンクリートを打ちました。

結果、技術的問題も出ましたが一応基礎出来ました。

しかしながら、そもそもこのやり方では基礎天にはフラット面は出ないし、基礎パッキンも挟めませんでした。

またコンクリートは僅かに痩せるはず、通常の手順で出来上がった基礎と土台の組み合わせと比べてどう考えても安定性に劣る事は明白です。

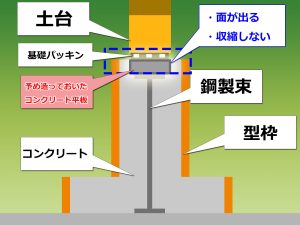

初めから土台へフラットな面を押し当てていればいいのでは?

初めから基礎がある土台のような強力な安定性を得る事はできないだろうか・・・

そう考えていたとき前にネットで見た(ような気がする)方法を思い出しました。

情報のあったホームページへどうやってたどり着いたかも覚えておらず再訪できないのですがイケそうな方法は以下です。

イケそうな気がします。

現状

熱で炙られたVU管

これは以前から知っていたのですが、VU管に勾配つけるため(曲げる)に熱で炙った跡があります。

抜くために触ったら簡単に割れました・・・ひでぇ・・・きたねぇ・・・

そして割れたVU菅を外して弄ってたら炙られた部分から簡単に折れました。

折れるのは時間の問題だったでしょう。

随分サイズが小さいVU管をモルタルで固定されていた

いやぁ・・・まぁこんなモンかも知れませんが兎に角ひっついていればそれでOKとかですか?これが施工の慣習ですか?もうワンサイズ上げてくれませんか?

土を掘ってみると

6・70mm程掘るとコンクリートが顔を出しました。

大きな石っぽい塊などが顔を出しています。何か作る予定だったの?建築ゴミの廃棄場所?

下のコンクリートから土台まで410mm程高さがあります。土管周りも汚ねぇ・・・

ともあれ、それほど薄いコンクリートでもないようで掘削も大変そうだしこのコンクリートを利用したいと思います。

コンクリートを打つ

これをベースコンとしよう!。ベースコンだよ?捨てコンじゃないよ!!(白目)

ベースコンクリート固まる

残り340mm

墨出しをしました。

ここに基礎用の平板が載る予定です。

土管に詰まったモルタルを削る

ダイヤモンドコアビットで汚いモルタルを削って除去します。

サイズばっちりです。今は仮状態なので脱着可能です。固定するかしないかは今は確定要素が少ないため判断を見送ります。

勾配もOK。

コンクリート平板を基礎天用に加工する

厚さ60mmのコンクリート平板をL型に切断して基礎天に使用しようと思います。

簡単に出来るなら決して高く無い価格です。

ざっと図面を書いてみます。

墨をして切っていきます。

割れて失敗に終わる

割れました・・・

当方の所持しているディスクグラインダーは30mmの厚みを切断できませんでした。

よって両側から切り込みを入れても60mmのコンクリートを切断できず、残った厚みをタガネで叩いて切り取ろうとしたら割れてしまいました。

しまった・・・これじゃぁ使えない・・・しかも処理に困るゴミになってしまいました。

でも、素人なりの収穫はありました。

この平板にはメッシュが入っていました。

なるほど!では鉄筋入れて平板を自作すればよさそう。

基礎天用平板を自作

市販の平板の加工に失敗したので、面倒だけど自作しようと思います。

面倒ですが、当該箇所専用のパーツとして作成すれば収まりと強度でメリットがあると思われます。

折角作成するならば鉄筋を入れて、強度と打設後の一体化に対応するように作成してみます。

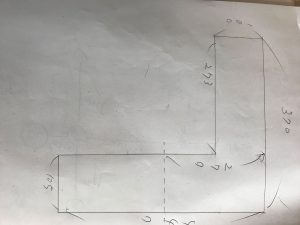

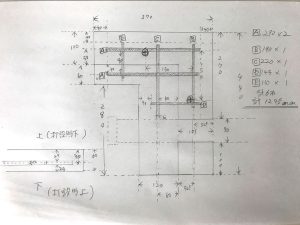

図面を書いてみる

ざっと綺麗ではないですが設計図面を手書きで書いてみました。

こんな感じかな・・・

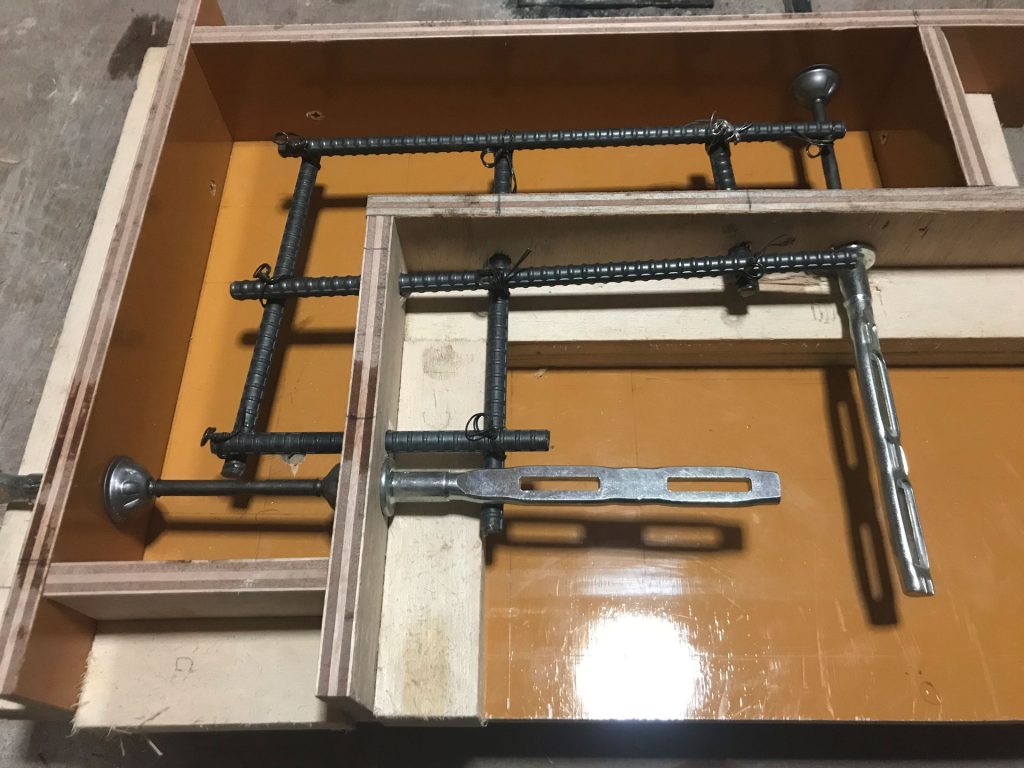

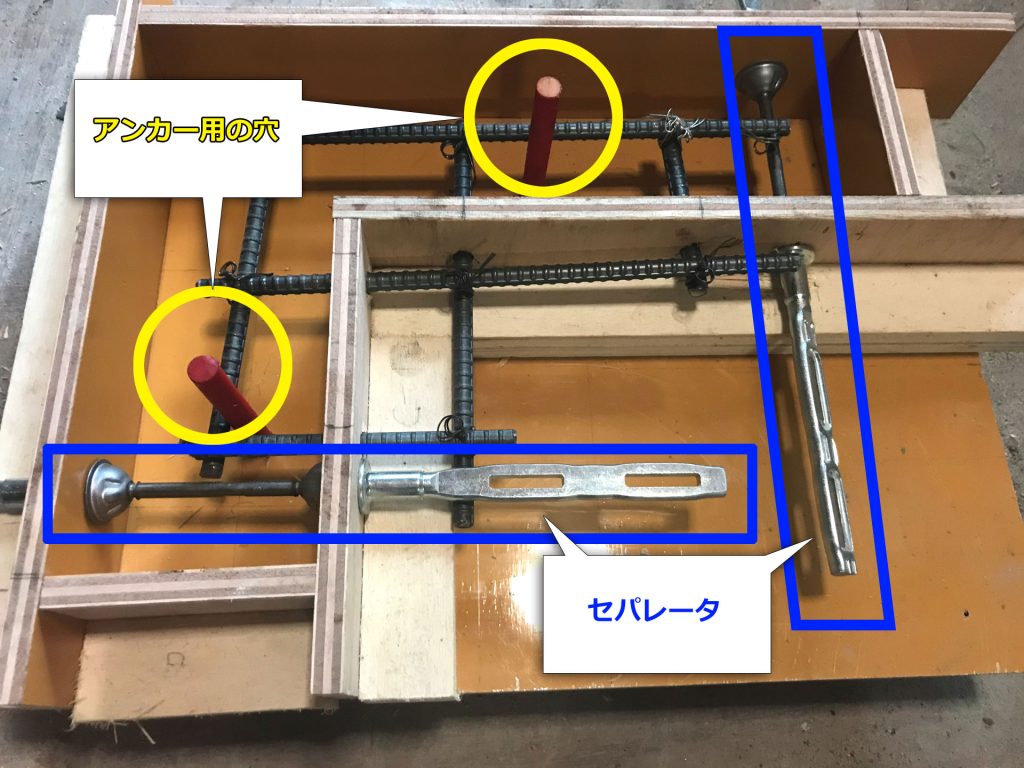

型枠組み立て

塗装合板で型枠を作成、鉄筋を組んでいきます。

なお、この基礎パーツとは接着はされませんが下部のコンクリートにアンカーを埋める予定ですので事前に穴を空けておきます。

D10異型鉄筋を寸法どおり切り出して

D10異型鉄筋を寸法どおり切り出し型枠を作って穴をあけ鉄筋を組んでいきました。

アンカーボルト用の穴も空けて塗装した直径12mmの木製棒を挿しておきました。

コンクリート打設

小さくても大切なパーツです。コンクリートバイブレーターで気泡を抜きつつ隅々までコンクリートが行き渡るようにします。

鏝で均しつつ成形、一旦終了。

表面のレイタンスを含む水分が少し引いてきました。

アンカー用の穴を何度かグリグリ廻して接着を緩めておきました。

1時間に1回程鏝で表面を均していきます。

打設から3時間半経過しました。もうこれでいいや。

気温は20度台ですが折角ですので硬化まで毛布で紫外線から保護しておきます。

型枠取り外し(脱型)

コンクリート養生は8日取りました。

型枠脱型!!

アンカー用の穴もスルッと抜けました。

セパレータをハンマーでコン!

ポロっと正常に取れました。

出来上がり

時間はかかりましたが何とか基礎天パーツは出来上がりました。

鏝で均した面です。

下側になります。

写真上面が上側、土台を支える面です。

鉄筋が飛び出していますが、基礎コンクリート打設時に埋まる予定です。

フィッティング

出来たパーツを仮で合わせてみます。

悪くない感じです。