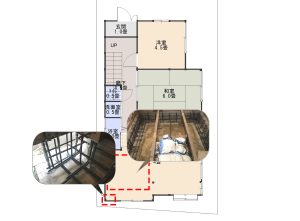

床をDIYリフォームしようと剥がしたら基礎が割れていました。

基礎の増し打ち補強を決意し周辺の補強もしつつ前回で鉄筋を配筋を完了させましたので今から塗装合板で型枠を作成と上水道管をはじめて工事します。

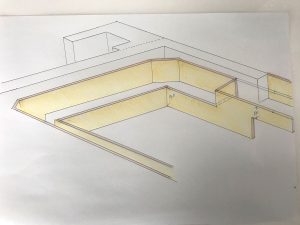

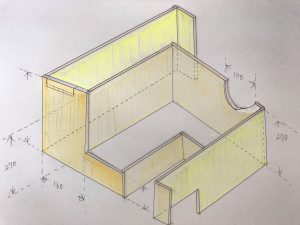

型枠をスケッチ

頭の中のイメージだけでは足りないので事前にざっとスケッチしてみます。

今回のメインになる補強基礎

こちらがメインになるダイニングキッチンの補強基礎です。

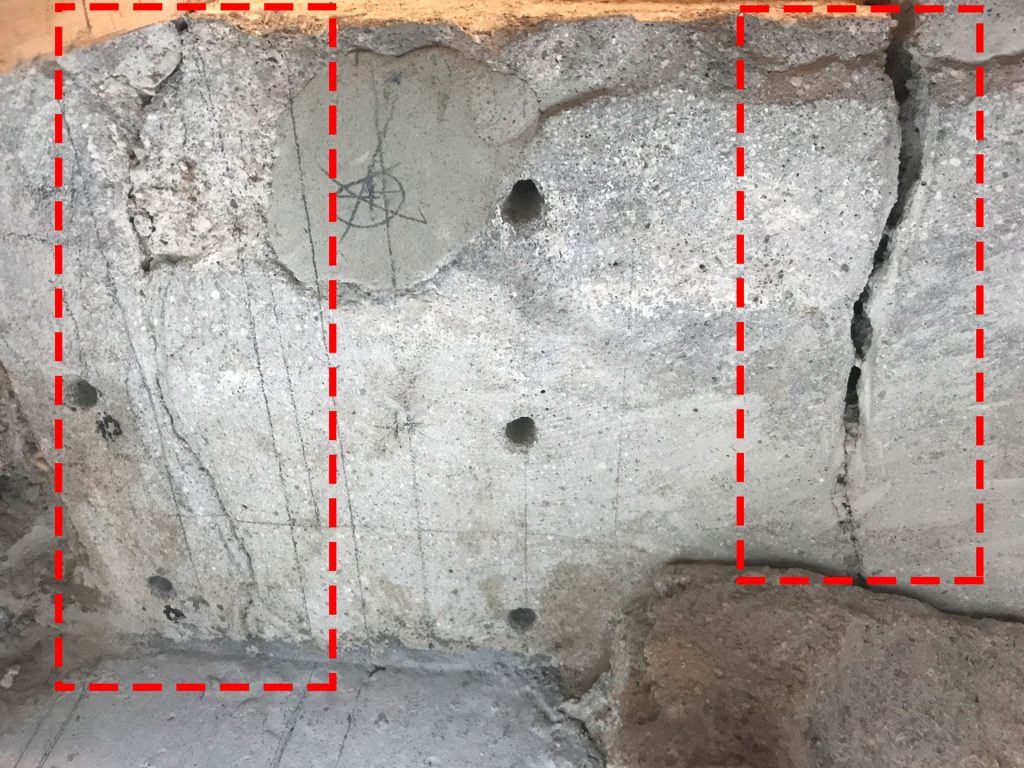

補強基礎全体像

入り組んだ部分

既存基礎にあと施工アンカー(ケミカルアンカー)を打ちこんでいます。

詳しくはこちら

追加する基礎

こちらは追加した角の新規基礎です。

スケッチした型枠に寸法入れてみます。

キッチン側の奥はオーバーハングしていて元々基礎が無い箇所でした。この事で基礎に構造クラックが発生したように見受けられましたので今後このような事が起こらないように基礎を追加しました。

基礎が縦に割れています。

オーバーハングしています。

鉄筋を組んだところです。

詳しくはこちら

墨出し

基礎補強について設計士や職人の方基本的な事は教えてもらいましたが、知識は基本ネットです。施工マニュアルもためになります。

今回の趣旨は

- 強度確保

- 劣化防止

- 正しい位置に正しい寸法

と、考えています。

具体的に意識した点は以下です。

- 基礎天(基礎の一番上)になる位置へ正確に型枠を設置

- 水平・垂直・直角を厳守

- 鉄筋の「かぶり」寸法を守り、ジョイントは正しい長さ以上確保

- 型枠にセメントを入れた時、漏れたり爆発しないよう作成しがっちり固定

と、いったところでしょうか。

また、答えはわかっていてそれに行き着くために我流な方法も採っています。

基礎天位置を出す

基礎天の位置をレーザーで出しつつ水色を張っていきます。

塗装合板を加工しつつ胴縁等を打ち付けたりして立体的に墨出ししてきました。

型枠取付

採寸・加工した型枠を水糸どおりに取り付けていきます。

ちなみに型枠の骨組みは殆ど廃材です。

型枠の固定方法

立ち上がりとフーチングを一体打ちしますので立ち上がりの型枠を浮かせなければなりませんので

既存の大引きや土台に木材を渡して天井下地のように吊っていきました。

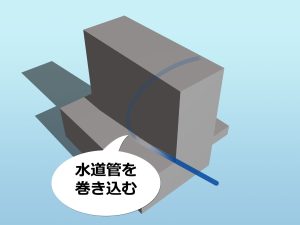

水道管をバイパス

この水道管は基礎を貫通しており、おそらく2階ベランダへと続いているはずです。

基礎補強する際に薄々気づいていたんですがこのまま打設すると水道管を巻き込みます。

巻き込んで打設した場合考えられるのは不具合は

- 特定の方向にフレキシブルさが失われた水道管はちょっとした衝撃で折れる

- コンクリートが薄くなっている部分が水道管に負けて欠け・割れを起こす

- 見た目が悪い

こんなところでしょうか。

「水道管なんかいじりたくないなぁ」、「このままイケるんじゃないだろうか・・・」「いや途中で何か閃くかもしれない」とか思って放置していましたがどうやらダメそうです。

しかも鉄筋に接触してしまっています、中で水道管が折れたりすると鉄筋が錆びて大変な事になるかもしれません。

方法についても色々悩みましたが水道管は上部にバイパスさせる事にしました。

ちなみに水道工事は今回初めてです。

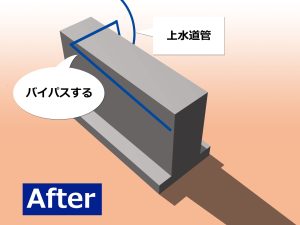

水道管のバイパスイメージ

基礎の下部を貫通して地中に埋まっているであろう水道管を基礎の上をまたがせて迂回させます。

なお、水道管の径は基礎パッキンの高さと同じ20mm以内に収まるので土台に切り欠きも必要ないです。

水道管を見つける

先ずは外に伸びている水道管を見つける必要があります。

予め止水栓を締めて探しにいきます。

土間のモルタルを切断します。

掘っていくと水道管発見。

継手はなく曲げられていました。

水道管を切断

極力曲がりの少ない継手の根元にノコギリの刃を入れます。

無事切断できました。

切断した水道管です。

水道管を継ぐ

初めての水道工事です。

以下に気を付けて施工しました。

- 切断箇所はバリを綺麗に取る

- ジョイントパーツは両方に接着剤を十分に塗布

- 確実に手で奥まで挿し込み握ったまま固定、1分以上動かさない ※3分固定しました

- 1時間以上止水栓を開けない ※翌日まで開けませんでした

専用の接着剤を塗布し、L型の継ぎ手(「エルボ」と呼ぶようです)で繋ぎます。

無事、バイパスできました。

あ~怖かった。

ガス管撤去(業者対応)

建築当初勝手口土間だった箇所から風呂釜に繋がっていたガス管が地中から外側へ飛び出しています。

一般人が扱える工事ではないし、もしかしたら今後使う事があるかもしれないと思い打設時コンクリートに接触しないように樹脂で覆って打設してしまおうと考えていたのですが打ち継ぎ部分に近く、立ち上がりが低くいため脆弱で気になっていました。

ガス屋さんに相談すると撤去してくれるという事でしたので撤去していただきました。

鉄筋を追加して穴を塞ぎました。

屋外へ出ていたガス管を撤去してもらいました。

コンクリートに接触しないように管に貼る分厚いゴムを頂きました。

打設時にこれを巻きます。