今回は家の電気配線をDIYでリニューアルします。

そのために先ずは新しい屋内配線の設計をしてみます。

施工には第二種電気工事士の資格が必要です。

そろそろか…

ようやく家全体の内装下地も出来上がってきて

遂に古い配線をやり替える時期が来たようです。

資格は持ってます

我は第二種電気工事士資格保有者なり。

よって、低圧配線D種においては配線作業が国より許されておりまする。

だが、問題が・・・

やり方忘れた!!

試験合格から月日が経ちさっぱり忘れてしまいました。

どうしよう・・・

特に複線図。

既存の配線をバイパスしたりは偶にやりましたが時が経ち電工2のスキルが彼方に飛んで行ってしまいました。

戻ってくるのだろうか…

戻ってこい…電工スキル

各配線の用途やリングスリーブの適用サイズ等の知識は試験ではないので最悪調べれば分かりますが環境毎に変化する回路構成はそうはいきません。

マジでどう繋ぐんだっけ…

思い出さねば…戻ってくる?

複線図とは?

資格持ちの方や関係者の方ならご存知だと思いますが複線図というのは

「実際に配線される状態を再現している詳細な配線図」とでもいいましょうか。

照明やスイッチ、コンセント等を記号で示し、繋ぐ配線を見ただけで分かるようにして実作業ができるようにした図の事です。

つまり、これを見れば電気配線を組めてしまう図の事です。

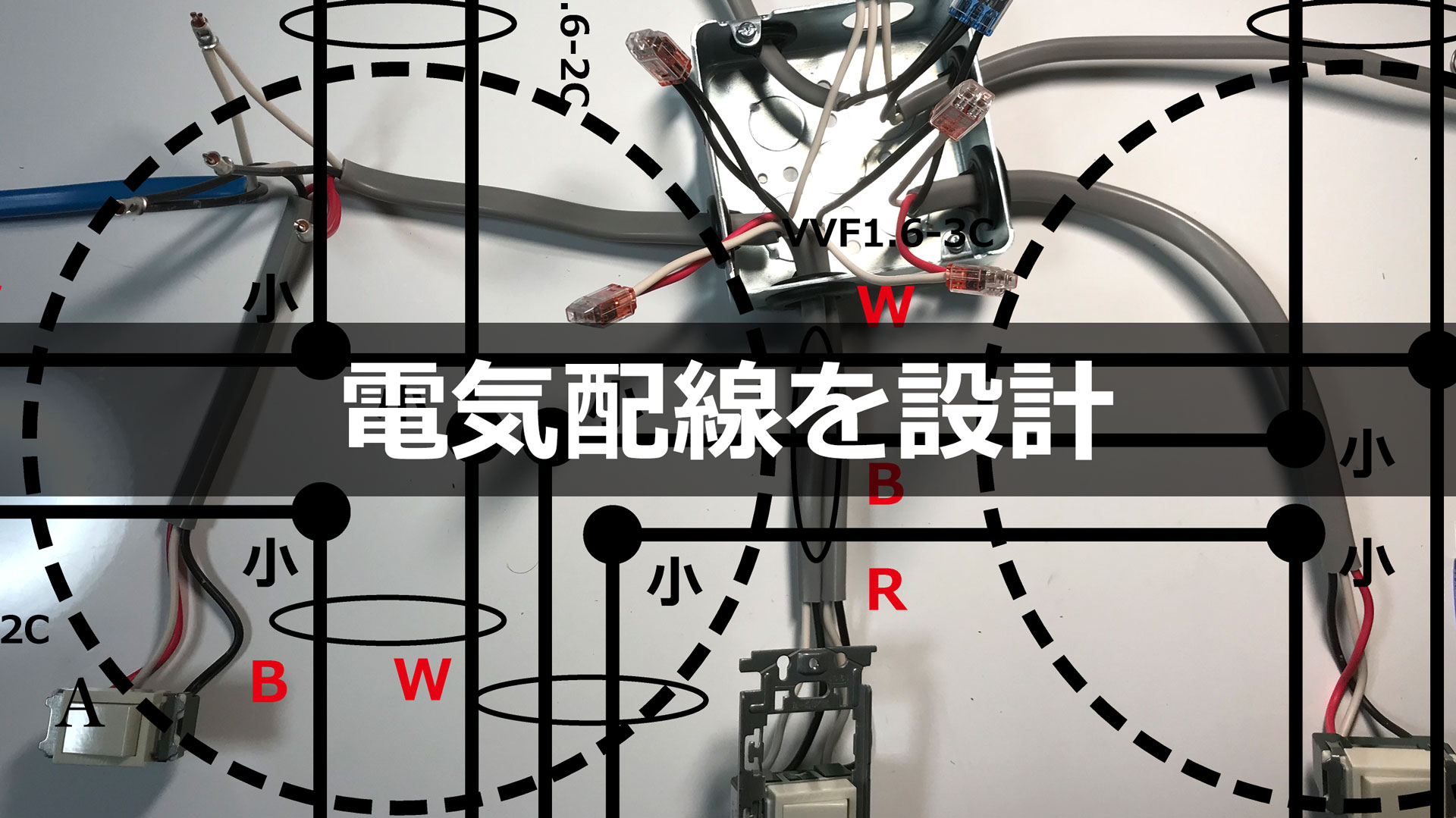

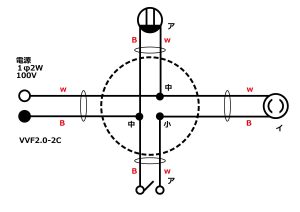

一部VVFで隠れていますがこれは当方が以前、受験前に実技問題の単線図を元に描いた複線図です。

鉛筆の走り書きで複線6分・作業31分・見直35分とあるのは当時経過時間を記録したものです。

試験時間が40分なので一応間に合っているようです。

単線図とは?

単線図というのはコンセントや電気・スイッチを記号で表し線で繋げた図で、これを見れば機器の構成が分かるというような図です。

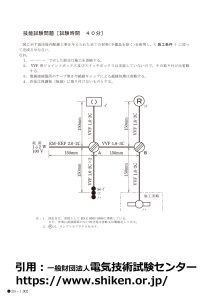

電工2の実技試験経験者の方々なら見覚えのある以下

これは2025年の第2電気工事士実技試験で実際に出題された問題番号No1で、問題には単線図が用いられています。

ちなみに、当該問題は当方が受験したときと内容に変更点は見当たらず、おそらく同じだと思います。

何という親切心の塊!!

実技試験の解答

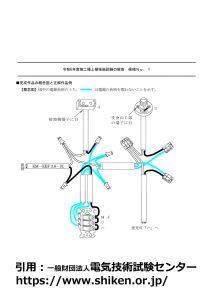

上記の施工条件と単線図を基に結線した実技試験の解答イラストです。

実技試験解答の実物

上記の問題を受験前練習で結線した写真があったので貼っておきます。

合っている筈。

※線種は練習の都合上、問題に忠実でないかも知れません

複線図が描けなくても配線はできる…けど

「第二種電気工事士」の実技試験では単線図が配られ、これを基に要件通り正しく結線できていればよく、複線図を描く行為は合否に影響しません。

なので複線図は問題の要件と配線の仕組みを正しく理解していれば別に要らない図なんですが、ミスが許されない試験で複線図をすっ飛ばして提供される材料を指示通り使いつつ結線できる賢者はごく僅かだと思います。

ブランクで施工方法を忘れてしまう当方は当然イケてる電工賢者ではなく、ペーパー電工なので、これから「安全に」「正しく」結線するには複線図必須です。

複線図の描き方

複線図の描き方をイマイチ思い出せなかったそんなとき、電工2の受験用メモが出てきました。

神の啓示!!と、これを元にYoutubeを見つつ何度か複線図を描いていくと記憶が戻ってきました。

一応以下に記しておきます。

詳しい内容は他の専門サイトをご覧ください。

複線図基本の3手順

勝手に命名しましたが、この受験仕様のメモ書きは使えるヤツだと思います。

まぁ今調べたら多分書籍やネットでも同じような感じの事言われてましたけどね。

機器は複線図を描くうえで「負荷」と「スイッチ」・「コンセント」の3種類に分類します。

ちなみに「負荷」というのは主に照明(電灯)の事をいいます。

例外はありますが基本的には以下3手順で複線図が出来上がります。

- 白 負荷コンセント

- 黒 コンセント スイッチ

- 対応する 負荷・スイッチに結線

※3路/4路は合わせて1つのスイッチ、片方●(電源 非接地側)片方負荷へ、そして対応する数字どうし繋げる。

補足1:PL(パイロットランプ)について

パイロットランプは施工条件によって扱い方が変わります。

- 常時 → コンセントとして

- 同時 → 負荷として

連用 複数には渡り線。但し指定のある場合除く。

補足2:TS(タイムスイッチ)について

以下タイムスイッチの受験用の情報ですが

「内部結線図」で可変。

※当日発表

【リハビリ1】複線図の描き方手順(過去問)

ではリハビリがてら複線図の描いてみます。

先出の実技試験問題No1を「複線図基本の3手順」に従って単線図を複線図にします。

本趣旨は合格では無く複線図の描き方を思い出す事なので、全ての条件に従う必要はありませんが

これが施工条件。

< 施工条件 >

1.配線及び器具の配置は,図に従って行うこと。

なお,「ロ」のタンブラスイッチは,取付枠の中央に取り付けること。

2.電線の色別(絶縁被覆の色)は,次によること。

①電源からの接地側電線には,すべて白色を使用する。

②電源から点滅器までの非接地側電線には,すべて黒色を使用する。

③次の器具の端子には,白色の電線を結線する。

・ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子

・引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側と表示)

3.VVF 用ジョイントボックス部分を経由する電線は,その部分ですべて接続箇所を設け,接続

方法は,次によること。

①A部分は,リングスリーブによる接続とする。

②B部分は,差込形コネクタによる接続とする。

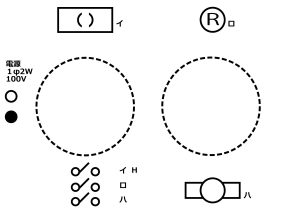

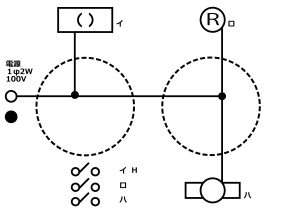

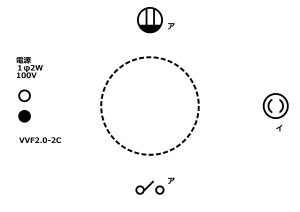

必要なアイテムを配置

先ず、単線図から電源、負荷(電灯等)やスイッチ、ジョイントボックスを描き出しておきます。

さすがにこれは覚えてます。

アイテム一覧

電源::1φ2W100V

負荷 イ:引掛シーリング

負荷 ロ:ランプレセクタクル

負荷 ハ:蛍光灯

スイッチ イ:片切ホタルスイッチ

スイッチ ロ:片切スイッチ

スイッチ ハ:片切スイッチ

※丸点線:ジョイントボックス

準備OK。

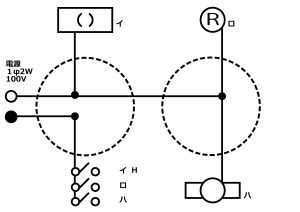

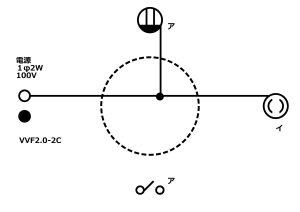

①白 負荷コンセント

電源から白色(接地側)の線を負荷(電灯)やコンセントへ繋ぎます。

※この問題ではコンセントが無く負荷のみ

②黒 コンセント スイッチ

同じく電源から黒色(非接地側)をスイッチの片方へ繋ぎます。

※上記同様ここでもコンセントが無いのでスイッチのみ

3連スイッチに繋がった線、これは「渡り線」といいます。

試験で各ケーブルの長さは指定され、構成は最小限にすることを求められますのでこのような場合「渡り線」になります。

渡り線でないと動作しない訳ではありません。

ちなみに実技試験の施工条件2-②にある「電源から点滅器までの非接地側電線には,すべて黒色を使用する。」は、図でスイッチの方向を忠実に再現する必要はなく実際のスイッチへ反映させればよいです。

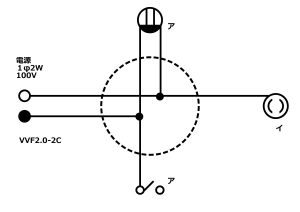

③対応する 負荷・スイッチに結線

残りの線を対応するヤツどうし結線します。

- 負荷「イ」とスイッチ「イ」

- 負荷「ロ」とスイッチ「ロ」

- 負荷「ハ」とスイッチ「ハ」

ハイ、出来ちゃった。

マジかよ?!、簡単だったな。

本当に合ってる?

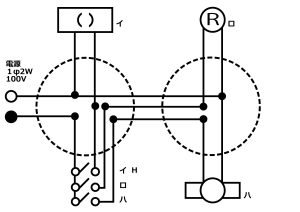

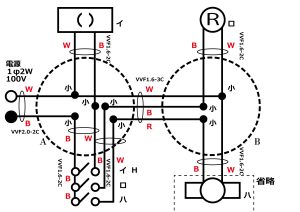

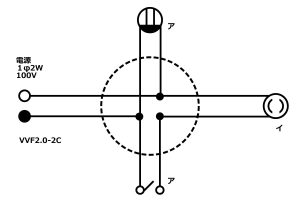

必要事項記入

線色・線種・リングスリーブのサイズ等を書き込んだりして完成。

※試験なら線色は他の表記と混同防止のため上記のように赤鉛筆で記入が良いかと存じます

※問題ではB部分は差し込みコネクタ指定なのでリングスリーブのサイズ表記は不要です

※図の電源VVF2.0-2C表記は試験の場合EM-EEF2.0-2Cに読み替えてください(つか、試験ではそれしか配布されません)

【リハビリ2】複線図の描き方手順(負荷・コンセント)

複雑な仕組みも最小単位まで分解すれば理解し易い。

ということで、先ほどの例題ではコンセントが無かったので今度は試験問題ではなく負荷とスイッチに加えてコンセントも含めた最小構成の複線図を描いてみたいと思います。

必要なアイテムを配置

電源を記入、点線のジョイントボックス描き、周りに電源・コンセント・負荷(電灯)・スイッチを配置。

アイテム一覧

電源::1φ2W100V

コンセント ア

負荷 イ:丸形引掛シーリング

スイッチ イ:片切スイッチ

※丸点線:ジョイントボックス

①白 負荷コンセント

電源から白(接地側)をジョイントボックスへ延ばしコンセントと負荷を結線。

②黒 コンセント スイッチ

電源から黒(非接地側)をジョイントボックスへ延ばしコンセントとスイッチへ結線。

③対応する 負荷・スイッチに結線

残りのスイッチ(イ)と負荷(イ)を結線。

必要事項記入

使いたい線種や線色を記入して完了。

線数が増えるとジョイントボックスを複数に分ける必要が出てきますが負荷やコンセントが増えようと基本的なやり方は同じです。

基本of基本で複線図を2回描いてみた事でリハビリ完了。

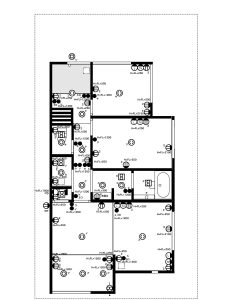

【暫定】屋内配線図を描いてみた

複線図の描き方を思い出してきたので今度は本番である新規配線の全体像描くするフェーズです。

最初から完璧は無理、変更ありきですが、ざっと屋内配線図を描いて必要な負荷やコンセント数を出してみました。

要件は以下。

- 普通コンセントは概ね1箇所につき2口タイプ採用、高負荷が想定されるコンセントは専用・接地極付きを採用

- 1部屋につき1か所マルチメディアコンセントを設置しTV線・LAN線を取れるようにする

- 基本的に部屋内照明はシーリングライト、部屋以外の廊下等はダウンライト

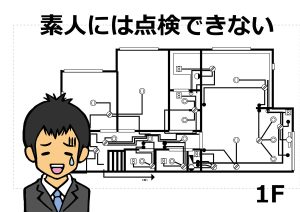

1階屋内配線図

先ずはメインの1階はこちら。

各部屋にマルチメディアコンセント1箇所と普通コンセント2~3箇所

エアコン・電子レンジ・トイレの温水便座等1000Wを超えそうな機器の使用が想定される位置には専用コンセント。

※自分が分かればいいという水準で作った配線図ですので記載漏れや矛盾点ご了承ください

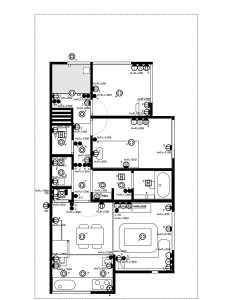

生活状態を想像してみる

家具を置いてみたりして考え落ちが無いか確認してみます。

まーとりあえずこんなモンでしょうか…

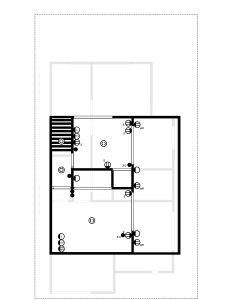

2階屋内配線図

こちらは2階。

ベランダ照明は両部屋に3路スイッチがあればスムーズかなと。

階段上の照明はダウンライト2個の予定。

階段上の照明に注意

電球交換の事を考えると照明は安全に脚立が使える位置にするか、それがダメなら天井自体が低い方がいいのですがリフォーム以前の低い天井構造に辟易していて今回階段上を吹き抜きましたので階段上は、ちょっとメンテナンス性は低くなるかも。

解決方法として

- 容易なメンテナンスを諦める(なんだそりゃ)

- (可能なら)位置で調整

- 照明自体をメンテナンスし易い機器に変更する

くらいでしょうか。

でも、階段上を吹き抜いた事に後悔はありません。

LED灯なら例え取り替えが発生しても数年単位だと思われますし、階段の踏み板と壁へ長めの脚立を立て掛ければ作業可能ではないかと考えています。

しかし、天井の構造にメンテナンス性を考慮して、もうひと思考無い知恵を絞りたいと思ってます。

何も考えずに施工するのと考えた上で施工するのは大分違いと思いますので。

電気製品の消費電力について考える

電気製品は、消費電力も低い物から高いもの、稼働中恒久的に高めな物や一時的に高くなる物やら多種多様です。

どこのコンセントで何を使うか?が重要で、キッチンでは電子レンジ・オーブン・炊飯器等高負荷な電気製品から常時起動の冷蔵庫、一時使用のミキサーやコーヒーメーカーなど多くの機器が動くことが想定されます。

あと、リビングではテレビ・クライアントPCや何らかのサーバー、ゲームなどのコンピューター機器やバッテリー充電、床暖房を導入しない場合ホットカーペットを使うかもしれません。

トイレでは温水便座、ランドリールームでは洗濯機、洗面所ではドライヤー、廊下を含む全部屋で有線の掃除機が接続される事でしょう。

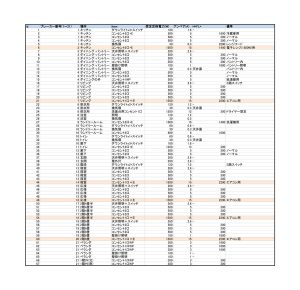

製品別消費電力目安表

生活する上で必要な電化製品を使ってもブレーカーが落ちない様、事故が起こらないよう(最重要)安全かつスムーズな構成にするため一般的に使うであろう電気製品の消費電力をざっとまとめてみました。

項目の説明は以下です。

- 定格消費電力:消費できる(される)最大の電力

- 消費電力:実際に消費する電力量

- 通常:一般的通常消費電力

- 最大:当該製品において一般的最大消費電力

- 施工上の一般的想定目安:施工上加算する参考値

※数値はあくまで一般的参考値で属人的要素も含んでいます

| 電気製品 | 定格電力(W) | 消費電力(W) | 通常(W) | 最大(W) | 施工上の一般的想定目安 (参考) | 注釈/備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| テレビ | 100~120 | 50 | 30~200 | 300 | 130 | |

| 大型テレビ | 170~220 | 130 | 50~300 | 600 | 300 | |

| パソコン | 300~1500 | 40~800 | 40~200 | 800 | 300 | 電源により様々 |

| 冷蔵庫 | 150~400 | 350~800 | 150~400 | 1000 | 1500 | 瞬間的に大きな負荷が掛かる場合がある |

| 電子レンジ | 1000~1200 | 1000~1500 | 1000~1200 | 1500 | 1000 | |

| 炊飯ジャー | 1400 | 1400 | 1200 | 1300 | 炊飯中、炊き上がるまで常に1295Wかかり続けているということはない。温度をみてオン/オフを繰り返している。 ただ同じコンセントで消費電力の大きい他の調理家電は同時に使わない方が安全。 | |

| ホットプレート | 1200~1400 | 700~1400 | 1300 | |||

| コーヒーメーカー | 1000~1500 | 450~700 | 800 | 最大1500弱もあり | ||

| エアコン | 100~2000 | 100~2000 | 1300 | |||

| 温風ファンヒーター | 600~1200 | 600~1200 | 1500 | |||

| ホットカーペット | 100~700 | 100~700 | 1200 | |||

| 電気こたつ | 300~600 | 300~600 | 600 | |||

| 掃除機 | 500~1500 | 500~1500 | 1000 | |||

| 洗濯機・洗濯乾燥機 | 400~1000 | 400~1000 | 500 | ドラム・縦型等形状で様々 | ||

| ドライヤー | 600~1500 | 600~1200 | 1200 | |||

| 温水便座 | 1000~1300 | 500~1000 | 1300 | |||

| 布団乾燥機 | 450~700 | 450~700 | ||||

| レンジフード | 30 | 30 | ||||

| 照明 | 60 | 60 | 100 | |||

| 換気扇(小型) | 20 | 20 | トイレ等 | |||

| 換気扇(中型) | 50 | 50 | ||||

| 扇風機 | 2~20 | 7~20 | 150 | 直流・交流モーターで違いあり | ||

| 電気毛布 | 40~80 | 30~100 | 50 | |||

| ゲーム機(PS/XBOX等) | 180~350 | 180~350 | 350 | |||

| オーブントースター | 1000~1300 | 1000~1500 | 1000 | 一般的:800・大き目:1000・高出力:1200 | ||

| アイロン | 1200 | 1000~1500 | スチームは消費高 | |||

| 電気ケトル | 1000~1500 | 1000~1300 | 1300 |

部屋ごとブレーカー VS 電灯は別ブレーカー

さて、子ブレーカー単位にぶら下げる機器構成についてですが

以前、冬にホットカーペットを付けたまま髪をドライヤーで乾かしていると(私ではない)ブレーカーが落ちて部屋が真っ暗になった事がありました。

これは多くの方も経験あるかと存じますが昔からよくある「あー電気使いすぎ(だからブレーカー落ちた)」というヤツです。

このような事象が発生する場合、配線はコンセントと負荷(電灯)が混在しており、場合によっては部屋単位で構成された回路かも知れません。

個人的には慣れた事象なので照明が消える事で「想定される消費電力を越えた旨の分かりやすいメッセージになる」と肯定的に捉えていました。

で、コレが普通だと思ってたら最近はそうでもないようです。

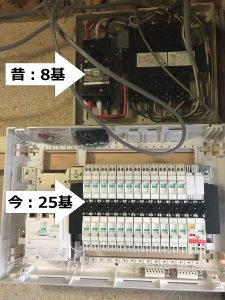

ブレーカー構成の今昔

最近のブレーカー構成は部屋単位ではなく負荷(電灯)とコンセントが分けられている場合もあるようです。

昔の分電盤はブレーカーの数が今より少なくて「部屋単位で構成するしかなかった」または「そういう設計思想」だったから…という事なのでしょうか。

やがて製品の性能が向上し、ブレーカーの数も増え、部屋単位の構成にする必要性も薄れ、より良い構成なのか売るための手段なのか、そのように電灯とコンセントを分けて配線されることもあるとの事。

コンセントと電灯の配線を別にするメリットとしては「コンセントに挿した電気製品が高い消費電力をマークしてブレーカーが落ちても部屋が暗くならない」と、ブレーカーが落ちなくても「高負荷の電気製品を使用した際に発生する電灯の一時的電力不足による点滅が発生しない」

という点でしょうか、あのチカッってなるヤツですね。

逆にいえば「電灯のみで構成された配線に異常が発生した場合複数の部屋が暗くなる」という事も言えますけどね。

電灯のみの配線を考えてみる

「電灯とコンセントを分離させた電気配線」の事例をネット上で発見しました。

まぁ、本当に配線図どおり施工されたかは定かではありませんが十分可能ですね。

動的な電力消費が想定されるコンセントが無い上限の決まったクローズドな回路になるので通常運用では何ら問題なさそう。

例えばダウンライトで100Wの電球をマージン取って15Aリミットとして配線しても15個付ける事が出来ます。

60Wでも25個、LEDならもっと沢山!!

電灯のみ配線導入案

我が家の1階で「電灯と換気扇のみの配線」を導入してみるとこんな感じでしょうか。

| 負荷種類 | 個数 | 消費電力 | 消費電力小計 |

|---|---|---|---|

| シーリングライト | 5 | 2.6A(260W) | 13A(1300W) |

| ダウンライト | 11 | 0.6A(60W) | 6.6A(660w) |

| 換気扇 | 5 | 0.3A(30W) | 1.5A(150w) |

| 合計 | 21 | – | 19.6A |

合計が19.6Aというのはブレーカー1基では余りにもギリギリなので2基に分ければ全然大丈夫ですね。

そう、理論的には・・・

「点検できる隠ぺい場所」という縛り

電工2学科試験で「点検できる隠ぺい場所」という文言がありまして、これはそのままの意味です。

電気配線布設の法律的な条件は割愛しますが基本的に屋内における配線のジョイント(結線)部分は保護して後でも点検者がアクセスできないといけないという事です。

1階ふところ天井は侵入困難

電灯や換気扇のみで構成された回路を配置しようと思えばジョイントボックスで周囲の負荷を集めながらケーブルを進めていくのが効率的だと思うのですが、そんな事するとジョイントボックスだらけになってしまいますこれはちょっとマズい。

ジョイントボックスだらけになるのも良くないですが「点検できる隠ぺい場所にジョイントを適切に集めづらい」ということの方が問題かと。

1階の天井ふところは這い廻るのが困難なのに。

集めづらいケーブルを無理して「点検できる隠ぺい場所」へ集めようとすると、無駄に長くケーブルを敷く事になってしまいます。

これもダメ。

色々やり方はあるみたい→でもしない

そうならない為、スイッチボックス内でジョイントするとか「ナイスハット」とかいうヤツを被せてダウンライトの周辺でジョイントするとか色々やり方はあるようです。

しかし初めての屋内配線ですし、プロの方法は素人の当方には生兵法と判断し控えたい(怖くて無理)と思いますので却下、以下を念頭に置いてやっていきたいと思います。

- 安全・確実な方法を選択

- メンテナンスし易い構造にする

- プロのトリッキーな方法をマネる事はしない

分電盤への機器割り振りを考える

1階天井裏への電灯(負荷)のみで構成する回路は環境的に難しい事はわかりましたのでジョイントは点検口付近に集め、基本的に子ブレーカー1基対する配線は部屋単位で構成していく事にしました。

そのため身近にあるブレーカーの割り当て方を見てみたいと思います。

戸建てではなくマンションですが参考になるかもしれません。

物件例A:2LDK 100㎡のマンションの分電盤構成

先ず、こちらは築年月(推定)10~15年の広さ約100㎡のマンションのブレーカーに貼られたラベルを表に書き起こしたものです。

間取りは2LDK、各部屋の広さが10畳程あり、LDKに至っては20畳以上あった広めのマンションです。

ちなみに物件の感想は以下です。

- 全体的にやや豪華め

- デカい掃き出し窓、面積の広さを活かした比較的豪華な装備付きのキッチンやTVやサウナ付き浴室

- 反面、広い故に冷暖房が効きにくく電気代が高かった

- 壁の防音性は悪目

- 窓から見える景色は最高

| No | 表示名 | 概要/属性 |

|---|---|---|

| 1 | サニタリー・玄関 | 部屋 電灯・コンセント |

| 2 | リビングダイニング | 部屋 電灯・コンセント |

| 3 | 洋室1・2 | 部屋 電灯・コンセント |

| 4 | キッチン | 電灯・コンセント |

| 5 | コンセント・電子レンジ用・冷蔵庫 | コンセント |

| 6 | ウォシュレット用コンセント | 専用コンセント |

| 7 | リビングエアコン | 専用コンセント |

| 8 | 食器洗浄機 | 専用コンセント |

| 9 | 洗濯乾燥機用コンセント | 専用コンセント |

| 10 | 洋室1エアコン | 専用コンセント |

| 11 | 洋室2エアコン | 専用コンセント |

| 12 | 予備 | – |

| 13 | 予備 | – |

| 14 | 予備 | – |

| 15 | 予備 | – |

基本的に部屋単位、高負荷想定のコンセントは専用とスタンダードな構成だという印象です。

子ブレーカーは11基使用され4基予備にされています。

事情は存じませんが子ブレーカーが4基余っているのに全く別の部屋である広めの洋室1・2を統合している点は愛を感じません。

物件例B:3LDK 60㎡のマンションの分電盤構成

こちらは築10年程、上記より狭い約60㎡のマンションの分電盤に貼られたラベルです。

3LDKではあるものの、その内1部屋は(よくある)LDKと隣接している収納式簡易間仕切りタイプで事実上の2LDKです。

特徴としては

- コンパクトにまとめられた住まい

- 気密性が高め、面積は上記より狭い

- その分冷暖房の効きはいい

- リビングのエアコンは200V

- 壁の防音性は並

| No | 表示名 | 概要/属性 |

|---|---|---|

| 1 | 玄関・廊下・トイレ・キッチン 電灯 コンセント | 部屋 電灯・コンセント |

| 2 | 洋室1・2 電灯コンセント | 部屋 電灯・コンセント |

| 3 | 洋室3・洗面・浴室 電灯 コンセント | 部屋 電灯・コンセント |

| 4 | リビング・ダイニング 電灯 コンセント | 部屋 電灯・コンセント |

| 5 | 給湯器 冷蔵庫 キッチンカウンター コンセント | コンセント |

| 6 | 洗濯機用コンセント 浴室乾燥機 | コンセント |

| 7 | ウォシュレット用コンセント | 専用コンセント |

| 8 | 洋室1エアコン | 専用コンセント |

| 9 | 洋室2エアコン | 専用コンセント |

| 10 | 洋室3エアコン | 専用コンセント |

| 11 | 電子レンジ用コンセント | 専用コンセント |

| 12 | リビング・ダイニングエアコン用コンセント | 専用コンセント |

| 13 | マルチメディア用コンセント | 不明 |

| 14 | 予備 | 予備 |

子ブレーカーは13基使用され1基予備、およそ2部屋をまとめて電灯・コンセントは混合。

なお、洋室1・2が統合されている点が同じでした、何だ?流行ってんのか?テンプレか?

物件Aより複数の部屋をまとめられている印象はあるが面積の違いはあれど大きく変わらない印象。

分電盤機器割り振り例まとめ

比較対象が2件しかありませんがまとめると

共通点

- 2部屋で子ブレーカー1基使用し、電灯・コンセントを構成

- 専用コンセントは共に子ブレーカー6基

- キッチンには子ブレーカー2基

相違点

違いは床面積当たりの子ブレーカー数を求めると物件AとBは倍の差があることでしょうか。

| 物件 | 広さ(㎡) | 子ブレーカー数 | 子ブレーカー1個当たりの㎡数 |

|---|---|---|---|

| 物件A | 100 | 11 | 9 |

| 物件B | 60 | 13 | 4.6 |

しかし、面積が重要な判断基準ではなさそうです。

総評

基本的にはブレーカーは部屋ごとで区切っている傾向にあるが、廊下や浴室などは複数まとめられている。

我が家の1階床面積が52㎡なので物件Bの構成が参考になる?かも。

子ブレーカーへ必要機器を割り当ててみる

ペーパー電工が無策で屋内配線へ挑むのは無謀過ぎなので、先ず作った図面の機器数へ想定される使用電力を割り振ってみます。

子ブレーカー数:21/25 で割り当て

20Aの子ブレーカー25基中4基は不測の事態や将来の拡張用に残して21基の使用で考えました。

※1基はニュートラル線ありの単相3線200V専用

※あくまで概算です

シーリングライトは1箇所につき2.6A(260W)、ダウンライトは1つにつき0.6A(60W)計算、専用以外のコンセントは1か所5A(500W)消費として20Aを超えないようにして各子ブレーカーへ割り当ててみました。

イケそうです。

なお、この構成で電気をフルで使うと以下のように20Aは超えませんが一部17~18Aになる箇所があります。

しかし、各機器の消費電力は余裕をもって計上している(筈な)ので設計上の偏りはあまり無く

頻繁にブレーカーが落ちたりはせず(追って検証は必要ですが)現段階では大丈夫かなと判断しています。

まぁこれは単純計算で出した結果で、そもそも一度に使える電力は契約アンペアは決まっていますし何処で何に使うかなので成果は「イケる事が分かった」という事でしょうか。

これで屋内配線スタートしてみる

全機器をフルで割り当てて見て機器数に対して子ブレーカー数は足りている事がわかりました。

しかし、厳密な割り当を行っても机上の空論気味になり自分の首を絞めそうなので上記構成を踏まえた上で(多分途中変更必須ですが)以下のように少し条件を曖昧にして始めたいと思います。

| No | 表示名 | 概要/属性 |

|---|---|---|

| 1 | リビング | 電灯・コンセント |

| 2 | ダイニング | 電灯・コンセント |

| 3 | キッチン | 電灯・コンセント |

| 4 | 洋室1 | 電灯・コンセント |

| 5 | 洋室2 | 電灯・コンセント |

| 6 | 電子レンジ用・冷蔵庫 コンセント | 専用コンセント |

| 7 | リビング エアコン(200V) | 専用コンセント |

| 8 | 洋室1 エアコン | 専用コンセント |

| 9 | 洋室2 エアコン | 専用コンセント |

| 10 | トイレ ウォシュレット用 コンセント | 専用コンセント |

| 11 | ランドリー 洗濯乾燥機用 コンセント | 専用コンセント |

| 8 | 脱衣所洗面台 コンセント | 専用コンセント |

| 9 | 洋室3 エアコン(2階) | 専用コンセント |

| 10 | 洋室4 エアコン(2階) | 専用コンセント |

| 11 | 廊下・玄関・屋外・脱衣所・浴室・トイレ・ランドリー | 電灯・換気扇 |

| 12 | 廊下・ランドリー コンセント(5) | コンセント |

| 13 | パントリー・給湯器・屋外コンセント | 電灯・コンセント |

| 14 | 階段・他 | 電灯・コンセント |

| 15 | 洋室3(2階) | 電灯・コンセント |

| 16 | 洋室4(2階) | 電灯・コンセント |

次回、実作業に入ります。