築50年の一戸建てをDIYでリフォーム中です。

以前大工さん直伝の根太床工法で寝室の床を造作しました。

同じ方法で隣接の玄関・廊下も施工しようと解体したところ数多くの問題が噴出し、基礎割れ・接合不良・経年劣化・場当たり的な工事等が露わになり今後解決に苦慮することになりました。

現状

廊下は1988年のリフォームで床はフローリングになっており状態は他と比べて良い方ですが玄関は傾いているようです。

リビングから見た廊下です。

2階から見た階段です。

玄関です。

ここで床を剥がすのか剥がさないかの分岐点です。

出てきた問題点を列挙してみます。

床:傾いている

上述のとおり床は前後左右傾いています。

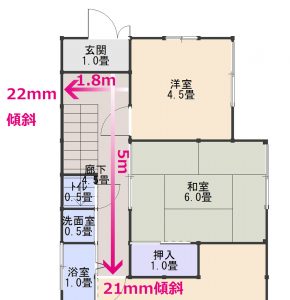

玄関幅(約1800mm)で22mmの傾き、玄関框から廊下終端(約5000mm)で21mmの傾きが確認できました。

※但し幅は床面ではなく框下で測ってしまっているので実際は違うかもしれません。

階段の傾斜が最大8mm/1000mmなのでこの周辺かも知れません。

床の傾斜:やや難あり

床の傾斜について国土交通省の基準では「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性」として表記されている事項で趣旨が若干違いますがこれが業界の指針なようです。

大雑把にまとめますと

| 種別 | 傾き寸法(mm) | 傾き角度(°) |

| 新築 | 3/1000以内 | 0.17以内 |

| 中古 | 6/1000以内 | 0.34以内 |

新築戸建は1mにつき3mmまで、中古戸建では1mにつき6mmまでなら傾きは許容範囲内であるということです。

身をもって体験した訳ではなく真偽のほどは定かではないですが一般的には「傾いた家で生活していると体を悪くする」というようです。

そう言われると平坦な床に立っていると安定した気持ちにならなくもないです。

健康への影響とをまとめると

| 傾き寸法(mm) | 傾き角度(°) | 国交省基準 | 健康被害 | |

| 玄関幅の傾き | 12/1000 | 0.42 | 問題あり | 「不同沈下を意識する」~「傾斜に対して強い意識、苦情の多発」 |

| 廊下終端の傾き | 4.2/1000 | 0.14 | 問題なし | 問題なし |

住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/2000/26aa0995/26aa0995.html

建物の傾きによる健康障害|復旧・復興支援WG「液状化被害の基礎知識」

http://news-sv.aij.or.jp/shien/s2/ekijouka/health/index.html

廊下終端での傾きは「問題なし」に該当しますが、玄関幅についての傾きは「問題あり」との結果となりました。

但し、玄関という場所の特性上、長期滞在をする場所ではない事と2m弱の範囲である事を考慮すると重大な影響はないと判断できます。

断熱材:なし

今回リフォームした寝室の床には断熱材を入れましたが、廊下はリフォームしていないので当然入っていません。

業者の方曰く

廊下をリフォームして断熱材を入れる行為はやった方がいいのは当然ですが

工事に対してリターンが少ないです。

面倒なので止めておいた方がいいですよ・・・

つまり廊下はそもそも冷たいもので折角リフォームしても「費用対効果が低い」という事のようです。

この家の廊下は裸足では冬季少し冷たかったと思います。

ここは私個人が考える「住みやすい家」のコンセプトでは少しでも温かい床の方がいいと思います。

床の強度:軟

リフォームした寝室の床を歩いた時「床の安定感」の違いを顕著に感じました。

新しい床はしっかりしていてたわみがなく、古い方の床はフワフワして安定感に欠けます。

30数年経った床と作りたての床を比べるとかなり違います。

結論:床を貼り直す

現状は「床はやや傾き、少し寒い、踏み心地の安定感にやや欠ける」。

というような状態です。

劣悪ではありませんが面積も少ないので大工さん直伝の「根太床工法」でサッと床を貼り直す事にします。

廊下の床解体

床を剥がして行きます、フローリングは1枚貼りでした。

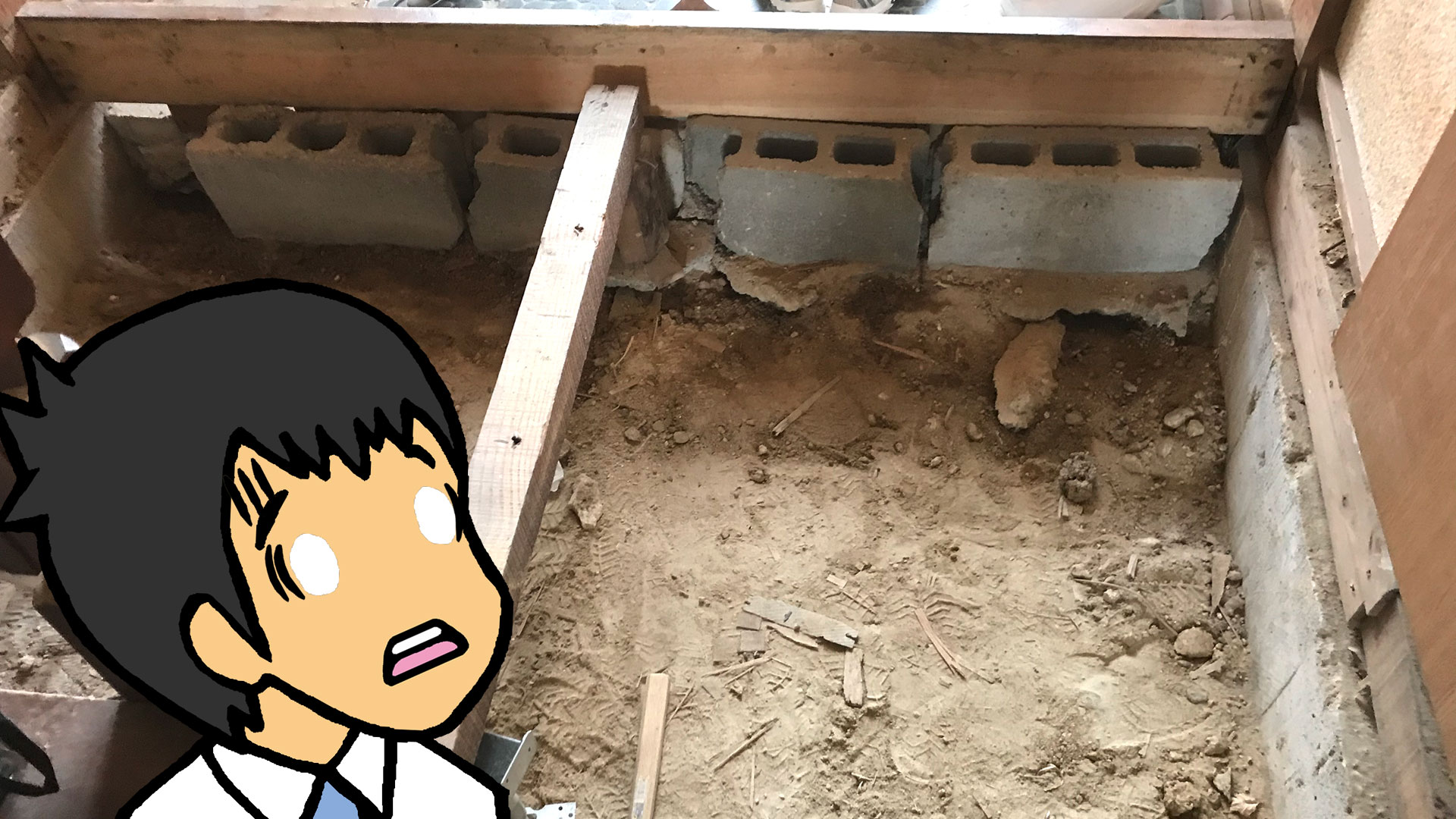

バリバリと床を剥がしていくと思っていた以上に酷い工事跡が露わになりました。

ざっと列挙していきます。

汚い束

先ず目につく楔(クサビ)レベル(高さ)を調整するには効果的な方法なのかもしれませんが楔など使わずに作って欲しかった。

因みにクサビは既に緩んでいて効いていませんでした。

経年からなのか束自体も非常に汚いし受けているブロックもちゃんと転圧できているか疑問です。

形状も安定性に欠け汚い間に詰まった汚いセメントと出っ張った釘が施工者のやる気のなさを感じます。

框はブロックに引っ掛けているだけ

数ミリのブロックに框材の端を2~3箇所引っ掛けて持たすというトリッキーな方法で框は設置されておりました。

縦にも横にもガタガタのブロックに水平になる箇所を見つけて框材を引っ掛けたと思われます。

これが職人技!?

左右には釘が打たれているものの、ちょっとびっくりです。

基礎が割れていた

まさか基礎が割れているとは・・・

土台が継がれている箇所の基礎が割れています。

しかも、継手の短いの入ってます。

設計士さんに聞いた通り、「一番弱い所が割れる」というセオリー通りでした。

納得です。

施工状態にがっかり

うなだれました。

コレやっつけ仕事では?

家の顔ともいえる玄関の内部がこのような造り方をされていた事はがっかりでした。

「見えない場所はどうなっていてもよい」という事でしょうか?

でも逆に、これでも持つという事には感心はしました。

基礎高も今の戸建てに比べて低く、床下に入るのは困難で建築が完了すると施主に見られる事もあまりなかったのではないかと思います。

このような作り方を見てしまった当方は建物全体の造り込みに不信感を抱く事になりました。

どうやらパンドラの箱を開けてしまったようだ

「床を貼り替えるだけ」と思って解体したのに沢山の問題点が出てきてしまいました。

非常に甘い目論見だったと大いに反省ですが床の解体自体は後悔はしてません。

寧ろ良かったと思います。

以下、問題点を整理します。

框の内部が酷い

22mm傾斜している玄関框は一部のブロックに引っ掛けて持たせていたという事実。

そして中身は廃材置き場かと思うほどの汚い造りでした。

ブロックを含めて玄関框全体を撤去、やり替えます。

基礎が割れている

当初は知識不足から重要視していませんでしたが専門家に重要さを説かれ基礎補強を決意。

通気口がおかしい

通気口に謎の塊が置いてあります。

ちゃんと通気口を造り直します。

大引きが頼りない+足りない

この古い大引きは70mm x 70mmと細くおまけに寸足らずで框材と直接繋がっておらず、端材と釘で辛うじて繋がっていました。

※端材を撤去した後の写真です。

また、1988年のリフォームでは取り替えず45mm角の材料を抱かせて無理やり高さ調整して使われていました。傷んでいるし弱いし汚いので取り替えます。

階段の親柱が傷んでいる

大引きに引っ掛けて土に直接挿してありました。根元が経年で朽ちて来ていているので取り替えます。

やっちまったなと・・・

もう、やるしかないと腹をくくりました。