築50年の我が家をDIYでリフォーム中です。

傾いた柱を潜り抜けなるべく壁を吹かさずに廊下を作ろうと考えています。

今回の場所について

廊下に沿って家を縦に割った図です。

今回の施工場所はここになります。

この面は全体の通りが出ていますのでセクション別に分けて順次廊下の下地を作っていっています。

今回下地を組む場所には土壁が残っています。

裏の部屋内には壁ができてしまっている事から撤去せず残したまま下地を組みます。

施工範囲

今回は脱衣所と寝室の柱を結ぶ線上に下地を組んでいきたいと思います。

脱衣所の柱

一方はこの柱というか角です。

脱衣所の入り口になるここの柱は2方向に傾いており27mmx105mmの材料で傾きを修正済です。

寝室の柱

もう一方はこの寝室の柱です。

この部屋内の天井と壁はクロスまで貼ってありますが廊下との間は下地のまま残してあります。

寝室側の柱にパッキンを差し込んで垂直を立てていきます。

303mmピッチでパッキンを入れて完了。

既にプロが半分施工してくれているので楽々でした。

上下に木のランナーを付ける

下を走る下地、軽天ではランナーっていいますが木工では何ていうんでしょうか

分からないのでここではランナーと呼称します。

水糸に沿ってランナーを入れます。

幅を測って切断

水糸に合わせて斜めに加工します。

柱を削ったり色々頑張ったので柱からのマージンは15mm程度で収まりました。

何もしないと25mmは必要だったのが随分減りました。

これで廊下の幅は頑張れば仕上がりで760mm程は確保出来そうです。

上にも同じ通りでランナー付けて

303mm間隔で間柱を立てます。

既存のランナーと新規のランナーで段差がありますので段差の加工

をしています。

土壁を掘る

間柱の一部を土壁に沈めないといけないので土壁を掘ります。

立てた間柱をマジックでなぞって土壁を掘る位置に墨をつけてカッターで切ります。

そして間柱が廊下の面と合うまで掘ります。

間柱フィッティングOK

一旦外してこれ以上崩れないように土壁の押さえ材を塗布しておきます。

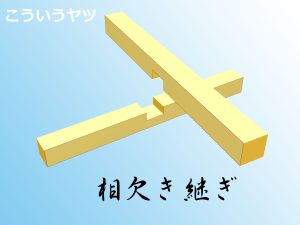

相欠き継ぎというのをやってみる

今までは壁下地は(「イモ」って言うんだと思いますが)仕口がない切ったままを繋げる方法を採っていました。

こんな感じです。

斜めにビスを打って留めていました。

ですが、今回は2本の角材同士を同じだけ切り欠いてはめる「相欠き継ぎ」という組み方をやってみたいと思います。

メリットとして釘やビスが少なくていい事とそれなのに強度が出るということな様です。

何でも経験なのでやってみます。

27mm x 40mm のLVLを使用します。

予め測っておいた位置に幅40mmの墨を付けて

半分づつ切り欠いていきます。

27÷2は13.5mmですが切り過ぎては元も子もないので13mmで切り込みを入れて0.5mmは削るようにしてみます。

立ててみました。

横の下地を加工する

傾いた柱を越える形の下地を加工していきます。

5mm以上厚みが取れるところは柱を越える下地です。

未だ何処かちゃんと入らない箇所があるようです。

土壁を横にも掘る

組んだ下地をマジックでなぞって土壁に墨をつけます。

下地を外すと墨がついているので

その通りにカッターで切り込みを入れて掘っていきます。

深さは勘です。

土壁に下地を沈める溝が掘れました。

組んだ下地に面が出るように仕上げる

何かそれらしくタイトル書いてますが要するに未だ加工が雑なのでちゃんと入らない

だから削る!!

です。

初めてやって思ったより綺麗に削らないとボコボコすると分かりました。

両方をちゃんと削って合わせないと面が出ないですね。

もっと楽に合うと思っていましたが本当にちゃんと寸法があってないと合わないってわかりました。

文字にすると当然っぽいんですが最初はそこまでだとは思ってなかったです。

一応面が出たと思います。

フィッティング

再び組み直します。

横から見るとこんな感じです。

下地っぽいです。

垂直もOKなようです。

で、一旦外して

土壁押さえ剤塗布

めんどくさいな・・・・

相欠き継ぎ下地を留め付ける

最後にもうちょっと綺麗にしておきました。

組み上げて

経験上あまり効果なかったんですが

クランプと材料を下地に挟んで少しでも直線が出るように・・・一応しておきます。

割れないように下穴を空けて

細ビス45mmを打っていきます。

ちなみにずっと要らないだろうって思っていた超ロングビット買いました。

こんな長いのどこに使うの?って思ってたんですが使ったらめっちゃくちゃ便利でした。

障害物で届かない場合はもちろんですが、ほぼ真横にビスが打てるって超便利!!早く買えばよかった。

正面もビスを打ってみる

ネットでここへ打ってる画像をあまり確認できませんでした。

画像が荒いのもありますが遠目で殆どビスがあるかどうか分からないっていうのが多かったです。

ちょっと正しいのか分かりませんが打ってみます。

下穴空けて

ビス頭を入れる部分を削って

こんな感じです。

で、ビスを打つ

傾いた柱を越える下地

傾いた柱の川を橋を架けるように垂直な間柱へと掛けていきます。

薄いのは木工用ボンドを塗って

タッカーで留めます。

ボンドで留めた部分はクランプで固定して養生しておきます。

完成

今で廊下の壁はこれだけ出来ました。