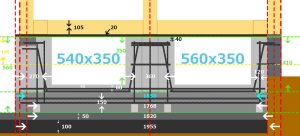

間取り変更に伴い壁と扉ができる箇所には基礎があった方がいいだろうということで基礎を作ります。

また、既存基礎でブロックを使用している部分があり強度に不安がありましたので変更できる範囲で鉄筋コンクリート造に置換していきたいと思います。

ブロック基礎を抜く

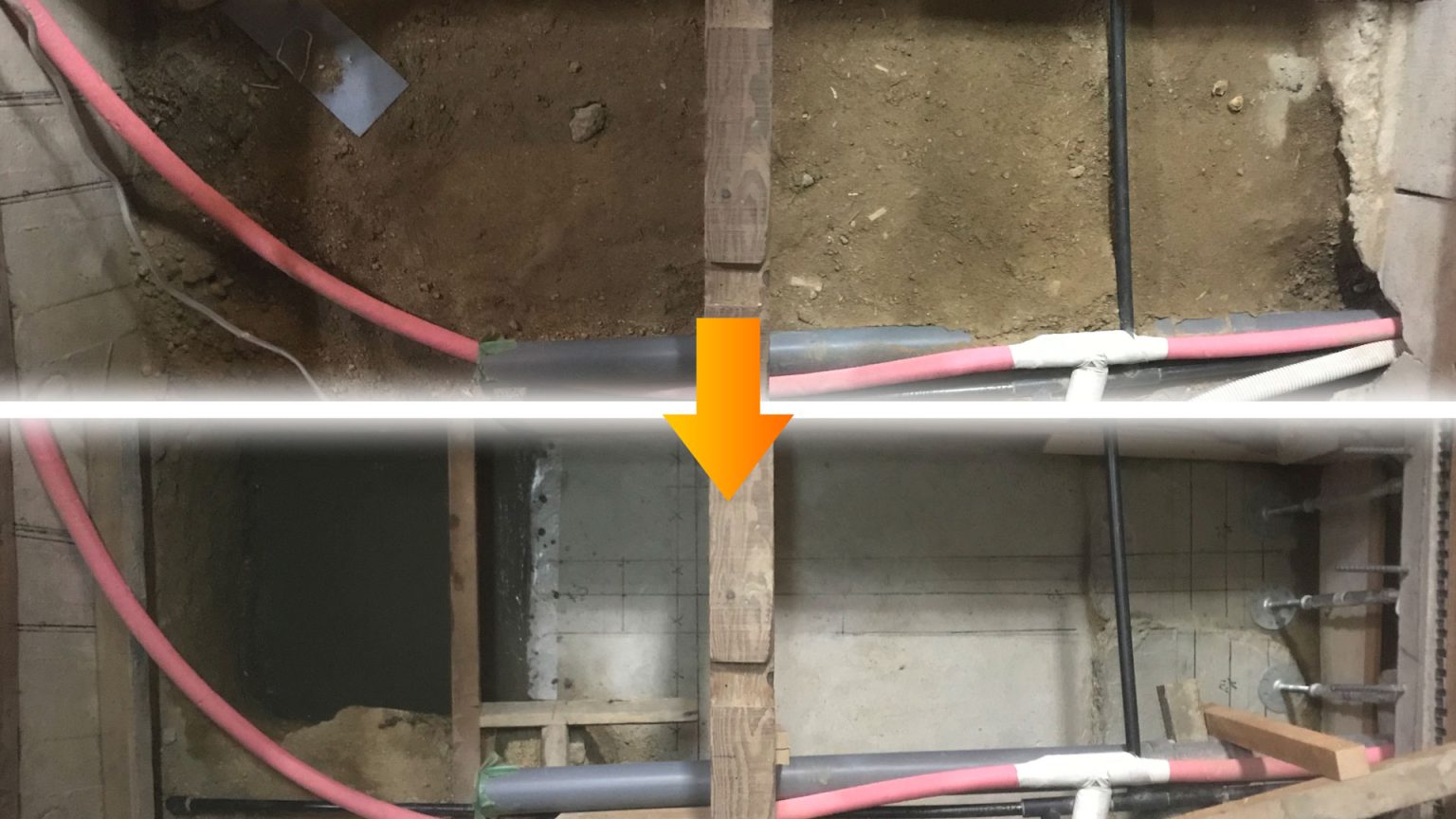

とにかく絶対にやってはいけないのが「先に基礎を抜いて荷重を解放してしまう事」です。

そのため必ず建物を支持しながら新しい支持を挿入していかないとなりません。

失敗すると最悪家が傾くということを肝に命じて荷重を変えず少しずつブロック基礎を慎重に抜いていきます。

ユニットバスの配管が既に通ってしまっているので管の勾配を変えたり割ったりしないように現状を維持しながら周りを無くしていきます。

また、土台との隙間がある場所には座金等を叩き込んでレベルを維持させながら進んでいきます。

レーザーでレベルを確認しながら慎重にブロック基礎を少しずつ抜いていきます。

抜いた箇所に隙間できる場合は事前に座金を叩き込んで動かないようにしておきます。

幸い傾くことはありませんでした。

が・・・怖い怖い・・・

捨てコン打設【1回目】

一度に全面を掘って捨てコンを打設するのは非常にリスキーなので安全に支える事ができてから順に捨てコンを打ちつつ進んでいく事にします。

穴が掘れました。

既存土台は新しい高さよりやや低いので

穴から土台まで690mmです。

砕石投入です。

転圧して砕石の厚さ100mmです。

最初の捨てコン打設しました。

コンクリート板自作

捨てコンが硬化後、以前加工に失敗したホームセンターで買った二次加工製品であるコンクリート平板を敷いて鋼製束を立ててみましたが全てを支持するには短く2枚並べて使ってもいいのですが間が不安です。

全面をサポートするには750mmは必要で、時間がかかりますが再度自作する事にしました。

あー面倒臭い・・・

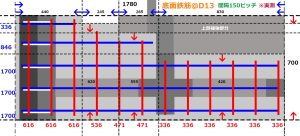

作成するコンクリート板の仕様は以下のようになります。

| 数値(mm) | |

| 長さ | 750 |

| 奥行 | 120 |

| 厚み | 70 |

| 鉄筋径 | 10 |

| 鉄筋ピッチ | 150 |

型枠作成

コンクリート板の型枠です

鉄筋を通しました。

厚みは約70mm

下が仕上がりでは上になります。

かぶり厚は約40mm

コンクリート流し込み

コンクリートを流し込みました。

立っている棒はホールダウン金物を付けようと開けた穴です。

仮設の柱

大工さんに立ててもらった柱の下にあるブロック基礎を鉄筋コンクリート基礎へ置き換えます。

一旦下が空洞になってしまうので仕上がり後不要になる部分で上の荷重を支持しておきます。

先ず近くを5tボトルジャッキ(ダルマジャッキ)で僅かに持ち上げます。

45mm厚の廃材を2枚重ねて一体化させ90mm角にした仮の柱を入れジャッキを開放します。

これで一時的ですが不可分散ができたかな?

横から見るとこうなってます。

自作のコンクリート板が出来上がるまでこの加工に失敗した平板にも支えておいてもらいます。

捨てコン打設【2回目】

配管維持用部材を紐から木材に変更しつつ更に捨てコンを打っていきました。

既に通っている配管を胴縁で浮かせておきます。

2回目捨てコン打設です。

ここにも鋼製束が立ちます。

段差が出来てしまいましたが捨てコンなので問題ナシ。

コンクリート板

W:750mm x D:120mm x H:70mm 鉄筋150ピッチの専用のコンクリート板が出来上がりました。

作成から7日目で脱型しました。

場所に合わせた自作ですので適合性は抜群です。

基礎上面になる面です。

この上に基礎パッキンが乗ります。

下になる面をディスクグラインダーで荒らしておきました。

これで打ち継ぎボンドも乗りやすいかな。

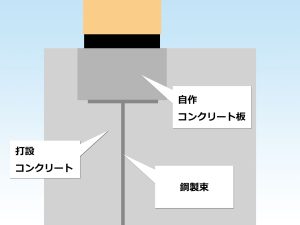

コンクリート板 仮付

上下の状態を確認しつつ自作のコンクリート板に基礎パッキンを乗せ既存土台へ鋼製束で突っ張ります。

モンキーレンチで締めてみます。

補強土台が入る横は鉄筋は張り出しています。

鋼製束で支持できています。

本工法について

既存土台を鋼製束と自作コンクリート板で支持し基礎を打つ当該工法ですが

名前は知りませんし無いかもしれません。ネットで1度だけ拝見した内容に着想を得て(既にページは見つかりません)自ら考案した方法です。

ここでは仮に「基礎平板置換法」と命名しておきます。

最適な仕様はこうではないか?

コンクリート板は下図のように下からあばら筋を伸ばすのが最適ではないかと思うんですね。

でも

- 高さが合わなかったら致命的

- 鉄筋のピッチが狂っていたら全体に影響する

- 鉄筋を下手に動かして板が割れる可能性がある

以上の点から横方向のみ鉄筋を突出させ縦方向は断念しました。

ネット情報では

他にも似たような方法で既存土台に新しい基礎を打つ情報を後程拝見はしましたが鋼製束で土台を支持し周りにコンクリートを打設するものでした。

また情報の数でいうと束などで支持せず直接コンクリートを打つものがほとんどで、中には土台との接地面は最後に無収縮モルタルを打つというのが丁寧な工事として存在しました。しかし自作板で支持させ打設する施工例は当方では見つける事はできませんでした。

つまり「それで問題ない」という事だと思います。

でもそれはプロの仕事で、もし素人がマネしようとして

という事です。

基礎パッキンを巻き込んで打設すると結構汚くなりますし、穴が開いているので底面に密着させずらいです。

この工法のメリットと思われる内容は既存土台を「綺麗な面で確実に支える事ができる」

事だと考えています。

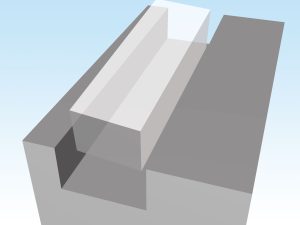

また、この工法を採用するにあたってイメージとして「基礎上に作った四角いマスにコンクリートを流し込む逆廻し」であり自然であるという考えです。

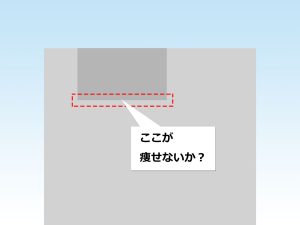

コンクリート痩せへの懸念

上述したように順序が逆ですので重力に逆らっています。

コンクリートの一特性として「硬化後僅かに痩せる」という現象が気になりました。

鋼製束で支持しているので致命的な空洞にはなりませんが痩せた分だけ空洞化するのか?という事が疑問です。

密着すれば空洞はできない?

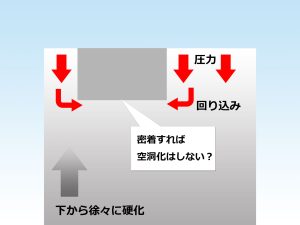

板の底面より上にある流動状態のコンクリートが圧力となり水槽に水が溜まるように板の底面に回り込み密着すると発生しないまたは問題ない程度なのでは?と考えました。

但し以下の点に十分注意しなければならないと思います。

- 打ち継ぎボンドを塗布

- なるべく水の少ないコンクリートを使う

- コンクリートバイブレーターを適正に掛け空洞を解消

- 下層がある程度固まってから上層に流していく

- コンクリート板に接する段階で打設面が正しい高さに達したか目視にて確認する

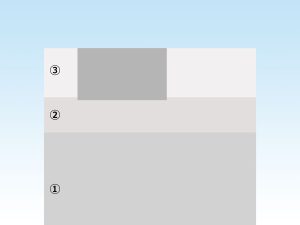

階層別打設順序

大雑把にいえばこんな感じです

結論

もし、痩せていても軽微、通常の打設でも起こりえる空洞と変わらない。

ネットで拝見したような土台に鋼製束で直接支持して打設する方法とリスクは何ら変わりないと考えます。よって強度においてのマイナス面は無いものという判断です。

また、本工法を数名の職人さんに説明したところ異論はありませんでしたのでセオリーは無視していない工事だと証明?されました?

捨てコン打設【3回目】

ここで想定される範囲の捨てコン終了でしたが。

捨てコン打設【4回目】

結局4回も捨てコンを打ってしまいました。

やはり隣の基礎に連結します。

当初の予定よりまた拡張してしまいました。

計画変更です。

開口部について

考え方として縦三列平行に延びる基礎を横で結び、開口部を設ける。

また、打設する基礎のフーチングは全て連結させ強度を高める。

とう設計でいきます。