廊下とダイニングキッチンの間にあるブロック基礎が脆弱でしたので間取り変更に伴い壁も出来るので新規で基礎を打つ事にしました。

周辺の既存基礎へケミカルアンカーで繋げて鉄筋を組んでいきます。

中には既存のブロック基礎を自作の鉄筋入りコンクリート平板を作って新規基礎へ置換する場所もあります。

鉄筋を配筋する

鋼製束を4本取付しつつ150ピッチで配筋していきます。

既存配管の貫通はスリーブで対応します、直接通せない箇所は管を縦に割って通しました。

鋼製束の上下接地面へコンクリートボンドを塗布

あばら筋は鋼製束に添えて立てていきました。なおホールダウン金物はやめました。

150ピッチで配筋していきます。

ケミカルアンカー(あと施工アンカー)

既存基礎へ規定サイズの穴を空けていきます。

主筋はD13なのでPG13、あばら筋はD10なのでPG10で対応します。

既存基礎ですが後ろは新規で補強基礎がありますのでドリルが貫通する心配なし

何度も書き直した墨が汚いです。

既存基礎と連結させ安定させます。

既存基礎のフーチング厚はおよそ60mm程です。

これは新規で打った補強基礎です。

結局連結させる事になるとは・・・

自分なりのケミカルアンカー施工方法

プロはどうするか知りませんが、当方は周辺の鉄筋を組んでからケミカルアンカーを打つことにしています。

打ってからは即座に周りと結束して動かないようにします。

水平チェック

そんなに気にする事ではないとは思いますが一応チェックします。

水平は悪くはなさそうです。

考え落ちに気が付く

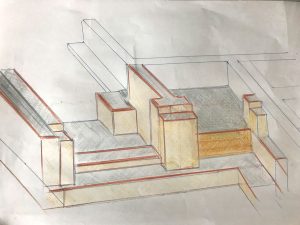

再度確認のため模型を作って構造を確認したところ大変な考え落ちに気付きました。

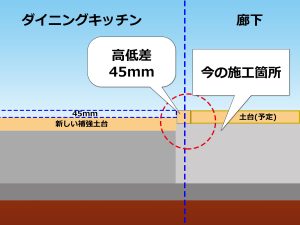

段差を考慮していなかった

経年の沈下による既存土台の高低差が有りこの高低差を吸収するためリビングの基礎補強で高さを45mm変えています。

「そんな高低差付けないで基礎打てばいいじゃん」と思われそうですが、基礎補強と添え土台をして補強もしたいので45mmの段差が出来てしまうのです。

これは自体は想定内なのですが

高い箇所から低い箇所へ大引きを掛けると高い場所のジョイント面積が減ってしまい

このままいくと添え木対応せざるを得なくなりそうです。

このように小手先で対応すると

- 強度が低い

- 座りが悪い

と想定されます。

あと無理をするとどこかで歪みが出来き、歪みの解消にまた歪ませるという悪循環に陥りたくないのでここで断ち切っておきたいと思います。

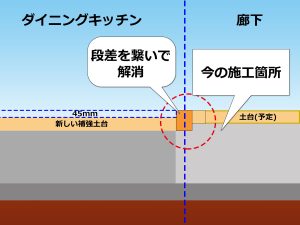

また設計変更

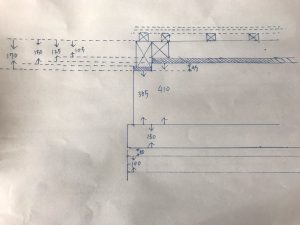

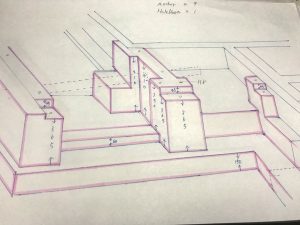

大引きに対して直交方向の基礎に段差を設け、150mm角と105mm角の2本を抱かせボルトで連結し高さを合わせる事にします。

これで大引きも安心。

画像で作るのが面倒だったので以下は手書きの雑な図面ですがこうなります。

周りとできるだけ連結しつつ既存基礎も補強し、面でも支える構造です。

これがどのくらいいいのか分からない所はありますが単純な1本基礎より強いのは明白だと思います。

また、包括的にはこのような補強をすると局所で基礎の強度が上がる事になり周辺の基礎への負担が変化する事は否めませんが元々が現在の水準より弱い基礎であり局所的に強くなる事へのマイナス面は僅かであるとの判断です。

これを解決するには基礎全体を一気に補強するしか方法はないと思います。