築50年の我が家をDIYリフォーム中です。

今回は初めてコンクリートを使ってみたいと思います。

この先コンクリートを使う事があるはずなのでコンクリートは一体どのようなものなのかということを

使って理解しておこうと考え今回小規模で対応できる本件をやってみる事にしました。

建築士の方に受けた指摘

以前プロにお願いして耐震補強をしてもらう過程で床の作り方を教わりました。

その際建築士の方にこう言われました

そこの通気口は内より外の方がGLのが高いので

雨水が侵入する恐れがあります。

何とかした方がいいですね

ちなみにGLとはGround Level(グランドレベル)の略で地面の高さのこという言います。

指摘を受けた通気口の位置はここです。

当該部屋は未だ根太までなので解決の余地がある事とコンクリートというものを触ったことがないので慣れるにはよい機会だと考えこの問題を対処してみる事にします。

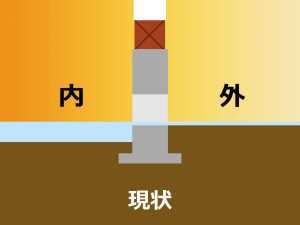

現状

現状は外のGLのが高く室内側が低く

↓こうなるとマズいと建築士の方は仰っておられます。

土をどけると

土を除去すると直ぐにモルタルが打ってありました。

おそらく1988年のリフォームのときGLが高くなってモルタルを打って土の侵入を防いだのだと思われます。

このモルタルはGLの面までで土の侵入を防ぐ役目しかなく部屋内への防水には寄与しない事は明白です。

モルタルと格子は剥離していますので脱着可能です。

打ってあったモルタルは掘削中に触ったらポロッとあっけなく取れました。

基礎と全く密着していませんでした。

格子の底部まで掘ってみます。

格子が脱着できました。

防水計画

記憶が定かではないのですが仰っていたのは開口部から水を侵入させないためには通常GLから最低40mmできれば60mm以上必要だということでした。

測ってみたところ60mm確保すると通気口の7~8割を塞いでしまう事になるので通気とのバランスを考慮して最低限の40mmでいきたいと思います。

格子を塞ぐ

格子は何かあっても最悪脱着可能にしておきたかったので先ず格子の一部をエポキシ系モルタル補修材で塞ぎました。

硬化するまで暫く置いておきます。

基礎の表面を削る

塗装でも下地が大事コンクリート同士を接着する場合も同じだと考え

表面をディスクグラインダーで削り綺麗なコンクリートを露出させました。

てか、基礎割れてるし・・・

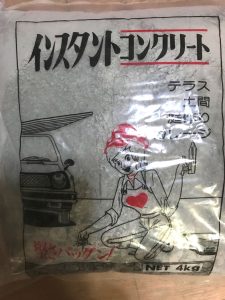

初めてコンクリートを購入

コンクリートの配合もイマイチわからないし量が少量ですので今回は既に材料が混っているモノを購入しました。

確かはじめに購入したのは4袋だったと思います。

1袋4kg / \500 くらいだったと思います。

型枠っぽいモノを作る

コンクリートは流動体だということはもちろん知っていますので水を堰き止めるのに必要な形を形成するための型枠を廃材で作ってみました。

プライマーを塗る

先ず古いコンクリートと新しいコンクリートを密着させるためプライマーを塗布します。

コールドジョイントというようです。

これはKモルタルというエポキシ系のモルタル補修材のユニエポという1液プライマーです。

モルタル補修用のプライマーにつき同一特性と判断して流用します。

基礎の割れた部分も巻き込んで打設しますので少しは補修にもなるかな?

周辺を湿らせる

コンクリートを打つ場合水が不足すると効果不良を起こすという事でした。

知り合いの職人さんの話でもネット上でもコンクリートを打つ場合は散水は必須だという事で打設面に霧吹きで散水します。

コンクリートを練る

インスタントコンクリートに明記されている水量を入れて混ぜていきます。

コンクリートを流し込む

ドロドロ~と流し込みました。

といってもあまりスムーズには流れず、手ですくっては入れすくっては入れの繰り返しでした。

ちなみにインスタントコンクリート4kg x 4袋 (16kg)では足らず慌ててホームセンターへ買いに走りました。

室内から流したコンクリートで通気口が倒れないようにブロックで押えておきます。

打設から1週間

コンクリートの養生期間はおよそ1週間ということで1週間経ちましたので型枠を取り外したいと思います。

脱着完了。

室内側から見るとこんな感じです。

何かおかしい

1面だけ触るとボロボロとコンクリートが剝げ落ちます・・・

何で???

ある一定まで行くと剥げ落ちなくなったのでまぁ・・・いいんですが、ちょっとイヤですね。

んで、理由を調べてみると理由はこのベニヤにありました。

余っていたから使ったんですが、複数の薄い木を接着税で貼り合わせてベニヤは出来ています。

具体的な成分は失念しましたが、この接着剤がコンクリートに染み出して硬化不良を起こすようです。

ひとまず完成

GLより40mmは上がりましたので目的は達成しました。