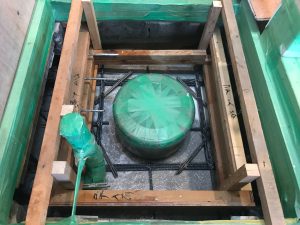

現在は使われていない汲み取り式便所跡の基礎が水洗化工事で穴だらけにされていました。

基礎を作るのは面倒くさくって無視していましたが気持を切り替えて1日3時間3日で終わらせる事を目標に着手して鉄筋・型枠まで組みました。

今からコンクリートを打設します。

打ち継ぎボンド

2液エポキシ系のコンクリート打ち継ぎボンドを調合します。

攪拌して出来上がり。

ハケやブラシを駆使してコンクリートが接触する箇所に届く限り塗布して

届かない箇所は手袋越しに手で塗っていきます。

ハイフレックス

ボンドを塗布出来なかった箇所への代替措置として気休半分で上からハイフレックスを散布していきました。

散布完了。

コンクリートミキサー起動

セメント2袋弱なので手練りしようと思っていましたが打設位置が狭いのでミキサーで練ってから分割して運ぶ事にしました。

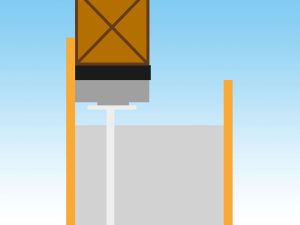

コンクリート打設

打設開始です。

打設終了

これは直後の写真ですがいつも

コンクリート事ばかり考えて写真を取る事を忘れがちです。

今回も途中の写真がありありません。

この基礎天に土台は乗りませんが1時間1回ペースで均していきました。

レイタンスを含んだ水が浮いて来ました。

3回均す頃には水も引いてコンクリートも締ってきました。

後で切断するブロック基礎の方向へ念のため弱い勾配を付けておきました。

フーチング部の何割かには未だ水が浮いていますが実害は全くないのでもう終了します。

養生して帰ります。

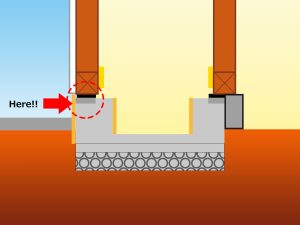

心配な点

1点心配事があります。

外壁側の土台を下から支持しているU字溝フタと打設したコンクリートの間に隙間が出来ないか?

という点です。

こうなってたらヤだな・・・

外壁側のココが心配な箇所です。

コンクリート板

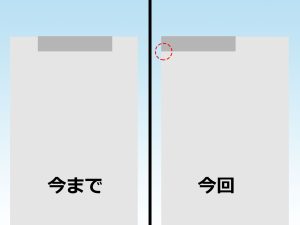

この方法を始めた時は鉄筋入りのコンクリート板を自作していたのですが手間がかかるので既製品のU字溝フタにチェンジしました。

以前(自作)

こんな感じで型枠を作りコンクリートを流し込んで作ったんです。

今(既製品)

今回は面倒だったのでU字溝のフタを加工して流用しました。

以前同じ方法で施工したときは両側にコンクリートを流したのでこの心配はありませんでした。

今回片方のみ打設は初めてです。

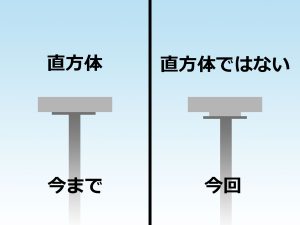

あと、形状が直方体ではない事も流動性の低下を招きそうです。

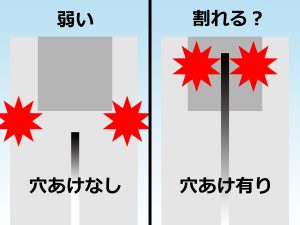

直方体な駐車場の車止めを流用というのも考えたんですが鉄筋が入らないエリアが増え弱くなると思いますので却下しました。

試していませんが車止めに穴を空けて鉄筋を挿す事ができるなイケそうですが100mm角の車止めにドリルを使ったら割れるのではと思うんです。

ちなみに25mm x 100mmのU字溝フタに12.5mmのドリルで穴を空くのか試したらあっけなく割れました。

土の上なら割れない気がしたんだけどなぁー

振動オフなら割れなかったのかオフったらそもそも穴空かったかも

100mm厚車止めなら割れないのかは試していませんので分かりません。

中にメッシュが入っているはずなのでドリルがメッシュに当たると確実に割れそうですが。

行った打設手順

どうやってコンクリートを打設したかというと

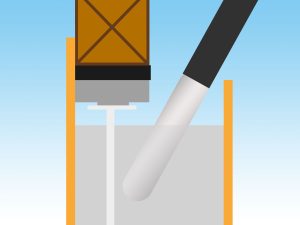

まず一定レベルまでコンクリートを注いで

コンクリートが沈まなくなるまでバイブレーターをかけました。

一定のレベルからは砕石は少な目で入っていても小粒でモルタルに近い状態に徐々にしました。

そして最後の仕上げに表面へモルタルを流し込みました。

砕石は下へ落ちていくので流動性の高いモルタルが上部にとどまっているというイメージです。

実害は?

3方全て下からコンクリート板で支持して生コンクリートを注いでいるので全方位問題なんですが特に外壁側は見えるし庇はあれど雨風に晒されます。

強度低下は当然として、耐久性も中の鉄筋がサビて経年で爆発するかもしれませんし、見た目も悪いです。

もしそうなっていたら補修という事になりそうです。

イケると思うんだけど・・・

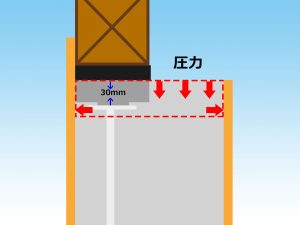

私のイメージでは

上部モルタルの重量で上から圧力がかかり結果隙間を埋める。

そして細かい隙間は板とコンクリートが表面張力でくっつきモルタルが毛細管現象で埋まっていく・・・?!

水ではありませんが・・・

そう信じたい・・・

コレを書いている現時点では結果が出ていません

結果は1週間後です。

3時間3日の目標は?

時間の目標達成ならずでした。

9時間では済まず15時間以上かかりました。

結果論ですが今回は少し無理めな目標だったかもしれません。

でも素人としては早くは終わったのではと思います。

| day | 作業時間 |

| 1日目 | 3時間 |

| 2日目 | 6時間 |

| 3日目 | 6時間 |

| 合計 | 15時間 |

後日無収縮モルタルでセパレータの穴を埋める

無収縮モルタルでセパ穴を埋めました。

2液打ち継ぎボンドを穴に塗りたくって無収縮モルタルを手で押し込んでおきました。

こちら基礎の外側

こちら基礎の室内側

これで、ようやく終了です。