築50年の我が家をDIYリフォーム中です。

ダイニングキッチン周りの基礎に複数の亀裂があり基礎を補強しました。

補強自体は完了したのですが宙に浮いた部分への追加基礎は限定的にしか行っていませんでした。

この限定的が曲者で真偽の程は定かではないんですが荷重が変わってしまい桁に亀裂が入ったのではないかと推測しています。

我が家の外回りには基礎が無い箇所があり一部建物が宙に浮いています。

浮いている部分の桁に亀裂が入っており

これはマズイという事で基礎を新規で打つ事にしました。

ブロック塀撤去

まず基礎を打つため環境を整備します。

隣接する土地に塀ができ、こちらのブロック塀が倒れて損壊させる危険性も発生していますので撤去します。

下には土間コンクリートが打たれ塀と共に盛り上がり割れが発生しています。

ブロック塀を解体

やった事ないけど、くっついたブロック同士を外していけば取れるんでしょ?

ということでブロック塀解体です。

隣の塀に接触しないように1個づつ丁寧に外していきました。

幸い?古いブロック塀ですので鉄筋は少なく元々脆くなっているので比較的分離は容易でした。

古い土間も撤去

ブロック塀を辛うじて引っ張っていた土間コンクリートも土を掘削しつつ同時に撤去します。

土間の下には砂利や玉石と一緒にコンクリートのガラが多数埋まっていました。こういうのほんとテンション下がるわ。

こんなのばっか。

建物が基礎よりオーバーハングしている箇所は厚さ30mm程の土間コンが打ってありますが、表面は不陸が酷く亀裂だらけです。

推測の域を出ませんが亀裂の原因は地盤沈下もあるかも知れません。

とりあえず少し綺麗になりました。

ブロックを全て撤去する作業で隣の塀を傷つける恐れがあるので一旦中断、先に基礎の作成へ移ります。

追加基礎

基礎の仕様をざっと決めます。

【暫定】加基礎の仕様

- 砕石:100mm厚

- 捨てコン:50mm厚

- フーチング:150mm厚

- 立ち上がり高さ:410mm

- 基礎幅:未定

- 既存基礎との連結方法:ケミカルアンカー※内側フーチングは既存基礎まで延長

掘削・転圧

上から収まりを見て掘削しました。

写真左側の基礎は既存の無筋基礎ですが内側に分厚い鉄筋入りの基礎が抱かせてあるのでもう基礎の根元を少々掘っても怖くありません。

土をランマーで転圧します。

機械が貧弱なので時間をかけて丁寧に転圧していきました。

腱鞘炎注意!!

転圧完了。

砕石投入・再び転圧

これもまた、丁寧に転圧していきました。

転圧完了。

捨てコン

50mm厚の捨てコンを打設します。

砕石が乾いたままではコンクリートの水分を吸ってしまうので十分に濡らしておきます。

打設完了、捨てコンなんでこんなもんでいいでしょう。

表面を綺麗にしようとすると、ここから更に手間と時間かかるのでもうやりません。

狭いし・・・

疲れたので今日は一旦帰ります。

コンクリート板を鋼製束でつっぱる

今ある建物を下から支えるので荷重を掛けた状態にします。

3日後

うわ・・・汚な・・・

でも問題ないです。

下げ振りで土台の位置を特定します。

墨出しして基礎パッキンを土台をとコンクリートの板で挟み、鋼製束で突っ張って支えていきます。

いつも自家製のコンクリート板を作ってましたがもう面倒になってきたのでU字溝のフタを買ってきました、これで行きます。

配筋

150mmピッチで鉄筋を組んでいきます。

通常は300ピッチ以下で組むという事なので150ピッチなら強度に問題はないでしょう。

既存基礎との連結はケミカルアンカーPG13またはPG10を使用しました。

土間工事を追加

ブロックを全て撤去し終えて気づきました。

建物が土地の区画と平行でないため今後土間を打つ場合割れが発生する事が予想されますので土間も一緒に打つ事にしました。

建築は素人ですが普通に割れるでしょ?コレ。

掘削・転圧

掘削は隣の捨てコン下に入っている砕石の面ギリギリとしました。

砕石投入・転圧

これで砕石の厚さは

20mm(土にめり込ませた砕石サイズ) + 50mm(既に打った捨てコン厚) + 20mm(既に打った捨てコンの面から出した高さ) = 90mm

100mm欲しいですが理論上90mmの砕石厚にはなった?と思います。

土間部分は捨てコン無しで打ちます。

土間ですし・・・

後付けになってしまいましたが問題ないと当方の認知バイアスが判断しました。

ワイヤーメッシュ

基礎部分と過剰には繋げず(繋いでもいい気がしますが)基礎があり横に土間が走っているイメージです。

といっても、結束線で結構繋いではいます。

違うのは後で打った土間なのか同時に打った土間なのかという点だけだという認識です。

これで土間の割れを抑止できると踏んでいます。

上下のかぶり位置も確認、良好。

左側の既存ブロック基礎は勾配・収まり調整のため少し削りました。

その他

基礎の高さを合わすため補強土台の下にボンドとビスで木を敷き留めました。

型枠

型枠を組んでいきます。

今回も一体打ちでいきます。

立ち上がりの根元になる部分は解体した床から出た70mm角の大引き(廃材)です。

これだと中央が垂れませんでした。

なお、外側の立ち上がりコンクリート流し込み口の幅はおよそ45mm確保しています。

室内側です、塩ビ管の刺さっている丸い開口は通気口用です。

内側のコンクリート流し込み口は60mm幅です。

コンクリート打設

今回の打設量は約0.5リューベで量としてはちょろいです。

既に土台が載っているので基礎天の水平をあまり気にしないでいいのが楽な所です。

但し、流し込み口が内側60mm・外側45mm確保していますがそもそも狭いので流し込んだコンクリートが詰まってジャンカが出ないよう十分注意が必要です。

打設箇所をを十分に濡らし、2液エポキシ系の打ち継ぎボンドを塗布ができる範囲を入念に塗布していき最後にハイフレックスも散布しておきました。

コンクリートバイブレーターを使用し型枠にきちんとコンクリートが正しく届いたか確認しつつ打設しました。

すみません、打設時は写真を撮る余裕がないため途中の写真は撮っていません。

打設・均し完了

ちょっと弄り過ぎました・・・

実際よりコンクリートを少し多く作ってしまい予定より高さが上がってしまいました。

これは後で後悔しました。

最初の仕様を守ればよかった・・・

脱型

6日待って脱型しました。

失敗!

廃材の大引きで支えていた立ち上がりの根元がダメダメです。

打設時ダメなんじゃないかなぁ?・・・と思ってました。

予想通りのダメっぷりです。

但し、ジャンカはありませんでしたそこは一安心。

補修

仕方ないのでボーダーを回す事にします。

初めて無収縮モルタルのパットタイプを使用しました。

定木を固定、打ち継ぎボンド塗布、無収縮モルタルを流し込みました。

パットではなく流動性の高いグラウトのが良かった気がします。

硬化後

4日養生で定木を取り外しました。

見た目の悪さはある程度解消しましたが予定より高さが出てしまいました。

コーキングは未だしてませんが丸型通気口を取り付けました。

勾配チェック

幅300mmに対して高さおよそ6mm勾配なので2%

OK

幅100mmに対して高さおよそ4mm勾配なので4%

OK

全体をチェックしましたが、最低でも1.5%以上は確保できていました。

セパ穴埋め

セパレーターの穴を無収縮モルタルで塞ぎました。

初めての土台水切り取付

外壁の底面を少しカット、土台水切りを滑り入れてビス止め、ジョイントをコーキングしました。

レーザーで水平を出します。

胴縁を打ち付けてガイドにします。

モルタル壁の裾をカット。

土台水切りを養生テープで包んで壁と土台の間に滑り込ませます。

一部入りにくい箇所がありましたが内側から壁を削って対応しました。

コーキング剤を裏に塗った水切りのジョイントか金物を取付けビス留めしました。

ビス頭にコーキングです。

もう一つのコーナーにも後から水切りを付けました。

基礎を打つ前にモルタル壁を切断できればスムーズに施工出来そうですが予定どおりに出来るとは思えませんでした。

なので水切りの事を考えるのは基礎が出来上がってからのが確実だと判断して作業しました。

開口部には蓋をします。

これも包括的に基礎を補強できたなら空かなかった開口部ですね。

今ならもっと良い方法で出来ますが、最初から出来た訳ではないのでこれは必然でした。

フタは脱着可能にするためアルミ板の使用、固定方法はアンカーボルトを埋めナット固定の予定です。

今は内側から板でフタをしています。

降雨テスト

高圧洗浄機で豪雨状況を作りテストを行いました。

水はけ

水は正常に溝へ流れていき問題は無さそうです。

水侵入

建物内部への水の侵入もなくテストクリアです。

ブロック処分

個人でも処分をして頂ける業者の方に依頼してブロックを回収してもらいました。

画像は詰み込み途中ですが最後にはトラックにほぼ満杯になりました。

とても親切な業者の方達でした、ありがとうございました。

総括

大変ではありましたが結果的には弱点を補って十分アップグレード出来たし水勾配の必要な土間打ちを体験する事もできました。

そして建築計画の重要さを改めて痛感しました。

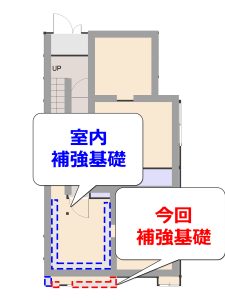

室内の基礎を補強する際、当該オーバーハング部分を先にもしくは同時にする事が適切だった事を後になって気づくという残念さや

亀裂の入った室内の基礎を切断するという決断は出来ず既存構造の補強に徹しU字型に補強し安心していたけど荷重のかかり方を考慮していませんでした。

今でも基礎切断は怖い。

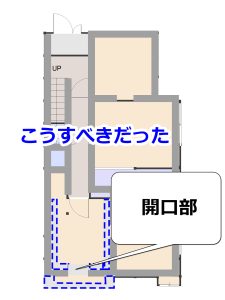

そのため打設回数が多くなり水回りが有る故、外に人通口を設けないとなりませんでした。

室内の基礎補強時、オーバーハング部分も同時に打設する事も何度か検討したのですがその重要性には今ほど気づかず寧ろ「要らないんじゃないか」と考える程でした。

怖い・・・視野狭窄と無知。

今からでも室内の基礎を切断し人通口を作り外側の人通口を埋める事は可能ですがメチャクチャ沢山鉄筋入ってるし強度を落とすだけのメリットがあるのか微妙です。

また、ブロックの処分費用と基礎の材料代は大して変わらない金額でした。

産廃怖い・・・

反省点

- 亀裂の入った基礎を切断するリスクが未知数だった故実行しなかった ※未だに分からない

- オーバーハング部分の片方にだけ先に基礎を作ってしまった事で荷重バランスを一時的に変えてしまった(が、結果的に大幅な強度向上繋がった)

- 裏庭には室内の基礎補強過程で出た土の入った土嚢袋が処分せず大量に置いてあり作業スペースがなくこの先土がどのくらい出るか見当が付かず先に処分する事が面倒だった

整理整頓は常にするべき - コンクリート板を挟んでの基礎打ちは以前に思いついた方法であり結果が不明だった

終わった今以下の手順がよかったように思います。

- 室内の基礎を開口を考慮して補強し打設、亀裂がある基礎を全て補強で連結

- 既存基礎へ開口部を設ける

- 裏庭のガラ撤去、オーバーハング部分に開口部無しで基礎を打つ