築50年の我が家をDIYリフォームはじめました。

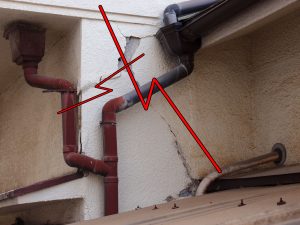

地震で外壁に亀裂が生じ、専門家に外壁補修を勧められやっていくとかなり傷んでいる事がわかりました。

その中でもココは一番の大物で、どうやら以前から痛みは進行していたようで構造体の欠損も手伝って震災で顕在化したようです。

構造体への痛みが激しく補修もさることながら初めて柱の補強をしようと決意しました。

場所はここです。

震災当初の状態

大規模な震災があったとき翌日すぐに見に行きました。

その時は、「あ~壁割れてるわ~ってちょっとヒドいかも・・・」ってくらいに軽く思っていました。

壁の補修に着手

そして今回、壁の補修に着手したところ下地は腐ったり痛んだりヒドいものでした。

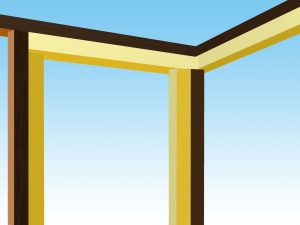

桁が朽ちてる・・・

桁まで切り込みを入れて内部を確認したところ

イヤイヤイヤこれはダメだろ・・・

ヤバいって

これはかなり朽ちてきてます?

梁は筋交いで辛うじて支えてあるだけじゃ?

桁は最早柱ではなく頼りない筋交いに掛かっているだけです。

朽ちて釘だけ残っています。

全体はこんな感じです。

そりゃ壁も割れるなぁ~

これでよく持ってるな・・・と思いました。

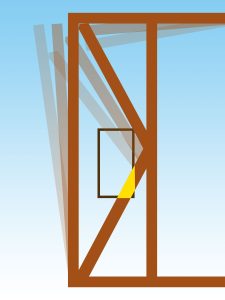

遠目ではこんな感じ

プロ曰く

丁度工事に来てくれていた大工さんがいたので仕事の終わり頃聞いてみました。

ここヤバくないですか?

こ・・この上はベランダだし

そんなに気にしなくても

200Kg程度の耐荷重なので大丈夫です。

そーなんですかぁ・・・

(何故目を見ない?これは早く帰りたいだけでは?)

ここは角だし、穿った見方をしているかもですが半信半疑です。

桁・柱の補強を決意

大工さんは少しだけ対処をしてくれましたがやはり勘ぐっています。

これは更に補強した方がいいと考えました。

埋め木

まず柱の切り欠かれている箇所を埋めていきたいと思います。

寸法を測り加工、ボンドで埋めました。

外壁下地

外壁の補修も同時進行でやっていきます。

右側は柱がないので外壁下地を打てません故別途下地を作りました。

こちらは間仕切り下地が27mm角しかないので下地を抱かせて外壁下地を打てるようにしました。

今考えるとL型金物は必要なかったかも。

一応ビスは錆びないステンレスを使用しました。

悪魔のはめ殺し窓を撤去

この面には後付けされた嵌め殺しの窓があります。

外の音が聞こえ光は入るが開かず換気も出来ないこの窓が嫌いでした。

この窓綺麗に消してやりますよ。

さようなら、もう二度と見る事はないでしょう。

防腐処理

兎に角これ以上被害が拡大しないように防腐処理をしておきます。

未だ留めつけていませんが下地っぽいものができました。

土台補強

土台補強対象部分です。

そして無知がやらかした

ん??なんだこれボルトが出ているぞ?

邪魔だから切ってしまおう。

後で分かったのですが、切ってしまったボルトは「アンカーボルト」という基礎と土台を固定する大事な部品です。

これはおそらく手抜き工事で、本来は座金とボルトで基礎に固定されているべきもの。

元々何もなかった事からこの時は重要性にも気づかず調べもせず施工の邪魔になると考えて切ってしまいました。

新しくボルトと座金で基礎に留めるべきでした。

あぁ・・・無知って怖い。

→

補強用に用意した45mm厚のヒノキ材です。

筋交いと間柱の部分を切り欠いて

根太ボンドを塗布

貼り付けてビス留め

切られた筋交いを再生

リフォームで悪魔のハメ殺し窓を取り付けるため筋交いが切られていました。

この筋交いは昔のやり方で強度があまり強くないようですが無いよりマシだったはずです。

壁の亀裂は

- 只でさえ強度が低い壁の筋交いを切って(しかも角)しまい加重や経年の揺れで壁に亀裂が入る

- 亀裂から侵入した雨水が下地や構造材等の木材を濡らす

- 木材が朽ちる

ということだと推測します。

ちなみにこの新しい筋交いは後で大工さんから「構造計算が狂うからこれ以上触らないで」とお叱りを受けました。

柱補強

下はサッシだし土壁は壊したくない

こちら側の桁は比較的腐食が軽いとはいえ今見ると残念な補強の仕方ですね。

こんなの補強になってねー

でも、この時は苦肉の策でこうするしか考えつきませんでした。

これを書いている今なら少なくとも「まぐさ」サッシ上の下地までは補強材を伸ばしますがサッシを活かした状態でそれ以上の補強は思いつきません。

こういうのが良さそうだけど余りにも大がかりすぎてちょっと厳しいです。

桁補強

桁を下から補強します。

45mm厚のヒノキ材でやりましたが今考えると薄い、105mm角が適していると思います。

柱補強

45mm x 105mm x 3m ヒノキ材を初めて購入しました。

奥行の関係でこれを105mmある幅を35mm落として70mmにします。

→

寸法ギッチギチで叩き込みました。

これで何とか下から桁を支える構造材が付きました。

150mm間隔でビスを打ちました。

これも今見ると貧弱です。

これを書いている今なら外壁下地は後回しにしてジャッキアップ後45mm厚または105mm角の柱を抱かせて金物とコーチボルトで一体化します。

外から見ると

こんな感じです。

一応完了

何とか現状以上にはなったかと思います。

一応後で大工さんに見てもらう機会があり感嘆の声は上げられませんでしたが、ダメ出しはされませんでしたので大丈夫だったのかなと思います。

もし、ダメだったとしても後でちゃんと対応してくれた・・・はず。

あとがき

この時は関係者との会話で補強のやり方を耳から吸収していましたが知識も経験も乏しく

今ならもっと良い方法ができますがこの時はこれが精一杯でした。

今ならこうする補強方法

ジャッキアップしつつ角に補強材または柱を挿入反対側にも補強材を入れ、筋交いで結びます。

外壁下地は筋交い部分を切り欠いて立てバラ板を貼ります。

外壁の割れはあくまで結果

火の無い所に煙は立たない、結果には原因があるとかそんな感じでしょうか。

外壁補修をやってきて思ったのは外壁が割れたというのは多くは2次的であり1次的な原因は中にある事が殆どでした。

外壁の割れた原因を推測

一番の原因は嵌め殺し窓の設置ではないかと思います。

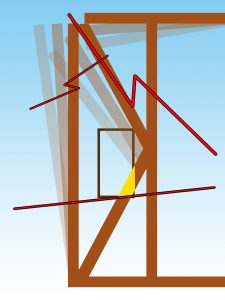

これが当該壁の中の略図、旧工法による下部の筋交いが切断され建物末端の桁が朽ちています。

1998年のリフォーム時、嵌め殺し窓の設置により筋交いを切断、筋交いは梁(桁)の末端を支える為の力を半ば失い揺れや過荷重が加わる度に構造材が動く

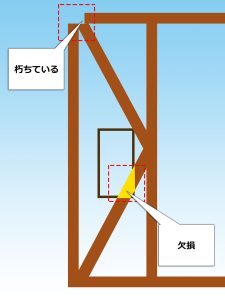

ちょっと過剰なイラストですがこんな感じで動いて

徐々に割れていき次第に亀裂は太くなり水が侵入

大きな地震がありトドメが刺される。

写真に合わせるとこう

降雨の度、 水で濡れ続けた梁(桁)が時間と共に末端から朽ちていきこうなり

下地はこの有様になった。

と、いう事なのでは無いかと。