前回でリビングの床根太をビス多めで留めつけ床倍率アップ、筋交いを復活させたコーナー窓に至っては更に壁下地を格子状に組んで壁倍率アップをしてみました。

このまま強度が偏ってしまうとよくないのでこの先なるべく満遍なく強度アップをしていきたいと思っています。

で、今回はリビングの床下及び根太の防蟻処理をしつつ床の水平調整、部屋内の壁下地をしていきたいと思います。

前回の内装工事はこちら。

土壌へ防蟻剤散布

希釈した水性防蟻材を噴霧器で基礎周囲20cm(200mm)かつ1mにつき1Lを土壌へ帯状散布します。

もう、慣れた作業です。

はい、完了です。

木部へ防腐・防蟻剤散布 x 2

続いて木部への防蟻・防腐処理です。

こちらも水で希釈して噴霧器で2回散布します。

散布ミッションのクリア条件

- 床材の全てに散布

- 壁の立ち上がり高さ900mm程までも散布

- 積層材を(剥離するので)避けて散布

- 日を空けて2回散布

散布開始

角にもしっかり散布

壁の立ち上がりにも散布!!

って、LVL(積層材)に早速かかってるじゃねーかよ。

薬剤散布時の注意点

何度か同様の散布をしてきて思った事は

- ちゃんとやったつもりでも完璧には散布できていない

- 下から上へ散布すると顔にかかったりして危険だし薬液も無駄

- 散布しない方がいい場所もある

あと、マスクとゴーグルはしましょう。

上面や側面は噴霧器で対応しやすいですが底面は死角になってしまいます。

死角ならないようにするには土の上を這いずって散布しないといけなくなります。

そんな事したら薬液を全身に浴びてしまいます。そんなの無理、断固拒否、雫が垂れてきて顔にかかるのも受け入れられない。

ではノズルを上向きにして底面に噴霧すればどうかろいうと慎重にすればある程度大丈夫ですが、手を滑らすと薬液が飛び散ります。

【自己流】時には刷毛を使う

裏も当然噴霧器で散布しますが仕上げにこうやって刷毛でなぞっていきます。

このやり方は自己流です、プロの方法は知りませんん。

集成材は濡らさない方がいい

LVLが隣接する場合LVLを避け、刷毛で薬剤を塗布していきます。

以前濡らしたら表面が剥離しましたのでLVLに噴霧はNGと判断、一切水をかけないように(かかったけど)。

鉄+(水 + 薬剤) = 錆び なので吸水

鋼製火打は文字通り鉄、錆のもとになる筈なので付着した水分は拭き取っておきます。

薬剤もよろしくない気もしますし。

散布完了

木材への防蟻・防腐剤は乾燥毎、合計2回散布しました。

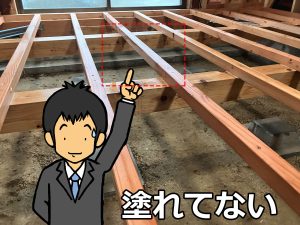

撮った写真で散布ミスを発見

撮った写真を眺めていたら薬剤を散布できていない箇所発見。

もしかしたら1回目では散布できていたかも知れませんが2回目は散布できてない。

翌日刷毛で塗り直しておきました。

こういうとき写真に撮っておいて見直すとよくわかります。

今度こそ完了。

床の水平確認をしながら鋼製束を立てる

大引きは(木表が上で)下へ、根太は上(下の場合もあり)に反るように付いています。

これを下から突き上げ下地面を水平にしながら鋼製束を留めていきます。

まず根太の端とはしに水糸を張って水平基準を出し

鋼製束をジャッキアップ、足へ根太ボンド

鋼製束の足には予め根太ボンドを塗布してジャッキアップして水平を合わせます。

大引きと鋼製束をビス留め

水平が合った時点でビスを留め、鋼製束をロックします。

床の水平調整&鋼製束固定完了

床の水平調整出来上がりです。

合板を戻しておきます。

袖壁を仕上げる

我が家にはリビングとダイニングキッチンの間に袖壁があります。

この土壁へ下地を組んできます。

4方枠作成

先ず、上下左右の枠をつくり

間柱イン

幅を3で割った寸法で間柱、横へ910mmピッチで補強材入りの胴つなぎをで入れて

胴つなぎ

最終的に303mmピッチで横へ入れていき格子状とし、ビス留めします。

水平垂直全てが狂っている梁へ垂れ壁を作る

上の袖壁と同じ通りには本当はダイニングキッチンとリビングが平天井で続くはずだったのが補強として重ね梁が入ってしまい垂れ壁に(せざるを得なかった)なってしまった箇所があります。

この重ね梁は既存の梁を下から受けているため、水平も垂直もことごとく狂っているので周りに別途水平垂直を取った下地を組んでいきます。

ちなみに垂れ壁の壁面は既に施工が完了していますが、この間柱群は一部等間隔になっておらず「壁自体の固定用」と「石膏ボード張り付け用」の2パターンが混在しています。

何故等間隔になっていない間柱があるのかというと、最低303mmピッチ以内に1本は2階の構造材や根太と吊り木受け裏へのビス4本以上かつ2点以上で留め固定しています。

これとは別に石膏ボード割り付けのための間柱を配置・固定したため、2重に間柱が入っている箇所ができたという事です。

石膏ボードを張る際に加工して幅を調整すれば済む話なんですがピッチ数を落とさずかつ、ジョイント数を押さえて張っていきたい為このようにしました。

兎に角、直角・水平・垂直。

隣のダイニングキッチン工事から部屋の角が(なるべく)全て直角になるよう出してきた通りに沿ってリビングも通りを出しています。

ちなみに、この予め線や印をつけておく行為を建築用語で「墨出し」という筈です。

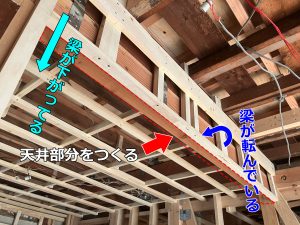

狂った梁へ垂れ壁の天井面を作る

垂れ壁の天井面を仕上げます。

傾き、転んでいる梁へパッキン(スペーサー)を切り出して

303mmピッチで入れていきビス留めしていきます。

なお、このパッキンは水平垂直を補正する為4方の寸法が全て違います。

垂れ壁下地完了

柱・梁の傾きを全て吸収し、水平垂直を得るためするには天井部分の下地幅は140mm必要でした。

でも、水平垂直は得られました。

よかった。

水平垂直全てが狂っている柱にカバー材を被せる

続いては今回冒頭で作った袖壁と次に作った垂れ壁を結ぶ位置にある柱群へ垂直面を出したカバー材を当てていきます。

矢印の部分に見える木材は上にある「重ね梁」を支える為に添え柱として大工さんが入れたヤツです。

添え柱はこれが最適解だったのか?

以前大工さんが梁補強に伴い入れたこの「添え柱は」補強の為に入れた重ね梁を支える事のみに特化させたのか、既存の柱へ沿って取り付けている訳でもなくその中間で水平も垂直も考慮されていません。

私から見ると無思慮であいまいな施工に感じ、撤去してやり直してやろうかと思っていましたが何か考えがあってのことかもしれないし、今更面倒なので壁は増えてしまいますがこの上からカバー材を当てる事にしました。

添え柱の入れ方について

傾いた家並びに構造材へ補強を施す場合、傾きに逆らわない事が最善なのか?

そうすると内装を仕上げる場合、今回のように補強材に加えてカバー材が必要になってくる。

そんなセオリー聞いたこと無いぞ?情弱?不勉強なだけ?

今回の考察対象は以下のような重ね梁(枕梁)+添え柱で補強する王道なる補強方法において添え柱は既存の柱へ

- べったり抱かせるのがいいのか

- 垂直に立てると何か好ましくないことがあるのか

- 今回のように自然に傾きに沿わせるどちらでもない中間がいいのか

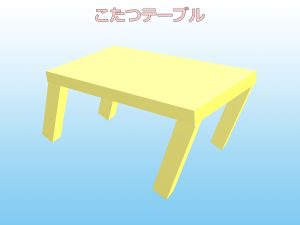

こたつテーブルで考えてみる

単純化してこたつテーブルで考えてみます。

こんな感じでこたつテーブルの脚が傾いてグラグラだったとして

1本で考える

先ず脚1本だけに「べったり抱かせる」「垂直に立てる」「どちらでもない中間」を補強する方法でどれが一番良いのか考えてみます。

べったり抱かせる

べったり抱かせてしまうと天板を支える力としては一応プラスだけど揺れに対しての抵抗力が低く、十分に力を発揮できていないように思います。

ふむふむ。

垂直に立てる

じゃぁ垂直に立てればどうなのさ

そんなにダメかな?

どちらでもない中間

これが今回施工されたべったり抱かせた訳でも垂直に立てられたわけでもない中間

うーん自然な傾きに抗う事無く沿わせてる?

悪くはないとは思います。

これが最強の柱補強?

ところで、揺れに対抗するには柱が傾いた逆方向に補強の柱を立てるのがいいのではと思いました。

でも、まぁ今回の場所にこれは不適切。

一時まとめ

1本で考えると、既存の柱にべったり抱かせるのが一番弱そうで、大工さんの入れた、どちらでもない中間の柱は決して悪くないことは分かった。

でも、添え柱を垂直に立てるのがそこまで総合的に考えても悪いとも思えませんでした。

ちなみに、4本補強するなら垂直で何も問題ないように思います。

複数本で考える

今度は1本ではなくより現実の施工に近い形で複数本の補強材を組み合わせた場合をべったり抱かせる方法は除外して引き続きこたつテーブルで考えてみます。

どちらでもない中間

今回の重ね梁と添え柱を使った補強方法を模すとこんな感じです。

いやまぁ、これでもいいけどわざわざ垂直にしない意味を見出せない。

垂直に立てる

同じく重ね梁で添え柱を垂直に立てた場合はこう。

これで全然いいのでは?

ちなみに重ね梁をもう1本増やして脚4本を垂直に立てれば補強としては文句なしではないかと。

結論:手間が掛かるからスルーされた

単に大工さんが添え柱を立てる際、垂直にするのは手間がかかるので、敢えて拘らなかっただけ。

強いて言うなら「柱の傾き角度に対して打つ釘の長さや強度が足りないと判断した」または、「釘打ち機だけでは正確に垂直を出せないからこのあたりが落としどころだろう」等。

補強の位置が既存の柱へべったりでも垂直でもなく中間だという事に意味が全く無いわけではないが、可能なら初めから垂直でも問題なかった。

という結果に行きつきました。

まぁでも、プロが釘打ち機で打ってくれた添え柱なので要点はしっかり押さえてあるだろうと思っておきます。

柱カバー材の納まり環境を整備

添え梁の根元を垂直が出る位置で床の合板をカットします。

根太と添え柱の隙間はこの件を想定してわざと空けておきました。

計画変更につき納まり環境に差異発生!!

が、添え柱をやり直すつもりで配置した根太は、やり直さない事にしたので微妙に干渉します。

やり直す場合ここの根太は「かわせる筈」でした、残念。

納めるため削って対応

仕方ないのでカバー材側を削って納めます。

105mm幅では納まりに5mm大きいのでカット。

水平垂直に柱カバー材取付

クランプで仮留めしてパッキンの寸法が測れるようにします。

直角を確認、OK!!で徐々にビスを打っていきつつ

303mmピッチでパッキン(スペーサー)をコンコン叩き込んで平行かつ垂直にしていき

全てビス留めして完了。

垂れ壁ビフォーアフター

袖壁および垂れ壁のビフォーアフターはこちら。

次回は壁の断熱をします。