一戸建てをDIYでリフォーム中です。

外壁補修や塗装、基礎補強や柱・梁補強、断熱や防音と色々やってきて現在1階のリビングに着手中です。

今まで何度か窓を埋めて壁にした事はありますが

今回は生まれて初めて窓を作る作業です。

窓の事はさっぱり分からず手探りですが折角なのでやってみたいと思います。

既存の窓は無くなる

ここは後付けでコーナー窓が付けられており著しく強度の低下を招いていましたので筋交を復活・追加しました。

既にコーナー窓2枚のうち1枚は埋めて壁にしました。続いてもう1枚の窓も使えなくなります。

後付けとはいえ、こんなに窓を無くしてそれはそれでどうなのかという事もあるんですが…

この窓いらんと思ってた

今まで生活してこの窓について思うのは先ず、彩光が過剰でした。

よって過剰な光をブラインドで常時遮光する事になり、写真右の窓に至っては出窓になっていて偶に換気で開ける以外は左の窓と同様にブラインドで常時遮光(西日)、冬場は出窓の天板に酷い結露が出ていました。

印象としては、「結露する棚と眩しい窓」。

住んできた感想としては、「この窓は特に必要ない」です。

既存の出窓をご紹介

ここでは無くしてしまう事にした後付けの窓のうち「出窓」についてご紹介いたします。

出窓の外観

外から見た出窓はこうなっています。

よくある窓が台形になったヤツではなく壁から出っ張って平(たいら)に窓が付いている作り付けの出窓です。

サッシはアルミ製、ガラスは昭和っぽい謎の模様が入った単層ガラスで、1階なのでセキュリティ上一応格子付き。

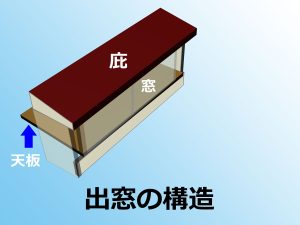

出窓の構造

出窓の構造としては両端に27mm厚の板が柱へ打ち付けてあり、サッシを横から支える間柱の役割も兼ねています。

同厚の下枠と外壁で箱型とし出窓の土台が形成されています。

上は既存の庇を流用して直下に45mm厚のまぐさ、天板を窓台にしてサッシが納まっています。

既存の庇(ひさし)を流用とは

私は当時を知らないのですが父の証言と構造から後付けの窓だと確認出来ています。

以下の写真は外壁塗装時に撮影したものですが、建築当初から付いていた庇の下にこのように出窓を付けたようです。

ん?窓が無いのに庇(ひさし)があったのか?

建築当初は窓が無かったと聞いたのに何故上部に周りと統一性のある庇が付いているのか?

おそらくこれは建築当初は外周に縁側が付いていた事で同じように外周に庇があったとのではと思われます。

家の外周には庇(ひさし)が廻してあった

コーナーもこのように庇が廻っていますので家の周囲広範囲に庇があり、途中一部は加工されたかもしれませんがこのように出窓を付けたものと思われます。

出窓の天板(室内)

これが結露の出まくった天板です。

1988年のリフォームで見た目は綺麗になっていましたが、表面はフロアの材料・小口には化粧?木材、剥がすと12mm石膏ボードがボンド付けのみでした。

ちなみにリフォーム前の天板のみだった時期には結露が発生していなかったような…気にしてなかっただけかなぁ…

出窓の天板(外)

そして外は天板剥き出しの直塗装です。

そりゃこんなの結露出まくるだろと。

窓は無しでいいのでは→やっぱり欲しい

元々窓は無かったんだし建築当初に戻るだけなので窓を作るのも面倒、無しでもいいじゃないかと。

いっそのこと出窓自体も撤去するとか…でもいい気がする…そうするとまたガラは出るわ外壁も作り直さないといけないわで大変か~

それはそれで無駄なので出窓を埋めて謎の箱として扱うか、何もせず内側から塞いで外観はサッシごと放置か?

…と色々悩みましたが部屋の換気は出来た方がいい。

でも、換気の為だけに掃き出し窓をわざわざ開けるのは面倒くさい。

という事で、小さくていいから換気用の窓が付けられたらと考えました。

という願望を筋交いを入れる段階で持っていたので、右側にはなるべく広くスペースを確保するように心掛けました。

※正確には「右側のスペースを潰すような行為は極力控えた」です

そうやって頑張って空けたスペースに入りそうな窓のサイズは内装の水平垂直に加えて出窓であることから壁面へ直角に奥行きを出さないと正確なスペースの測定は難しいですが、ざっと測ってみると新しい窓は縦長でサイズが幅およそ300〜350mm、高さは600〜750mmくらいが納まりそうかと見積りました。

随分小さい窓な気もするけど換気目的なら許容できるのではないかと。

良きサイズがあればいいのですが…

因みに左側の隙間は角である事と建物の傾きで右の隙間より狭くなりますが出来ることなら扉付きの造り付け収納が入れば嬉しいなぁと今は思っています。

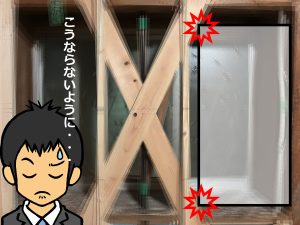

窓を再作成する上での注意点

此処での窓再設置で懸念というか注意しなければならないのは奥行きの内装が筋交に近いと地震等で揺れた際に「筋交が内装を破ってしまうのではないか」という点です。

少なくとも内装下地枠と筋交いを10mmは離しておきたいと、スペースを確保できなかった場合は筋交に隣接する角は不格好になるけど面取りで対応しようと思ってますが、ちゃんと幅が取れるように願って止みません。

取り付ける窓を考える

新しく窓を選定しないといけませんが私の窓の知識は一般人レベル、今まで窓を取り付けた経験は勿論ありません。

この件で何度かプロにお願いしようかと考えましたが

- 一部の施工になり費用対効果悪い

- 取り合いをお伺いして希望通りになる気がしない

- 有力な知り合いが居ない

- 一見の見積もりで(取ってないけど)目が飛び出そう

まぁ結局「安心して頼める人がいないので自分でやるか」って事です。

ちょっと敷居が高いんですがサッシ屋さんも同じ人間、知識と経験が無い素人でも情報テクノロジーの力を借りながらやってみる事にしました。

取り付けタイプは3種類

先ずサッシ窓の取り付けタイプはネットでもAIでも答えてくれますが以下の3種類があるようです。

- 外付け:外から付けるタイプ、我が家のサッシはコレな模様、外側から柱等の下地に打ち付けて枠の上からモルタルが塗ってありました

- 半外付け:外が半分???じゃぁ内も半分???最メジャーらしいけど構造がイマイチ分からん

- 内付け:内側から付けるタイプ、付けやすそうに感じるけど外壁側に奥行きが付いてしまいがちなのかな?

「外付け」と「内付け」は何となく分かりますが「半外付け」は図面を見ても??で素人の私にはピンと来ませんでした。

ただ今回の施工では下地から作り直すので仕組みが分からなくても最悪下地側を合わせる事でどのタイプでも対応出来ると踏んでますので現時点ではこれ以上深く考えずに進める事にします。

窓の材質について

窓にも色々種類があって材質は昔の木製、ロングセラーのアルミかニューカマーの樹脂か、樹脂とアルミのハーフ&ハーフもあるようです。

最メジャーであるアルミサッシの結露は昔から散々言われてたのにメーカーはずっと無視してアルミを売り続けてた印象です。

最近になって樹脂を導入してきましたが、チャレンジ嫌いで、周りと同じで安心・利権大好き、囲い込みと殿様商売を得意とする悪いジャパニーズスキームを感じます。

以下調べた結果をまとめてみました。

※個人的見解沢山入ってます

| サッシ材質 | 耐久性 | 結露 | コメント |

|---|---|---|---|

| アルミ | ◎ | × | 最メジャー、最近まで日本の住宅はずっとコレ結露酷かった。耐久性は抜群。 |

| 木 | ○ | ○ | 昭和以前の窓は大体コレ、耐久性は以外とイイ印象、結露も大した事ない、でも寒い。経年で見た目ボロくなる、ガタつく。 |

| 樹脂 | △ | ◎? | 結露が起きにくいらしい。でも加水分解で耐久性に難ある? 10~15年くらいは大丈夫なのかな? 価格高い。 |

| 複合 | ○ | ○ | アルミと樹脂のいいとこ取りだとか(ホントかよ?) |

出窓の周囲は結露を抑える為にも断熱しますので現段階では是非樹脂製を!!とかはあまり無く、基本アルミ製でいいと思っています。

防音や断熱機能を拡張するなら後付けで2重サッシに出来るスペースがありますのでこちらも現段階では木製以外の何れかを価格と相談して採用します。

取り付ける窓を選定

窓は用途別に「掃き出し窓」と「腰窓」に大別され、今回は「腰窓」。

で、腰窓の種類も豊富で今まで形は知っていたけど名前も知らずだったのが今回調べて少し分かりました。

以下に個人的にですが今までよく見た親しみのある窓を列挙してました。

- 引き違い窓:横にシャーっと開く窓といえばコレ、最メジャーなアイツ

- 縦(横)すべり出し窓:縦はドアのように開く、横は下が開くマンションでよく見るヤツ

- 内(外)倒し窓:開けるとき文字通り窓が倒れるヤツ、施設でたまに見た

- ルーバー窓:ハンドルをクルクル回したら、ガラスがガンダムの胸の黄色いところみたいになるヤツ

- FIX窓:開けることができない彩光のみの窓

親しみのある窓はこんなもんでしょうか。

ここからどの窓が良いかと考えました。

先ず、こんな細長い場所へ「引き違い窓」は入らないのは当方のような素人でも分かりますので却下。

「ルーバー窓」は好きじゃない、「FIX窓」は換気出来ないとか問題外、いらん。

「倒し窓」か「すべり出し窓」が良さそうだと思いました。

縦すべり出し窓にする

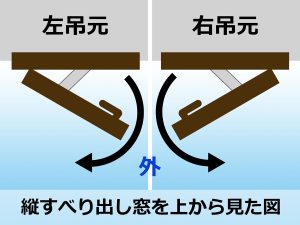

最終的には換気と開けやすさを考えると縦長の「縦すべり出し窓」がよさそうと考えましました。

縦すべり出し窓というのは、片開き窓に属するすべり出し窓という系譜なようです。

まぁ何でもいいんですがw。

なお、1階の窓につき防犯上「内開きの面格子付き」とかがあれば適してるのかなぁ~と思いましたが幅は300~350mmと狭いし面格子は不要と判断。

更に、窓が開く方向が内開きか外開きかという点で、すべり出し窓の内開きの存在を調べたら、室内側に追加する二重サッシばかりだったので存在しないか売れないモデルだと判断。

「縦すべり出し窓 外開き」で行きたいと思います。

このすべり出し窓というのは別名「ウィンドキャッチャー」と呼ばれているらしく換気能力が高いようです。

これがベスト!!

窓の規格やサイズ表記について

窓の種類に目処を付けたので納まる適切なサイズがあるのかどうか調べたところ、寸法は幅(W):300mm × 高さ(H):770mmの「02607」という規格の縦すべり出し窓がありました。

ですが、規格名と表記されている寸法の数値が一致せず納まりのイメージがイマイチ掴めません。

02607って?

窓を付けようとする素人は圧倒的に少ない筈、販売サイトでも簡潔に表記されており、いかにも商品自体がプロ向けだなぁ~と。

縦すべり出し窓 02607 W:300mm × H:770mm

とか表記されていますが「02607」は調べると260mmと700mmの略で内法(うちのり)基準というモノの寸法だということです。

これは先頭3文字(026)が幅、下2桁(07)が高さという事らしく分かり易くするには

「026070」→「026 & 070」→「260mm & 700mm」

という事らしいです。

ほほう、なるほどですね。

内法基準って何さ?

じゃぁ、上記の「内法基準」とは何ぞや?と思って検索してみると

窓の内法基準寸法とは、窓枠の内側のサイズ(内法寸法)を基に、サッシの幅と高さの寸法を定めたものです。窓周辺の内装工事や、家具や建材との寸法の取り合いを考慮して決められています。

とか答えが返ってきます。

なんのこっちゃ。

現物無いし構造分からん、付けた事も無い窓に対してあまりピンと来ず、何となく「内側の寸法ね」と理解しました。←あまりしてない

で、結局コイツの寸法はどうなの?

「縦すべり出し窓 02607 W:300mm × H:770mm」

この表記の寸法構成は製品幅300mm・高さ770mmで、何か内側の寸法が幅260mm・高さ700mmって事なの?

内側って「開口寸法」なのか「最終的に製品が露出する寸法」なのか。

もうね、さっぱり分かりません。

最終的には『多分イケるだろう』と…知らんけど。

【注意!!】縦すべり出し窓の仕様色々

下地から組むので多少の寸法違いは吸収できると考えて商品の詳細選定を進めていきました。

進めていくと分かったのが縦すべり出し窓には以下の仕様選択がありました。

- カムラッチハンドル/オペレーターハンドル

- 右吊元/左吊元

【全然違う】カムラッチ OR オペレーター

カムラッチは90度ハンドルを動かして開閉するタイプ、オペレーターはハンドルをクルクル回して開閉する仕様のようです。

カムラッチは主に部屋の窓、オペレーターは階段とか比較的高い場所など部屋以外に設置する事が多いとか。

ハンドルを90度動かして開けるのが当たり前だと思っていたので「カムラッチハンドル」という名前も知らず価格の安いオペレーターハンドルを危うくポチりかけました。

気づいて何とかセーフ。

【間違えたら終わる】吊元 右 OR 左

「吊元」というワードがあります。

吊られている元ですね意味は分かります。

コレ、外から見て左右どちらに開くかで分類されているようで

オーダーを間違うと逆のが届きますので場合によっては詰みます。

吊り元表記はこう

- 右吊元:窓を開けたとき外から見て右に扉がくる

- 左吊元:窓を開けたとき外から見て左に扉がくる

室内側から見た視点ではない所が注意点です。

【初】縦すべり出し窓が届く

で、買ったのがコレ

LIXIL 02607 サーモスL 縦すべり出し窓 W:300mm × H:770mm 一般複層ガラス カムラッチハンドル 樹脂アルミ複合タイプ(ハイブリッド窓)

です。

アルミ製でよかったけどハイブリッドでサイズがあったので。

オーダー詳細は

- 吊元:左吊元

- 色:オータムブラウン

- 横引きロール網戸:あり

- 一般複層ガラス:型板ガラス(不透明)

です。

届いた縦すべり出し窓のサイズ確認

購入者都合の返品は不可だけど、それでも先ずは付属品は外さず、選定に致命的ミスが無いか、サイズがイケるのか設置する場所へ実際に置いて確認しました。

う~ん…イケそうな気がします…多分。

これが令和の縦すべり出し窓!!

こちらが外から見た外観になる面です。

さすが令和のサッシ、かっこいい!!

縦すべり出し窓の網戸を被せてみた

オプションの「横引きロール網戸」も注文しましたので重ねてみます。

うーん…つけ方分からん。

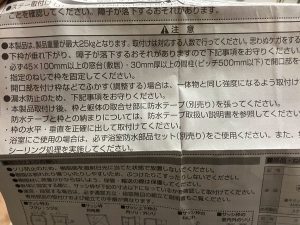

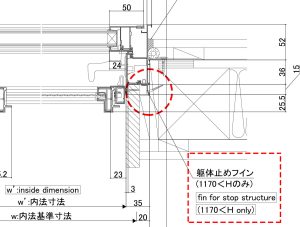

取付説明書を読んでみる→疑問出現

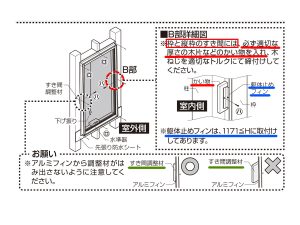

同梱の取付説明書に目を通してみると「サーモスL縦すべり出し窓」の全サイズ共通なようで

「サイズにより除外する項目」や「設置場所により不要な作業」を飛ばしながら読んでいくと

少しだけ気になる点が出てきました。

それは以下。

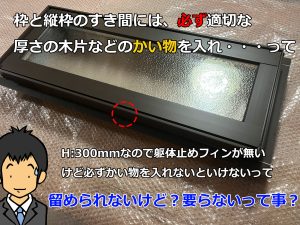

※枠と縦枠のすき間には、必ず適切な厚さの木片などのかい物を入れ、木ねじを適切なトルクにて締付けしてください。

※躯体止めフィンは、1171≦Hに取付けしてあります。

「躯体止めフィン」というのは高さ1171mm以上の製品に付いている物だということが明記されているので「高さ700mmの本製品には躯体止めフィンは無い」という事は理解できるのですが

「枠と縦枠のすき間には、必ず…かい物を」という文言が引っ掛かりました。

すき間には必ず…だとぉ!?

あと、「すき間調整材」と「かい物」は別物か?

「かい物」とは?

そもそも「かい物」とは何ぞや!?ですが

買い物

ではなく「かい物」です。

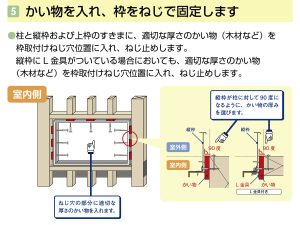

同社の汎用マニュアルにも出てくるこの「かい物」というヤツ

これはスペーサーだとかベニヤだとかいう隙間調整材だと思われます。

扉には隙間を敢えて空けなければならない

以前、大手建材メーカーのサポートへ室内ドアの施工方法についてご教示いただいた内容で

扉枠の開口寸法は製品寸法(枠外幅)+10mmとして

枠を取り付ける際、ベニヤを挟んで固定します。

ベニヤを挟む…?!

開口寸法は枠外幅ピッタリでは

いけないのですか?

う~ん…

絶対ダメだという訳ではないですが

それだとちょっと…

少なくとも5mmは空けて頂ければ…

経年で下地が変形する事で扉の開閉に

支障が出る事が想定されるので

間柱と枠の間にわざと隙間を空けるため

ベニヤを挟むのでしょうか?

はい、そうです。

と、いうような回答を頂いたと記憶しています。

ということで扉枠の開口部は

- 寸法ピッタリはやめて欲しい

- ベニヤを挟んで留めてほしい

- 適切な隙間がないとそのうち開かなくなるよ

という事だと理解しました。

「かい物」は重要!!

この今まで聞いたことも無い「かい物」なるモノの正体は外から扉枠に掛かる力を逃がして変形を抑える為のスペーサー。

ベニヤ板をカットしたものを一般的には使い、こういう『サッシ枠へ変形を回避する為に挟む使い方をしたベニヤ板の事を「かい物」と呼称する』というのが正しいようです。

なお、これは推測ですが「すき間調整材」はあくまで隙間を調整する用途につき「かい物」ではないという事なのかな?

ややこしいなw。

窓が開かなくなってFIXにランクダウンするとかイヤ過ぎるので枠の変形は何としても避けたい。

「かい物」留められないんですけど?

躯体止フィンは製品高さ1171mm未満であるので付いていない事は正しい模様、それに代わるようなビス穴も製品には見当たらない。

「枠と縦枠のすき間には必ずかい物」の文言も無効でいいのか?

「かい物」はサッシ窓に必須なのか?

「かい物」が重要だという事は分かったのですが絶対に入れないといけないものなのか?

少なくとも我が家で幾つかサッシを取り外しましたが「かい物」は一度も見たことがありません。

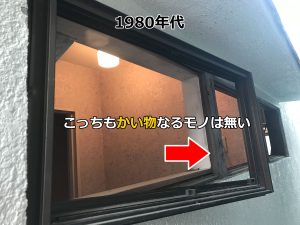

こちらは1970年代に付けられたアルミサッシ

「かい物」は出現しませんでした。

以下は更に年月が経って1988年にリフォームしたときに付けられたアルミサッシ

こちらにも「かい物」は付いていませんでした。

サッシの構造上不要だったのか、当時入れる習慣がなかったのか、そもそも必要のないサイズだったのか。

言える事はこの両サッシ、最後まで開閉に支障はきたしませんでした。

リクシルさんに質問する←断られる

当該製品についての御社の取付説明書に記載されている

取付方法及び強度確保についてお伺いしたいのですが…

当方一般人です。

施工についてはお答えし兼ねます。

販売店様へお問い合わせください。

そ…そうですか

わかりました(泣)

ちょっと可哀想に思ったのか…

施工についてはお答えできませんが

「納まり図」ならご提供できます。

ウェブサイトのこちらです

ありがとうございますぅ!!

質問は販売店へしてみます

ありがとうございましたぁ!

納まり図を手に入れた。

納まり図を大事なもの袋に入れた。

販売店に質問した

販売店の方には素人が無知な質問をして若干申し訳ないとは思いながらも「聞くは一時の恥」とばかりに厚かましくメッセージを送りました。

挨拶・定型メッセージ等を端折って書くと以下。

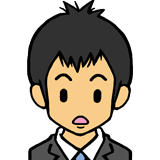

当該製品枠内のネジ穴有無ついてです。

同梱の「取り付け説明書」の2ページ目には『枠と縦枠のすき間には、必ず適切な厚さの木片などのかい物を入れ、木ねじを適切なトルにて締付けしてください。』との記載があります。

しかし、アルミフィンと下地を留め付ける穴は空いていますが当該製品には当方で確認したところ最も室内側になる層にある縦横の枠には木枠(窓枠)用と思われる穴はありますが図の位置になるサッシ内側から外へ留め付ける為の穴は空いていませんでした。

これは以下いずれかになりますでしょうか?

・そもそも本製品のサイズが小さいため最初から穴は無くネジの留め付けが必要ない(ので穴が無い)

・枠内から下地への木ネジは必ず必要で自らアルミサッシへドリルで穴を空けなければならない

・製品不良

誠にお手数ですがご回答のほど宜しくお願い申し上げます。

取付説明書を確認しましたところ「※躯体止めフィンは、1171≦Hに取付けしてあります。」という記載がございました。

この場合に適切な厚みの木片等を入れ、水平垂直を保つようにしてほしいという意味かと存じます。

今回お手配したのはそれより小さいサイズの商品ですので、躯体止めフィンはついておらず、水平垂直を保てていれば良いものと存じます。

ありがとうございます。

という事は

⚫︎当該製品は1171以下につき枠内に木ネジを留める仕様ではなく、また当然別途躯体に穴を空ける必要は無く製品に空いている穴が全て、「それで持つ設計」

⚫︎水平垂直が取れていれば敢えて「適切な厚みの木片」は必要ない

という事でよろしいのでしょうか。

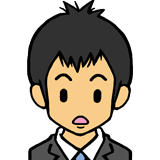

添付図面の通り、Hが1170mm以下の場合は躯体止めフィンがつかないため、開口内部からのビス止めはせず、屋外側からのビス止めだけだそうです。

本商品はサイズが小さい場合は屋外側からのビス固定のみで支えられますが、大きいものになるとそれだけでは脱落の恐れがあるため、「躯体止めフィン」を使用して開口内側からもビス固定をしていただくようになっております。

小さいサイズでしたら躯体止めフィンもそれ用のねじやねじ穴も必要ないということです。

取付け説明書の「※躯体止めフィンは、 1171≦Hに取付けしてあります。」という表記はご質問前から確認していたのですが、躯体止めフィンが無い事と木ネジ用穴が無い事が同一なのか判断できかねていた事と窓の開閉で掛かる下地への力の負担が如何程なのか(この木ネジ量・方向だけででいいのか)疑問でした。

また、「かい物」という適切な厚みの木片の役割について理解が浅いのではないかと懸念もありました。

つきましては、ご指南通り開口内部からのビス止めはせず(というか穴が無いのでそもそもでできないですが)、屋外側からのビス止めのみ(仕様通り)といたします。

なお、下地は1から組みますので基本的に水平垂直は取れると思われますので、納まり図にも表記があるように見えますが1171mm以下は省略可能と解釈し「かい物(適切な厚みの木片)は無し」で取り付けを行おうと思います。

この度はご対応誠にありがとうございました。

いやぁ、これで何とかなりそうです。

もしかすると分かっている方にとってはバカらしいやり取りに見えるかも知れませんが

取付方法がさっぱり分からない私にとっては無視できない件でした。

結論:このサッシに「横のかい物」要らない

窓自体が小さい(軽い)のでサイドに木ネジは不要、従って枠横への「かい物」も不要、縁にある穴へ付属の木ネジを10本留めればよい様です。

販売店の方がメーカーとやり取りして頂いた上での回答ですので正しい取り付け方だと思われます。

枠上への「かい物」はあっても良いのかな。

出窓の仕上がりはこんな感じかな。

次回は納まり図を見ながら窓の下地を組んでいきます。