築50年の我が家をDIYリフォームしています。

あーでもない、こーでもないと考えては試し成功したりイマイチだったり。

ダイニングキッチンの床を解体して基礎割れを発見し、しょうがないので基礎補強をして土台も付けました。

今回は大引きと束を取り付けます。

大引きは105角ヒノキを使用しコンクリート2次加工製品にコンクリートを流し固定し束とします。この施工を素人がどのくらいの施工精度でやれるのか試してみました。

大引き

6畳程の面積で大引きは通常は90mm角を使用するとは思うのですが今回は

105mm角を使用します、何故かというと

強そうだからです。

大引きを仮設置

先ず大引きを仮置きして束の位置を現物合わせします。

105角の大引きは

高さと位置を特定して墨付け、仮置きしました。

この上に高さ90mmの根太が乗る予定です。

ちなみに基礎パッキンが面から出ていると105角の大引き金物は収まりません。

仮置きでレイアウトを確認します。

束の本数と位置を検討

独立基礎を作って鋼製束を立てます。

床下に土間コンクリートを打っていれば束を立てるのも自由自在でしたが

効果とコストに見合わないと判断してベタ基礎・床下土間を見送りました。

束の仕様は独立基礎+鋼製束とします。

束のピッチ

束はプロに教わった知識・ネット・経験を勘案しても居住用住宅においてやはり910mm間隔(ピッチ)がメジャー中のメジャーではないかと思われます。

でも、バランスはあれど「床を支える部材は多いに越したことないのではないか?」と常識を少し疑ってみます。

本数分荷重が分散しますし、例えばスポット溶接でも本数は強度に繋がります。

多いのは正義だと考え本数をできれば増やしたいと思い検討しました。

束の位置と本数

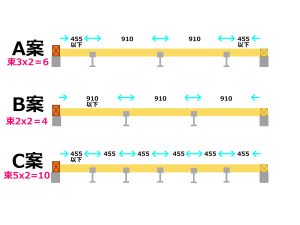

寸法を測ると3案出てきました。

| 案名 | 束数 | 位置 |

| A案 | 6 | 中心から910mmでピッチで割り振る |

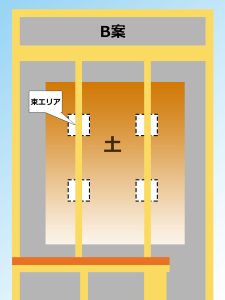

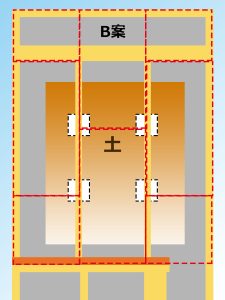

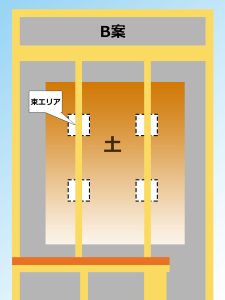

| B案 | 4 | 捨て貼りの貼り出しから910mmピッチ |

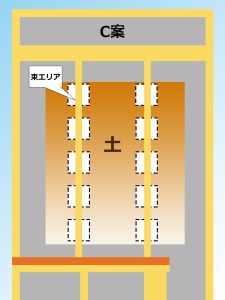

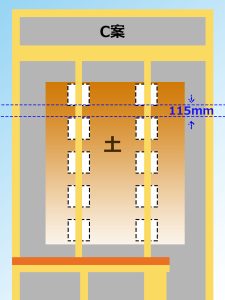

| C案 | 10 | 中心から455mmでピッチ割り振る |

A案は余裕を持った案、B案がメジャー案、C案は強化案です。

各案を検討

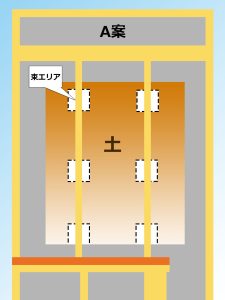

A案

A案は通常より2本多い余裕を持った本数。90mmの根太を受けるのこれがいいのではないかと思いました。

ポジションはいい感じです。

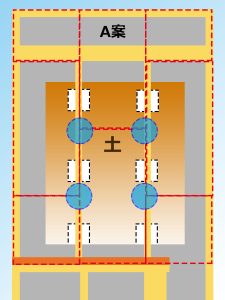

束の力を十分に発揮できない?

捨て貼りを貼ると

束が400mm程ジョイントからズレます。

これでば束の力を十分に発揮できないのでは?

2本増やしてもプラマイゼロ?

反りを見て大引きを入れますので逆に反らないとは思いますがジョイントは安定している方が床に影響は無さそうです。

ダメっぽいです。

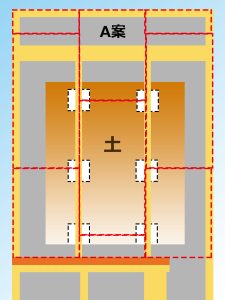

なら、捨て貼りを中心から割り振れば?

と思い検討しましたが、それをすると貼る枚数が増えてしまいます。

増える枚数は1枚ですが材料の面積が減り小さい材料が増えます。

これはダメだ。

隣に地続きのリビングがありますしセオリーを無視しただけのメリットが果たしてあるのかというと

束2本だけのために枚数を悪戯に増やして合板の枚数を増やすとか何だコレ罰ゲームか?

残念ながらA案却下です。

B案

続いてB案ですが普通中の普通。

何の変哲もありません。

当初からの予定でしたし何の問題も無さそうです。

でも折角作るんだからもっと良くならないかな?

と思うのです。

C案

ならば910mm間隔ではなく455mmにすれば密度が上がって床材の割り付けも変えなくていいのでは?

と考えたのがこの案です。

凄い・・・強そうだ・・・

土が穴だらけになる

こんなに独立基礎を打ったら周囲の土はボソボソになりますね。

計算上隣り合う独立基礎は狭い箇所で間が100mm強しか無くなります。

これでは土の締りなど期待もできず

最早残土を大量に出しても全体土間を打った方がいいレベル。

こんな事するなら部屋全体に土間を打った方がいい

C案却下

で、結局B案

こんなに色々考えたのに普通のB案採用

やはりメジャーな寸法には意味がありますね。

下手な考え休むに似たりとはこの事。

仕様決め

仕様を決めます。

基礎打ちの時から予め決めていたのですが念のため再確認します。

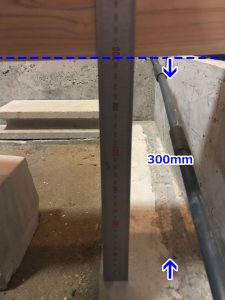

打ち増し基礎のフーチングから高さ約300mm

GL(土面)はおよそ20mm~40mm下さがりの320mmくらいです。

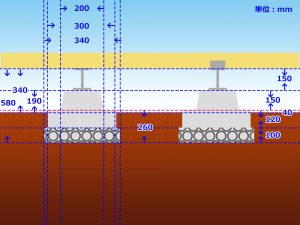

仕様決定

砕石:100mm、板厚:170mmとして束石を70mmコンクリートに食い込ませます。

掘削

幅:340mm X 高さ:520mmのバカ棒ならぬバカ板?

これで掘削寸法をチェックしながら掘っていきます。

できました。

また残土が増えて・・・

型枠設置

型枠を作ります。

サイズが小さいので使用済みの材料が使えます。

杭で水糸を張ってみる

エクステリアで地中に杭を挿し水糸を張って作業しているのを拝見しました。

初めて杭を使ってみたいと思います。

廃材を加工しました。

ハンマーで打ち込んでレーザーで水平・垂直を出し、水糸を張ります。

レーザーで位置を合わせてハンマーで型枠を叩き込んで埋めます。

こんな感じかな?

全部埋まりました。

よく転圧して

OK

杭ダメだ

スペースが狭いし、打ち込みが浅かったかもしれませんが杭に体が当たって狂います。

邪魔なんで廃止。

ちょっとイヤだったけど設置した新品の土台に木材を打ち付けて水糸を張り直しました。

水糸の位置も角に変えました。

砕石投入・転圧

転圧した土に

採石投入、再転圧。

4か所全て完了。

型枠の位置調整

型枠を正しい位置へ水平・垂直に調整して場所を確定させます。

大引きを乗せる

再び大引きを規定の位置へ置いて

大引きから型枠を吊る

こちらも勿体ないですが大引に吊木をして型枠を上から吊ります。

糸だらけになる

とにかく大引きの真下に水平・垂直に寸法通りにということでやっていたら水糸がどんどん増えていきました。

チェック

型枠を正しいレベルにセットできました。

過不足がないかチェックします。

束石の収まり

下に木材を敷いて束石が水準通り入った時の高さを再現して収まりをチェック。

台座上の縦横に張った水糸に合わせれば束石が正しい位置に収まるように墨をしておきました。

鋼製束も置いてみて収まりをチェックします。

約5mm隙間ができる塩梅です。

予定どおりでOK。

束石の水平

続いて束石が入った時の水平状態を再現しました。

大丈夫そうです。

張り出し寸法

束石から50mmづつちゃんとコンクリートが張り出すかチェックします。

OK!!

こっちもOK。

打設準備

コンクリートの体積を測ってざっと必要量の計算をしておきました。

量は大した事ありません。

計算した材料を用意して束石は予め水に沈めて打設したときコンクリートの水分を吸わないようにしておきました。

コンクリート打設

では打設開始です。

ポイントは「2回に分けて練る」です。

採石が水分を吸ってしまってコンクリートが水分不足にならないように予め散水しておきます。

コンクリートを練って入れていきます。

下の墨は厚100mmの印です。

コンクリートバイブレーターで気泡を除去します。

折角あるので使わねば!

木コテで表面をならします。

硬くするため1時間ほど放置します。

季節は春です。

放置後1時間

放置後1時間経過

レイタンスを含んだ水が表面に出てきました。

定期的に木鏝でちょっと押さえておきました。

放置後2時間

放置後2時間後

コンクリートが締まってきましたので再びコンクリートを練って投入します。

束石をグリグリして水糸に合わせます。

周りを埋めます。

鋼製束の収まりを最終チェック。

目論見通りになりました。

もう触っちゃダメ!!

帰ります。

養生7日後

打設から7日経ちましたので型枠を外します。

パカッ

楽々です。

いい感じです。

ツートンになっているのは2回に分けて打設したからです。

埋め戻しします。

土をならして終了。

横から見るとこんな感じです。

上手くいきました。

よかったよかった。

費用集計

今回使用した材料の数量と価格を記しておきます。

| 品目 | 数量 | 詳細 | 単価 | 金額(円)税抜 |

|---|---|---|---|---|

| 鋼製束Lタイプ | 4 | 働き寸法:145~198mm 最大圧縮荷重:41.02kN | 408 | 1,632 |

| 台形型束石 | 4 | 上面:150mm X 150mm 底面:200mm X 200mm 高さ:170mm | 892 | 3,568 |

| 塗装合板 | 少々 | 端材 | 2080 | 2,080 |

| 木材 | 少々 | 端材 | – | 0 |

| 砕石 | 7袋(18kg/袋) | 転圧用:4袋(72kg) + セメント用:3袋(56.65kg) = 128.65kg | 238 | 1,666 |

| セメント | 約0.7袋(25kg/袋) | 18.45kg | 360 | 252 |

| 砂 | 約2袋(23.5kg/袋) | 49.10kg | 278 | 556 |

| 合計 | – | – | – | 9,754 |

| 日数(日) | 時間(h) | 費用(¥) |

| 6 | 20 | 9,754 |

1日平均3時間で工期には1週間弱、費用は1万円弱でした。

まとめ

今回は思い通りの施工ができました。

素人がどのくらい水平・垂直に独立基礎束を作れるかやってみました。

束自体は高さが違っても沈まずしっかり支えられていればいいと思うのでこんな施工の精度は必要はないと思います。