脆弱だった築50年の戸建へDIYでどの様に考えてどのように耐震補強をしたのかを投稿しています。

内容は以前から判明している事も含めて素人成りにではありますが考察し、悩み、考え、耐震補強を行ったまとめです。

既存構造の問題点とそれをどのように補強すればよいのか。

新しく梁を追加するとして本当にプラスになるのか、なるとしたらどうやって入れるのが良いか。

そういう事を全体を観て学習し検討しつつ進めていきたいと思います。

前回で分かったこと

前回分かったことは、有るべきと思われる場所にどうして基礎が無いのか?同じ条件なのに梁の太さが違うのは何故か?等…我が家の構造材についての偏りとその理由です。

その理由とは、梁せいの違いは間取りによるもので、基礎が無いのは法律が理由、基礎をセットバックして「火打ち」と「横架材」を抜き結果として『一部制震構造?』を取り入れたような形になった。

というようなものです。

我が家で出来る地震対策は?

地震大国であるワー国日本。

築50年という時間経過で「古民家」という括りに属するようになった我が家、今の建物と違って耐震性能などは未成熟、更に老朽化に伴い同世代の建物では大きな地震が発生すると倒壊する事例も少なくありません。

そうならない為にも今一度、地震発生時に起こる建物の運動を理解しつつ対策を整理しておきたいと思います。

地震で建物が揺れる際

- 地面が揺れる

- 基礎→柱→梁を伝って建物全体が揺れる

- 揺れたエネルギーが梁→柱→基礎→地面へと伝わり吸収される

- 1~3繰り返し

と、こんな感じらしいです。

揺れによる建物への衝撃、伸縮やたわみに耐え、溜まった地震のエネルギーを如何に満遍なく建物から逃すかだとか。

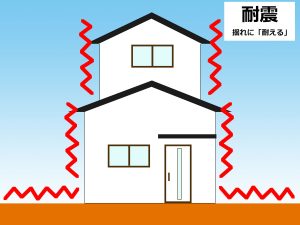

耐震(採用可)

揺れても割れない・倒壊しない硬い家にする。

最もメジャーなのがコレ「耐震」です。

正しく剛拳。

古い家でも補強で一番やり易いやつです。

添える、受ける、重ねる、増やす、接合部は金物。

既にこの方法である程度補強をしてありますが、耐震補強すると強くした隣が相対的に弱くなるとジレンマ、硬すぎると逆効果にもなるらしいので気をつけたいところ。

満遍なく補強することが賢明で、構造計算が重要だということです。

じゃあ、どこまでやればいいかというと、普遍的事象と関係者の話・自身の経験を基に考え満遍なく補強すればするほど予算がアップするというスパイラルに陥るのをどこかで止めないといけない。

そんなに費用アップするなら建て替えのが良いまであるような点も気をつけたいポイントです。

制震(部分的に採用可)

揺れを正面から受け止めずエネルギーを上手く流して建物へのダメージを最小限にする。

何だか美しい感じがする「制震」。

流れに逆らわずいなす静の拳。

専門家の力が試される至高の技?

と、思ってたけど実際は職人技とかでは無く衝撃吸収のダンパーだとかそういう類なのか

制震1本では成り立ちづらく耐震とセットで考える(らしい)。

意図的に構造体へ制震構造を反映させるというのは、どうにも出来そうにない。

ところでプロに指導受け基本的に天井下地や壁下地等を構造体から数ミリすかして取り付けたりしている。これは制震構造の類?

あと筋交も取り付けたが、これも制震の要素を持っているんだろうか?

免震(採用不可)

大地の揺れを極力建物へ伝えない構造にする。

スゲーな…揺れの「無効化」だと。

大地からの攻撃を無効にするなんて無相拳か?精霊の力か?

この中で導入コスト最高値。

新築戸建への導入は環境によっては可能なようだが戸建レベルでの費用対効果は低い模様。

なお、テクノロジー的には凄いけど築古の一戸建てへ転用は無理過ぎ。

よって我が家には完全に対象外。

補強の考えまとめ

我が家に耐震と制震が適用出来るというのは理論としては何となく分かるけど構造計算は、さっぱり分かりませんし、まぁ専門家じゃないのでこれ以上理論を深めるは難しそうです。

今までの経験も含めてまとめると、揺れで家に掛かる力には

- 梁や床面などの水平応力

- 基礎や柱の垂直(鉛直)応力

があり、軸組みされる事でこれらに応力が発生する。

なお、この応力というのは構造体における「圧縮/せん断/曲げ」等の現象の事(合ってる?)

で、接合は

- 外れないように

- 抜けないように

- 絶対に落ちないように

で、接合時の考え方として

- 固定する

- 引っ張る

注意する点は

- 動いた時潰れたり割れたりしないか

- どちらかが(明らかに)負けないか

- 過剰な数の釘やビスを打ってないか

- 材料がテコやハンマーになってないか

といったところでしょうか。

構造上の問題点を考える

以上を踏まえて我が家に起きた結果から問題点を炙り出し対策を講じれば現実的かつ効果的ではないかと思います。

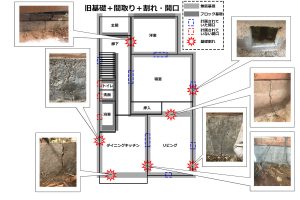

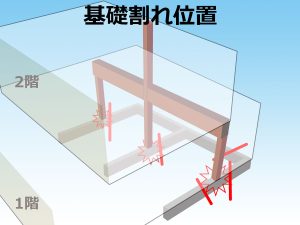

我が家の基礎割れ状況

先ずは基礎現況、以下が全ての基礎割れ状況です。

※一部の隣接割れは省略しています

図面左下の割れは地盤沈下と基礎セットバック(建物オーバーハング)が関係していると思われます。

此処に2階の荷重が集中した?

基礎がセットバックしている事によって一部規定だった火打ち梁等の構造材を組む事が難しくなり、更に部屋をまたぐ為、2階の端部を支える大梁に直下で支えている柱は3本。

柱1本へ掛かる荷重は対辺の構造と比較して倍、おまけに点で支える基礎構造。

随分負担が掛かっていたものと伺えます。

結果的に建物の倒壊は無かったけど大梁直下にある柱下の基礎は全て割れています。

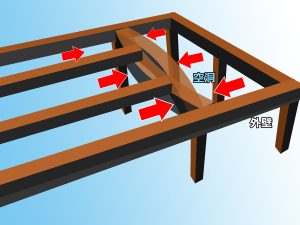

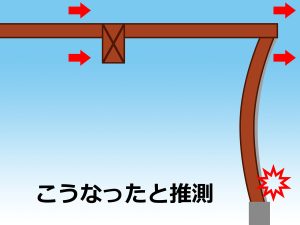

大梁が動くイメージ

同位置の大梁。

実際にはもっと複雑な動きをしてそうですがここでは水平応力にのみフォーカスして考えてみます。

件の空洞になっている場所には横架材が無く揺れによるエネルギーが大梁から効率よく分散されず

2階の荷重が両端の大梁直下の柱へ集中し直下基礎の強度をオーバーフロー、柱直下全ての基礎が割れる結果になった。

・・・のではないかと思うのです。

2階を支える事には成功したが基礎が耐えられなかったようです。

今のままでは2階の荷重分散に偏りがある

結果として今の構造で基礎割れを起こしました。

理由は

- 基礎が弱い

- 大梁直下の柱に2階の荷重が掛かり過ぎている

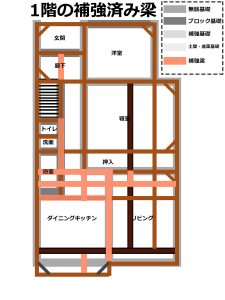

基礎の補強はした

基礎は包括的とはいえませんが出来る限り補強しましたし、基礎が無かった場所にも基礎を打ちました。

基礎補強と土台補強

基礎追加

全ての基礎補強

基礎はかなり補強して基礎がない端部も基礎を打ちました。

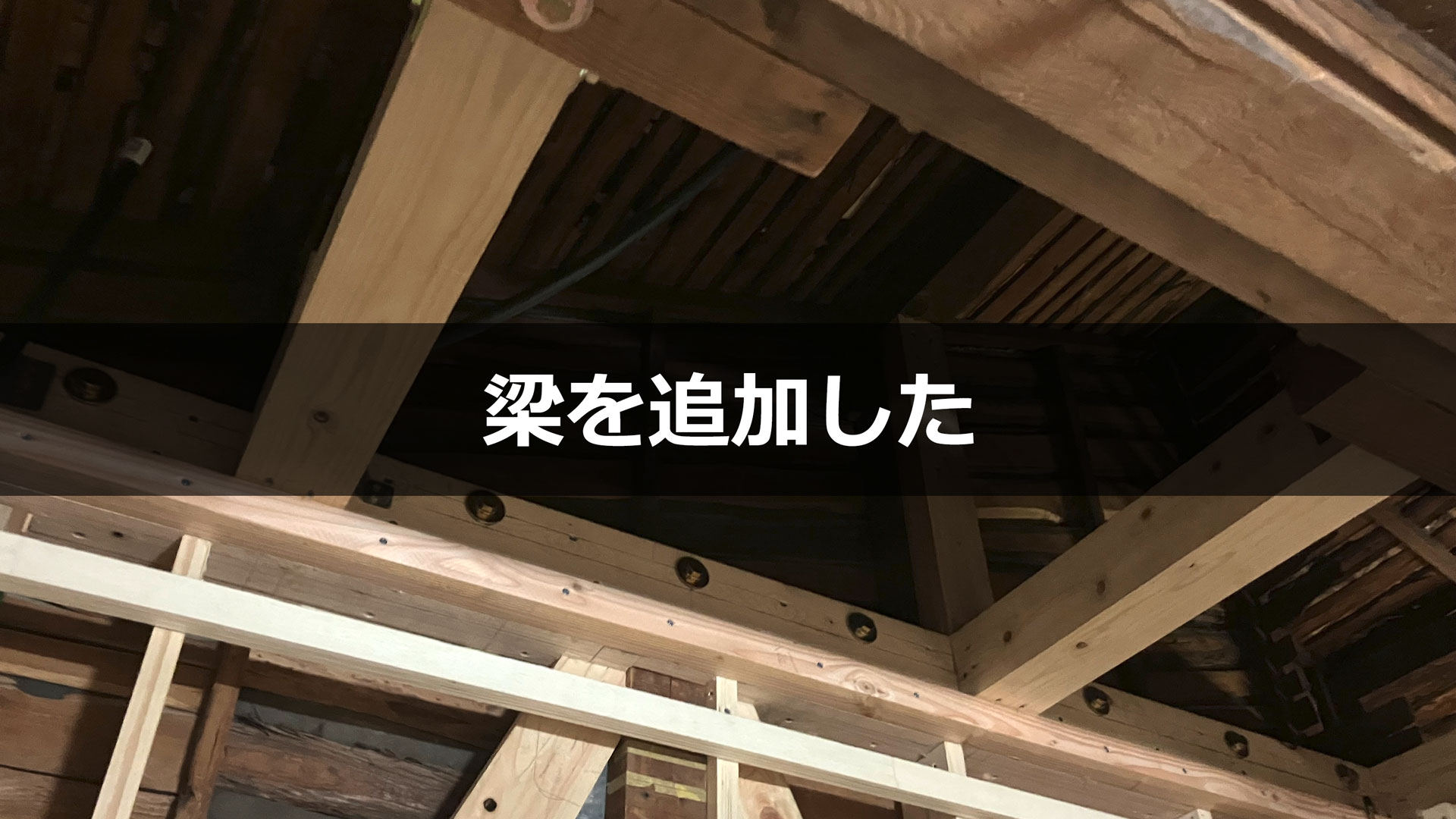

梁を追加・補強もした

横架材(梁)多数+鋼製火打ち追加。

全耐力壁と柱補強

柱補強と耐力壁も

バランスも意識していない訳ではないです。

今まで負担していたエネルギーを幾分軽く(分散)できないか

基礎補強で基礎を横に抱かせはしたものの、元の無筋基礎が鉄筋入りの基礎へ置き換わった訳ではありません。

同じエネルギーをかけ続けたら中で無筋基礎が割れるかも。

家の中心辺りに耐力壁を入れたので今でも軽減はされているようにも思いますが

更に大梁から柱直下の基礎へ流れるエネルギーを幾分かでも分散した方が良いのではと考えています。

つまり『持ってる荷物が重いようなので他へ分けたい』というような事です。

壁の耐力が低く割れた外壁

基礎だけではなくリビングの外壁は震度6の地震でこんな風に割れてしまいました。

外壁はどう割れたのか

室内から見るとこの様な割れ方です。

コーナー窓を付けるため筋交いが切られた事や設備工事のため切られた下地も大きな原因かと思いますが、割れは外壁の根元に集中しています。

外壁の割れたプロセスを考える

これは外壁側の耐力が総合的に揺れのエネルギーに負けて外壁を割ったということだと思います。こんな風に。

弱かった基礎を強くした

上記でも述べましたがここは基礎を補強をして土台補強もして

弱かった壁も強くした

壁は筋交を復活・追加して強度を上げましたので構造計算は出来ませんが以前よりは揺れに負けないのではとは思うんですね。

分散するエネルギーは定量なのか?

大梁に新しい梁を繋げる事で地震時に大梁に溜まったエネルギーは一体どのくらい、どの様に伝達されるのでしょうか?

思考の迷路に迷い込む

今までは大梁がしなって柱へ多くのエネルギーが伝わっていた(と推測している)ところへ梁を繋ぐと

大梁から溢れたエネルギーは揺れに応じた一定の割合移行する?それとも一体化した事で大梁と同じ動きをするようになってしまう?

いや、両方間違っているかもしれない?分からなくなってきました。

「曲げモーメント」とか「たわみ」の計算はさっぱりわかりませんしもし、仮に物凄く頑張って解いてもその通りになるとは到底思えない。徒労に終わる事請け合い、いやもう考えるの面倒くさい。

補強テスト中の梁

で、基礎が無かったダイニングキッチンの端部へ基礎を打ったので上へ火打ちと1本補強を先行でテストケースとして入れているんですが

両サイドの鋼製火打ちは取り付けてから大分経ちます。

入れた1本の梁は取付位置を柱に合わせ4ヶ月程経過しています。

追加した梁は105角の古材を流用、サッシがあるので怖くて1本にしています。

取り付け方は決して理想的とはいえませんがベストは尽くして(便利な言葉)取り付けました。

エネルギーの偏りが気になりますが今のところ梁周辺には問題は出てません。

もし問題が出たら即外すつもりで付けてます。

サッシ上にも付けた方がいいかなぁ…

梁の取付位置を選定

「どのくらいの梁」を「何処」へ「幾つ」追加するのか?

【案1】柱と梁を合わせよう

軸を合わせ揺れのエネルギーを梁から柱、基礎から地面へ逃す。

ダイニングキッチンのテストケース同様に柱と位置を合わせて1本105角の補強を入れるのが良いのでは・・・

と、思っていたのですが柱の根元は床下換気口の開口部があります。

今考えると基礎を打つ際、開口部の位置をずらしても良かった気もしますが時既に遅し。

計画性大事、でも始めからここまで考えられない。

柱と梁の位置を合わせる案は却下

よって、残念ながら柱へ合わせる案はダメ。

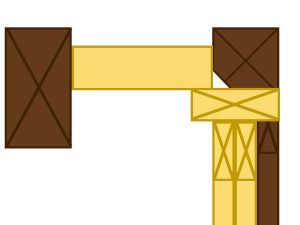

【案2】既存梁と通りを合わせる案に決定

色々考えた末、柱へ合わせられないけど代替案として枠を作った中へ900mmピッチで105角を2本入れるのが妥当ではないかと考えました。

入れる梁の仕様を考える

大きさや位置・本数が決まったので今度は具体的に追加する梁は「どのように繋げる」の?ってヤツなんですが

- イモ(仕口も何もない繋げ方)はNG

- 仕口と金物併用

- 万が一の落下防止措置も含めた安全安心設計

で、繋げたいと思います。

その為に既存の梁にまた手を加えないといけなくなりました。

うーん面倒くせー…

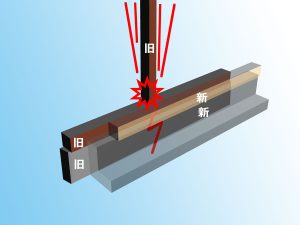

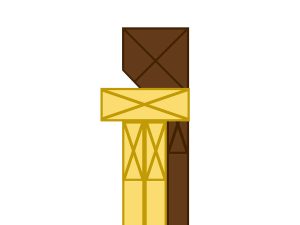

初めから欠損していた既存梁

これが現在の外壁側の梁です。

この角が欠損した梁を目にしたときは「あーシングル筋交いだし適材適所・コストカットかぁー」と残念な気持ちを抱きつつ合点がいきました。

梁を下から受けている枕梁は当方が入れたものですがこれは…

枕梁で欠損を補強

既存梁の下部が元から欠損していて2本目の筋交を入れる事が出来なかったので120 x 45mmの檜材を下から枕梁として挟みました。

この枕梁の上へこのように直角に梁を架けて補強するのもアリかも知れませんが

地震等で発生する水平方向に掛かる力に「より追従して欲しい」(引っ張りに)ので既存の梁へ仕口を掘るか、材料を増し抱かせたうえ、仕口を掘るのが良いのではないかと思います。

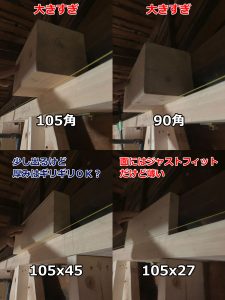

添え梁のサイズを選ぶ

既存梁へ横に増し抱かせる材料を考えます。

位置的に小屋裏束が邪魔して既存の梁へ仕口を掘れないし元々脆弱なのでこれ以上ダメージを与えない方が良いと判断、側面に材料を増し抱かせる方向で考えます。

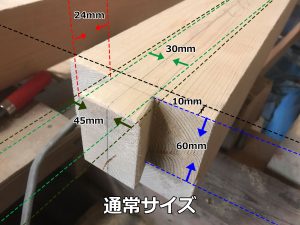

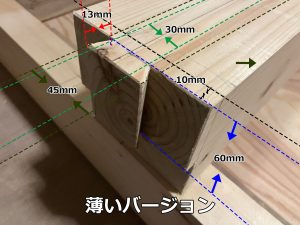

で、105mm角・90mm角・105 x 45mm・105 x 27mmの4つを添えさせてどれがいいか考えたころ

この4つの候補の中から45x105mmが妥当かと考えました。

添え梁と追加する梁を組む

45x105mmの材料を既存梁へ添え梁と追加する梁を直行させ組んでいきたいと思います。

欠損梁へ添え梁をする

先ず添え梁にする105x45mmの檜材をカット、ちゃんと納まるのか確認。

大丈夫だったので一旦下ろして次へ。

追加する梁は45mm厚の添え梁に大入れ蟻掛けを掘る

追加する梁は、イモ付け(切っただけの面を互いにくっつける)は嫌なので仕口を掘ろうと思います。

以下は105mm角へ何度か掘った「大入れ蟻掛けのオス」です。

これの先端にある「蟻」部分をおよそ半分にして蟻掛けのオス堀ります。

「こんな薄い蟻でイケるのか?」と、ちょっと思いますが限られた選択肢の中でこれ以上に良い方法が思いつかなかったので。

同様にメスも掘ります。

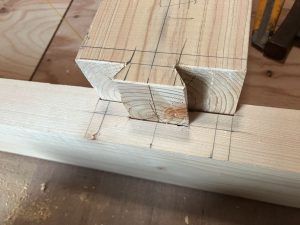

フィッティングー

OK!!

仮組み

再び材料を上げて納まりを見ます。

何とか大丈夫そうです。

既存梁の欠損を埋める

申し訳程度かも知れませんが、梁の欠損部分に三角にカットした木材で埋め木しておきます。

隙間をボンドでベタベタにしてやろうかとも思いましたがそこそこ寸法が合っているし、既存の材料は表面がささくれ立っている事とすぐ上が屋根なので温度も高くなろうかと思い、止めておきました。

うーん…ボンド入れておいた方がよかったかなぁ…

欠損梁+添え梁

欠損梁に添え梁を被せ、中の埋め木へビス打ち、梁本体へはコーチボルトを打ち一体化します。

コーチボルトのピッチは約300~350mmです。

追加梁を架ける

続いて欠損梁と反対方向の大梁へも同じように「大入れ蟻掛けのメス口」を掘った添え梁をクランプで締めて仮付けしてみます。

クランプでガチガチに締めた添え梁へ「大入れ蟻掛けのオス口」を掘った補強梁をはめてみるとイケそうだったので

水平も一応取っておいて

こちらもコーチボルトで一体化していきます。

無事繋がりました。

真下から見るとこんな感じです。

落下防止材を添え抱かせる

床の大引きに使われていた65mm角を再利用して追加梁の下へ留め、万が一のため落下防止の措置をします。

経年で表面は変色、別の用途でも使ったし随分汚くなってましたのでランダムアクションサンダーで表面を削っておきました。

これ赤松かな?

大梁へ添え抱かせ、追加梁を下から支持します。

更にもう1本下へ、コーチボルトを打って追加梁とも一体化

完全に位置が決まった追加梁の仕口(ジョイント)には順次ビスを打っていきます。

強化しまくった角欠損梁にも落下防止材

反対方向の外壁側も追加梁を45mm角で下から支持しておきます。

これ以上大きい材料は構造上入らないのでこのサイズが限界です。

水道管の形状を調整

当初は想定していない梁の形状になってしまった事でルート変更した水道管が周囲の環境に合わなくなってしまったので切ってやり直しました。

小屋裏束も補強してみる

薄い大入れ蟻掛けで繋いだ補強梁の上へ小屋裏束に補強材を添えると仕口を上から押さえる事ができるのでこれで一層「飛ばない・抜けない」筈…

いや、飛ばないで、お願いします。

当該エリア全ての束に同様に補強を加えて仕口を押さえました。

いやぁ…これであってるのか?!

これでいいのか本当に…

羽子板ボルト

大梁側は羽子板ボルトを貫通させて引っ張っておきました。

裏面はこうなってます。

コーナー金物

外壁側の梁とはコーナー金物で対応。

梁追加完了

空洞だった箇所へ梁が2本入りました。

ビフォー・アフター

周りとのバランスもちゃんとしないといけませんがこれでいいのでは…ないかと…多分

次回のリビング内装工事は壁の断熱工事です。