前回の内装工事では外壁に面している筋交いを復活させたリビングの壁一面に2層の断熱材を入れました。

その後新しく窓を付けたりして現在に至ります。

今回はリビングの天井下地を組んでいきたいと思います。

なお、本投稿は下地を組む際に失敗した点をグズグズと直さなくていい言い訳をして作業を遅延させてしまうという情けないエピソードが入っています。

前回までの内装工事はこちら。

現状

天井下地を組みます。

とはいっても、両脇に見える「吊り木受け」が既に付いていますので8割は出来ていると言ってもいいくらいの状況です。

後は基本的に材料を切ってはめるだけ。

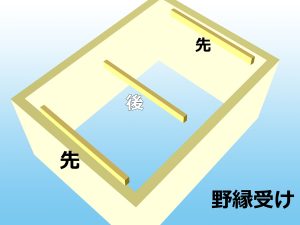

【楽勝!!】野縁受けを付ける

既に付いている吊り木受けへ下から野縁受けを付けていきます。

クランプでしっかり止めて少し斜め上に向けてビスを打っていきました。

こういう場所は手前でカットしてもよかったんですがたまに末端出てくる障害物はこんな風に切り欠いて奥まで突っ込んでおき…

で、ザッと野縁受けが付いたときに気が付いた事が…

【失敗】壁と天井の入り隅がむくれている

吊り木受けの対角にある壁際の野縁受けを側面に打ち付る場合、水平を出すため本来なら「墨壺で墨を打つ」か、「レーザー墨出し器で水平を合わせて打ち付ける」のが妥当ではないかと思います。

で、私は吊り木から吊り木まで墨壺で墨を打ったんですが壁2面のうち一面は糸の弾き方が悪く2重線になって(どちらが正しいか分からない状態)しまったのにもかかわらず作業を開始してしまいました。

この時点でアウトなんですが何故かアウト感なくそのまま作業続行

で、我に返った?のか、ちょっと嫌な予感がして面倒だったんですが野縁受けの面より少し低い位置にレーザーを照射して水平を確認してみると…

水平に付いていない

外壁側の吊り木受け中央辺りが3mm上がって付いてしまっていました。

あ~~~~~やっちまった…失敗…。

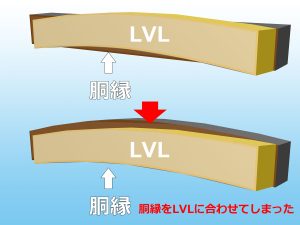

まぁ、つまり

こういう事です。

一体何をやっているんだ?

このミス自分で言うのも何ですがかなり頭がおかしい。

何故なら

- 自分の打った墨は弾く際にブレて2重になったので間違っていると思い込み墨両方を無視して

- レーザーで水平確認を面倒に思い未確認のまま

- 胴縁の線が垂れててLVLの線が正しいと思い込み裏にある胴縁をパワーでLVLへ合わせにいった

病院いこうか。

汚いビス穴を出したくない

測ってみたら2重になった墨の一方が正しかったようで修正しようかと思ったんですが…

部屋の中央から吊り木受けを455mmピッチで忠実に割り振ったので手前にある吊り木受けとの距離が非常に近く、2本共外さないとインパクトドライバーが入らずL型アダプター使っても綺麗な修正は難しい状況。

穴が増える前提でビスを外しても打ち直すか、同じ穴に打つならビスを深く打ち込みなおすか、それだと長いビスを打たないといけないのではないかと思いもするし、建付けや強度低下も気になる。

でも何より折角綺麗に付けたのに汚(ケガ)れるのがイヤでどうにか外さないで済む方法はないものかと考えてみました。

「折角綺麗に付いているのに外したくない」という事です。

このままでいい理由を探してみる

壁と天井の入り隅がむくれている件は、天井見切り廻せば見えなくなるんじゃないかと思いますがそういう理由は只の逃げや誤魔化しで、前提が違うのでNO。

だが、天井の中心は最終的にむくらせるので中心が3mm上に引っ張られている現状は人間の目の錯覚上、都合がいいのでは?

という仮説を基に考えてみました。

このあと本当に病院へ行く用事があったので、ここで作業終了して病院の天井と壁の角をずっと見廻って行き「自分にとって都合のいいむくれ探し」をしましたが、そのような天井の「むくり」が付いた箇所は見つける事は出来ませんでした。

今住んでいるマンションでも同様でした。

どうやらそんなご都合主義は無理なようだ。

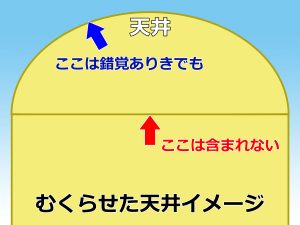

このまま放置すると天井はこうなる

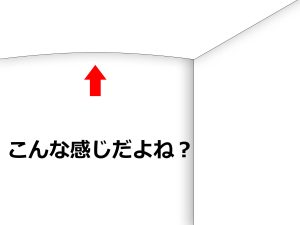

仕上がりをイラストにするとこんな感じではないかと。

これ、ダメだよね。

そもそも天井の中心をむくらす事と壁との角をむくらせる事は全く違い「どう見ても上がってたら変」だという事実を認めざるを得ませんでした。

理由探し失敗。

はぁ…直すか…。。。。

基本を分かってないからこんな事になった

あらゆる作業でそうであるように天井下地も外枠を作ってから中を入れるというのが基本的手順だと思いました(多分)。

野縁受けの割り付けが中心からであったとしても取り付け作業自体は外枠からしないとこのような結果になるのではと身に染みました。

両端の吊り木受けから水平を取る事で回避しましたが、複数の野縁受けにより水平レーザーが部屋4方を通りづらなくなり全体のレベルを確認できなかった事で施工としての一貫性を欠いていました。

どう考えても野縁受けはしっかり墨を出して先に両端から付けていくものではないかと。

既に吊り木受けが付いている事で、頭のどこかで天井には完全な墨が出ていると勘違いをしてボードや合板を張る方法と混同したようです。

ミスと直接的な関連はしていませんがこのような基本が出来ていない施工(者)はミスを誘発する原因になるかと存じます。

次回から気を付けねば。

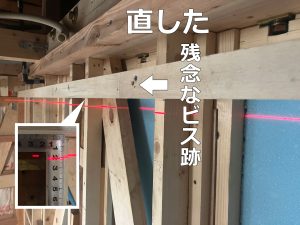

仕方なく直す

ウダウダとグズるだけグズって結局野縁受け2本外して直しました。

ビスも打ち直し。

野縁受けをビス&釘で留める

本流に戻ります。

野縁受けへビスを打った後、吊り木・吊り木受けも含めて釘(スクリュータイプ)を追加で打って「引き抜き」と「せん断」両方の力に強くします。

吊り木受け取付完了

本来なら1・2時間程で出来る筈の作業が日を跨ぐとは…

で、照明器具のため部屋の中心に当たる野縁受けへ墨を付けておきましたがこれは緩やかな失敗。

本当はずらさないとVVFを入れられませんでした。

幅の太い野縁を付ける

次に野縁。

石膏ボードのジョイントになる部分は幅60mmの野縁を採用、レーザーで直線を出して

まぁそんなきっちりした直線いらんかもしれんけど…

付けました。

点検口

リビングなので開口は望ましくないですが

ここにはメンテナンスが複数発生する(予定な)ので、天井に450mm角の点検口を付けたいと思います。

なお、この点検口は玄関用に購入したノーマルタイプで仮で付けています。

最終的には気密断熱タイプを付ける予定です。

※気密タイプは開口寸法が数ミリ違っていてやり直しました

あらゆる手を尽くして天井際の壁下地を留める

天井と室内に出来た垂れ壁との際へ60mmの下地を入れておきます。

室内からロングビットも使ってビスを打てるだけ打って

打てない場合は未だ根太を留めつけていない2階へ上がって

時には下地をどかしてビスを打ち

上からも打てない場所はL型アダプターを駆使して

それでもどうしようもない箇所は正面から斜め打ち。

袖壁の天井と壁の際下地完了

天井野縁

壁際の野縁がビシッと?通りました。

角はちゃんと出てそうです。

野縁の先端は壁から3mm空かしておきます。

とりあえず1本を除いて野縁は全て(仮ですが)付きました。

一旦終了です。