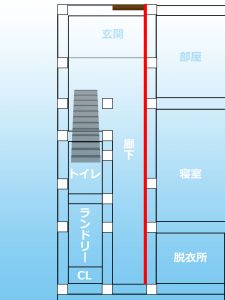

ようやく廊下の天井及び壁の通りを通せる時が来ました。

今回は部屋内の内装を残したまま扉を枠から交換、併せて廊下側の壁下地も作りたいと思います。

ここは昔応接間、リフォーム後役割無き部屋で無い割に一番小綺麗なリフォームがされており費用の使い所そこじゃねーだろっていう部屋でした。

当方だけ住んでいた時は筋トレ部屋で、今はありませんがパワーラックとバーベル・ベンチ・ダンベル・エアロバイク等があって床には分厚いゴムを敷いていました。

部屋の入りは玄関から最も近い場所で扉は外開きという部屋のスペースは稼げるけど扉が廊下に出てきて邪魔という環境でした。

土壁について

土壁は断熱性能はありませんが調湿・蓄熱・遮音性能について優れている事が体験からも昨今の情報でも確かであるといえます。

しかし、リフォームで土壁を覆ってしまうと遮音性能は維持されますが調湿性能と蓄熱性能が低下する事は明白かと思われます。

土壁の遮音性能は活かしたい

上述のようにリフォームで土壁を覆っても遮音性能は低下しないという点が最も土壁を残したい利点で、これは外壁に面している壁の土壁は残す、増やす。もし、土壁を落とした場合は相応の遮音性を担保する別の方法を施す。という方法を採っています。

土壁を落とす

廊下側の壁は一度リフォームされて表面に上塗りこそされていますが表しの土壁のままで、そもそも廊下面なので初めから調湿・蓄熱はさほど重要ではなく外壁には面してもいないので防音を考慮する必要も余り無く、わざわざ土壁を残したまま施工する必要性はありません。

強いていえば土壁を落とすとゴミが増えるという事が面倒な点ですが量にすると大した事もありません、扉を今の規格に替えるには仕方のないことです。

土壁を落としたのは今より随分前でした。

この時は壁をもう仕上げられるんじゃないかと先走って土壁を落としてしまっていてこれはそのときの写真です。

作業はこんな感じでゴソっと落ちたので楽でした。

この部屋内は建築当初から壁は土壁ではなく化粧べニア仕上で、そのせいなのか下地との留めが甘かったのか軽く切れ目を入れるだけで壁ごと落ちたんで作業は早かったです。

扉を撤去

まず、扉を外します。

こんなのは一瞬ですね。

ハイ取れました。

背の低い昔の規格ですが、痛みが余りなかったのでリフォーム着手当時はこのまま使ってもいいかなって思っていましたが折角なので扉は全部替えます。

何かに使えればいいのになぁ・・・

土壁の下地「貫」を撤去

土壁を落とすと「貫」とかいう下地だけになります。

この貫は柱に穴を空けて挿さっていて場合によっては貫は柱を貫通しています。

これを全部撤去します。

使える廃材・使えない廃材

解体する時に出る廃材は「廃棄する材料ではなく活用できる材料」だと思っていて解体時は丁寧に外して毎回大切に保管していました。

しかし、柱や梁といった構造材や長尺モノならいざ知らず、時間が掛かる割に使えるチャンスがあまり無くて貫とか胴縁とか薄くて古い材料は活用できるチャンスが全然無いことを最近になって分かって来ました。

これは使えない廃材!!

ということでスピード重視で解体していきます。

さっさとノコを入れて

割って

さっさと抜く

縦の下地もノコ入れてさっさと撤去

10分程で完了

壁の通りに水糸を張る

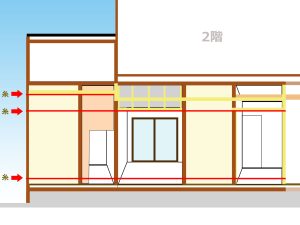

この7mくらいあるラインに水糸を張って

水糸は横から見るとこんな感じで3本張りました。

こんだけあったら安心だろう。

この面に合わせて下地を組んでいきます。

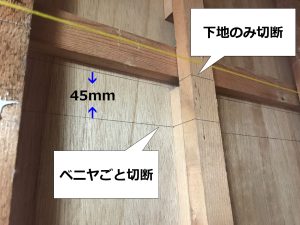

新しいまぐさの高さに墨を付ける

まぐさ(扉枠上部の下地)の下部で水糸を張っています。

これにレーザーを合わせて木部へレーザー光を当てます。

当てたレーザーをトレースして墨を付けます。

この墨以下はベニヤをカットして新しい開口部になります。

付けた墨の上45mmにもう1本墨を付けます。

こちらは下地を切断する墨で下からまぐさで受けます。

部屋内の下地との距離は?

水糸から室内側の下地まで奥行きがどのくらいあるのか測ります。

これで入れる事の出来る下地の寸法が判明します。

測ると

奥行き:約102mm

45mmx105mmのまぐさが入りそうです。

この高さは2~3mm誤差はあるものの全体的に大体こんなものでした。

柱に抱かせる間柱のサイズは?

ここに間柱を抱かせます。

部屋内の下地から廊下の下地収まりまで105mm

切り欠かなくってよさそ。

根元のみ胴縁より幾分か厚くて広い材料が使用されており奥行きは95mmでした。

この下地、恐らく建築当初からのもので撤去せずにリフォームで内装を施工したものと思われます。

このエリアは45mm x 105mmの間柱でイケそうです。

下部の下地は残すなら間柱を切り欠く切る場合はそのまま入る。

どちらにするかは後で決めることにします。

なお、柱より最も程せり出す位置で10mm程ありますので柱そのものが邪魔になる事は有りません。

下地を水平に切るために

この木材は丸ノコを乗せる定規です。

既存の下地を切断して下からまぐさで支え下地を再び持たせる方法を採ります。

下地の切断面が傾いていると水平なまぐさの面に全面着かない可能性がありますので傾きの度合いを確認してもし、傾いていれば定規を修正して丸ノコが水平に入るようにします。

既存下地を切断

定規に乗せて横に動かして下地のみ丸ノコをで切断しました。

これは素人は厳禁な方法です。

当方も素人、厳重に注意して作業しました。

でももっと怖いヤツを使わないといけない

これ個人的に一番恐れているディスクグラインダー+ノコ刃の組み合わせ。

見ているだけで震えます。

マルチツールが有ればこんなの使いたくないんですがマルチツール持ってないので恐る恐るこれを使います。

これ、マジで注意です。

- キックバック厳禁!

- 片手厳禁!

- 力押し厳禁!

- バランスの悪い姿勢での作業厳禁!

- 不安定な足場での作業厳禁!

- 手首を返すの厳禁絶対に厳禁!!

- (自分は)手袋する!!

角の下地を切るだけですが、兎に角気を抜かないようにしました。

ちょっと柱傷いっちゃいましたけど無事下地を切れました。

まぐさを入れてみる

既存下地が指定位置で切れましたので「まぐさ」を入れてみます。

ヨシ!!

レベルも合ってます、問題ありません。

こんな感じです。

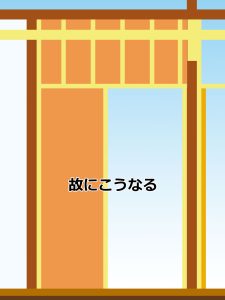

この工事、縛りプレイ有り

何故最初にまぐさなのか?

それは、床・天井・部屋内を壊さずに間柱を立てないといけないからです。

既に床は捨て貼りまで出来上がっていて

天井下地も野縁受けまで組めています。

どちらも構造体へのアクセスが困難な状況になっています。

つまり、横から簡単に通し寸法の構造材が入らない。

でも、この此処に間柱をねじ込む事が必要というかそうしたい。

要するにもう狭くて入らない!

遅いのよ!!やるのが!!

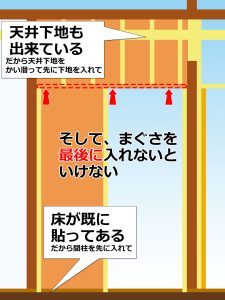

じゃぁどうするの?

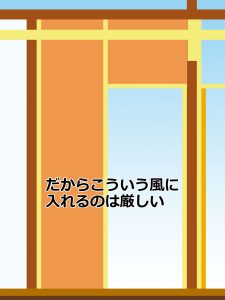

周りに何も無いならこうするのが良さそうですが

天井下地も床もあるのでこんな風にはできなくって

いや、無理したらイケるかもしれませんがちょっと無理矢理ですし・・・

間柱を薄い材料を使ったり既存の下地を流用、足元は床合板の上から、上は野縁と繋いだりして下地を組めばよろしいのかもしれませんが強度的にちょっとソレはどうか思うんですよ。

で、やり方を考えた

そこで考えたのは上の間柱と下の間柱を別のパーツとして分割、足元は土台と上は梁とそれぞれ繋げばよろしいのではないかと思うんです。

上下をを先行して挿入して最後にまぐさを叩き込む。

この環境下で間柱を構造体と接続させるにはこれが、というかコレしか無いんじゃないかという結論に至りました。

という訳です。

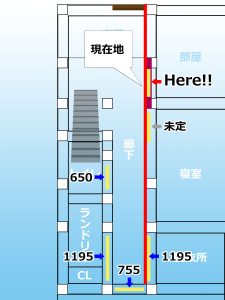

扉サイズを決める

扉の高さは規格で決まってますが幅はどうしよう?

今のところ1階の室内扉も全数は6枚、その内サイズが決まっている扉は4枚、未定は2枚。

なお、2階は全て未定。

設置が決定している扉サイズ 一覧詳細

現時点で決定している4枚の詳細な数値は以下です。

| 扉タイプ | 枠外幅 | 製品高 | 扉サイズ | 有効開口寸法 | 必要開口寸法 | 必要数 |

| 片開き | 755 | 2045 | 698 x 1992 | 630 | 765 | 1 |

| 引戸 | 1195 | 2045 | 594 x 1974 | 557.5 | 1205 | 2 |

| トイレドア | 650 | 2045 | 593 x 1992 | 525 | 660 | 1 |

全体で扉の幅を合わせた方が綺麗?

扉の幅を概ね同じにした方が統一感を得られるのでしょうか?

トイレドアを除いて開き戸のサイズで決まっているのはリビングドアの枠外幅755mmです。

自分的にはリビングドアで755mmは少し狭いと思っています。

いや、狭い家なんだからしょうがないでしょ・・・っていう事なんですが

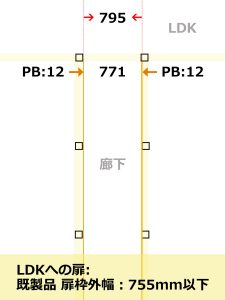

リビングドアはもっと広く出来ないのか

廊下の下地幅は795mmこれはほぼ決定です。

これに両側の壁に12mm.5の石膏ボードを貼ります

795 – (12 x 2) = 771mm

必要な開口寸法は製品幅(枠外幅)+10mmだということで幅が更に減り

771 – (5 x 2) = 761mm

で、結果

761mm以下の製品になる。

規格と照らし合わせると幅755mm以下の製品になります。

オーダーメイドならギリギリまでイケるのでしょうけど現時点で費用は不明なので選択肢に入れていません。

じゃぁリビングドアの755mmに合わせる?

いや、それは周りに左右されすぎだろ・・・もっと実用性を重視しなきゃ。

広い方が出入りがしやすいけど価格が高くなる開口幅が広いと音が伝わりやすい。

狭い程出入りはしにくいけど価格は安い開口部が狭い程音が伝わりにくい・・・

いや、こんなサイズ差で大した違いはない、でも扉はある程度広いに越したことは無い。

片開き扉 候補一覧

寸法的には以下のサイズを設置することができます。

単位:mm

| 枠外幅 | 製品高 | 扉サイズ | 有効開口寸法 | 必要開口寸法 | コメント | 判定 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 875 | 2045 | 818 x 1992 | 750 | 885 | 現在住んでるマンションはこの辺りのサイズ 慣れてるけど比較対象が非現実的。 広すぎで全体とのバランスが悪い。 本物件に対してここまで広くする必要性を感じない | △ |

| 850 | 2045 | 793 x 1992 | 725 | 860 | 個人的にはこの辺りのサイズが好み 出入りしやすくて余裕もある | ○ |

| 780 | 2045 | 723 x 1992 | 655 | 790 | リビングドアより1サイズ大きい 少し余裕がある | ○ |

| 755 | 2045 | 698 x 1992 | 630 | 765 | 我が家のリビングドアはこのサイズの予定 これにすると統一感が出る? 尺モジュールで内法805+一般的な下地組みで収まる寸法な模様これが普通? | ○ |

| 735 | 2045 | 678 x 1992 | 610 | 745 | これは流石に狭い、ここまで狭くする理由がない | × |

広い方がいいけど現実を考えると850mm ~ 755mmが有効な候補です。

幅を測ってみる

実際に収まりを計算してみます。

枠外幅780mmを設置した場合の位置がここです。

下はここ、既存間柱を撤去した位置ギリギリの開口になります。

位置を整理すると

780mmでこの位置

755mmなら25mm右へ

850mmなら70mm左へ

うーん・・・

ドアのサイズを決定する

枠外幅780mmのヤツにします。

もし、リビングドアと幅を合わせたかったら後で幅を詰めればいい。

【メモ】我が家の扉サイズ一覧

現在決まった扉を自分用にメモしておきます。

扉設置候補および必要数一覧

| 扉タイプ | 枠外幅 | 製品高 | 扉サイズ | 有効開口寸法 | 必要開口寸法 | 必要数 |

| 片開き | 875 | 2045 | 818 x 1992 | 750 | 885 | |

| 片開き | 850 | 2045 | 793 x 1992 | 725 | 860 | |

| 片開き | 780 | 2045 | 723 x 1992 | 655 | 790 | 1 |

| 片開き | 755 | 2045 | 698 x 1992 | 630 | 765 | 1 |

| 片開き | 735 | 2045 | 678 x 1992 | 610 | 745 | |

| 引戸 | 1315 | 2045 | 654 x 1974 | 617.5 | 1325 | |

| 引戸 | 1450 | 2045 | 721.5 x 1974 | 685 | 1460 | |

| 引戸 | 1645 | 2045 | 819 x 1974 | 782.5 | 1660 | |

| 引戸 | 1450 | 2045 | 721.5 x 1974 | 685 | 1460 | |

| 引戸 | 1315 | 2045 | 654 x 1974 | 617.5 | 1325 | |

| 引戸 | 1195 | 2045 | 594 x 1974 | 557.5 | 1205 | 2 |

| トイレドア | 650 | 2045 | 593 x 1992 | 525 | 660 | 1 |

次回、引き続き本工事を進めます。