耐震補強したら既存の窓が使えなくなりました。

窓を全塞ぎしようかと思いましたが筋交いの隙間に窓を作る事にしました。

生まれて初めて窓工事中です。

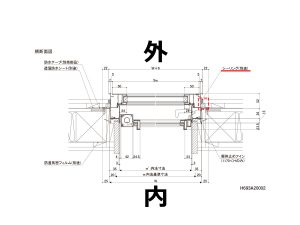

現在の状況

- 既存の引き違い窓を撤去、下地を組み直し

- 1層目の合板と縦すべり出し窓を入れ

- 透湿防水シートと通気胴縁を留め

- 更に2層目のモルタル壁用の合板を張って

- 防水コーキング(シーリング)

をしました。

サッシ周りに目地棒を付ける

最終的にサッシの周囲はコーキング(シーリング)をして防水処理を行わないといけません。

そのコーキング材を充填するエリア(溝)を確保する為、一定の空間に何らかの部材を使ってこれから塗るモルタルを堰き止める必要があります。

堰止めたモルタルの通り(溝)はムラなく美しくなれば尚いいです。

その為に目地棒が有効なようです。

目地棒とは

目地棒というのは材質も形も様々で、色んな使い方ができると思いますが、名前通り「目地」を付ける用途が一般的なのでしょうか。

材質は木材から切り出した物、樹脂で成形された物がホームセンターでは販売されていました。

形状は四角形または台形の角形か三角形かの2種類があるようでした。

私は一度土間を打つとき角の面を取る目的で樹脂製の三角形の目地棒を使ったことがあります。

サッシ周りに適した目地棒は?

当初、台形の目地棒を購入しようかと考えていたのですが、丁度ホームセンターでお話する機会のあった職人さんに施工状況をお伝えした上で「サッシの周囲にシーリング用に付けた目地棒はモルタルから容易に取り外せるタイプで購入したい」旨を相談すると

- 木製はモルタルと固着しやすいから樹脂製のがいい

- 角形はその環境だと取り外ししずらそうだから三角形がいい

ということでしたので、「樹脂製の発泡三角目地棒」を購入しました。

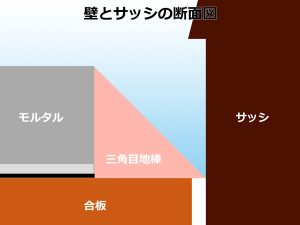

【なるほどですね】サッシ周囲に廻す三角目地棒の構造

三角形の直角側でモルタルを堰き止め、サッシとの間に目地を形成。

サッシ側へ三角形の斜辺を向けて空間を作っているので目地棒自体の取り外しし易い形状。

なお、発泡目地棒は木製よりモルタルとの固着が弱いため取り外しが更に容易(らしい)。

こうやって図にすれば当たり前っぽいんですが、角型の目地棒を購入しかけていた私にとってこの三角目地棒の使い方は発想できませんでした。

流石職人さん。

その節はお世話になり、ありがとうございました。

モルタルというのは固まると硬いんだよ

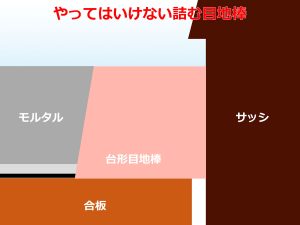

ちなみにコレは、やったら詰むなというヤツです。

流石に素人でもやらない間違えかもしれませんが固まるとモルタルというのは柔軟性ゼロだという事を忘れるとやるかも。

型枠でコレに近いのやった事ありますし。

最悪目地棒を割って取り出せば何とかなりそうですが手間が半端なさそうです。

サッシ周りへ樹脂製三角目地棒を付ける

で、買ってきた樹脂製の三角目地棒をサッシの周囲に取り付けます。

細い釘で合板へ打ち付けて留めます。

なお、角の仕上がりは微妙。

目地棒取り付け完了

目地棒は無事に取り付けができました。

ところでコレ、シーリング材の上に目地棒乗ってるけど、これじゃあモルタルの厚みも変わるのでは?

誤差でイケるのか?均すとき目地棒押したり面で止めれば回避可能?

少し疑問でしたが「大した事ではないだろう」と、この時点ではスルーしました。

アスファルトフェルトを張る

続いてアスファルトフェルト(防水紙)を張っていきます。

予め裁断しておいたのでテープで仮止めして

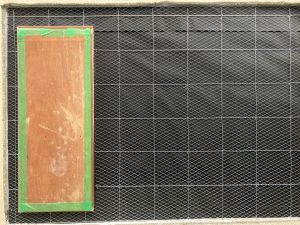

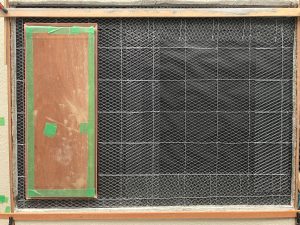

Wラスを張る

こちらも予め加工済のWラスを張っていきます。

なお、上部のアスファルトフェルトは仮止めの際、少し穴が空いたので2枚重ねにしておきました。

余ったWラスを重ねて強化しておく

窓枠の寸法が930mm x 1,300mmで、Wラス1枚の寸法が955mm x 1,829mmなので余りが出ます。

勿体ないので余ったWラスを重ねて補強しておきます。

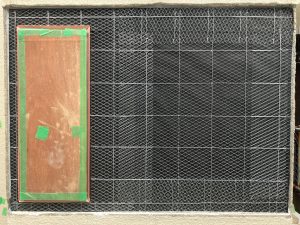

【実はやっちまっている】ラス網取付完了

余ったWラスも活用して張り付け完了。

と、できたつもりでいました。

※後述します

が、この状態で完了にした私は振り返ると不勉強だったと痛感します。

【あとの祭り】後悔した施工

この章はその時は「これでいい」と思っていたが後から考えると「足りなかった」「こうすればよかった」等があった件について記載しています。

これは修正が効かない事項です。

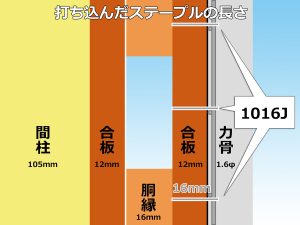

【後悔度:★★★】Wラスへのタッカーの長さ

打ち込んだステープル針の長さが推奨される長さより短いです。

今回使用したエアタッカーで打ち込んだステープルは「1016J」という幅10mm長さ16mmのヤツ。

壁の断面図で表すとこんな感じになっている筈です。

で、ラスモル工法について以下引用2つ

ベースモルタルB 標準施工マニュアル

波型ラスを使用の場合

※ラス打ちはエアータッカーを使用し、タッカー釘(幅 10mm×長さ 16mm 以上)を充分に留めているか確認して下さい。(100 個以上/1㎡) 留め方が不充分の場合、ラスの重ね部分で亀裂の発生を生じることがあります。ダブルラス等を使用の場合

https://ho-un.co.jp/common/upload/item/file2/manual_base_mortar_b.pdf

※力骨のタテ、ヨコの交差している位置にタッカー釘(幅 7mm×長さ 19mm 以上)を打ちつけているか確認して下さい。

中間部に打ちつけると、カブリが均等に取れない場合があり、亀裂の発生を生じることがあります。

ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書(案)

推奨ラス及び留付け用ステープル

○力骨付きラス(波付き)

留付け用ステープル 719M又は、これより足長又は線径が上回るもの<解説>

https://www.nsk-web.org/wp-content/uploads/2023/07/rasu201307.pdf

ステープルは、ラス及びモルタルを下地に留め付けるために重要である。ステープルは、線径や足の長さにより強度及び変形性状が異なるので、躯体および下地材の変形に対して追従できる長さと破断を防ぐ強度が必要である。線径と足の長さが地震時のはく落を防ぐ上で重要な部分となる。

Wラスには19mm長以上のステープルを推奨されている

「ベースモルタルB 標準施工マニュアル」にてWラスの場合、「力骨のタテ、ヨコの交差している位置にタッカー釘(幅 7mm×長さ 19mm 以上)を打ちつけて」と記載されており

「ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書(案)」にはWラスの場合、「留付け用ステープル 719M又は、これより足長又は線径が上回るもの」

※719Mとは19mm長の針の事

意図的に19mmの針を使用しなかった

長さ19mm以上の針がベストだということは薄々分かっていたのですが

以前、大工さんから9mmのバラ板にラス網を張る際「ラス網を固定するステープル針は部材を貫通させなくてもよい」よって1013Jで構わない。

と教わったことも関係しています。

でも、これを聞いた時のラス網は普通の平ラスでしたので今回とは環境が違いました。

もっと詳細に考えるべきでした。

あと、「合板から針が飛び出るのが嫌だった」からです。

嫌だった理由は2点(そんな理由かよ)

- 既存のバラ板から飛び出ているステープル針で何度も怪我をして飛び出ている針が嫌いになった

- 施工として個人的に「美しくない」と感じるから

これは間違えて長いステープル針を打ってしまった例。

9mmのバラ板へ22mm長の「1022J」を打ち込んでます。

この後、針の長すぎる部分を全部切って曲げ、木工用ボンドで固めて見た目の悪さと引き替えに引き抜き強度が向上、針を曲げる事で更なる引き抜き強度と安全が確保されました。

が、今回は先張りした合板含め2層なのでこれができません。

そんな個人的感覚を理由にして施工マニュアルを逸脱、強度を低下させた事をやや後悔してます。

見えない場所なのにバカだなぁ~と。

ステープル針は1㎡に何本打ったか

1㎡に対して打ち込んだ1016Jのステープル数えるとざっと150本程と波型ラス推奨本数の1.5倍打ち込んでいました。

なお、2重張りした部分は推奨されない中間部にも打ちましたがこれは許容されるんじゃないかと思ってます。

Wラスではなく波型ラスの基準で上回っていますがさてどうだろう…

面積が1㎡と狭い壁だし、ステープル針も多いから大丈夫ではないかと(思いたい)。

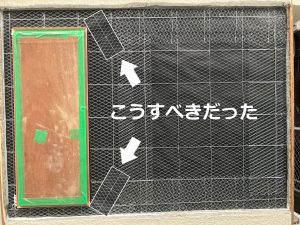

【後悔度:★★★★】開口部の補強が足りない

上でも触れましたがWラスの補強位置に問題があります。

本当は以下のように補強するべきでした。

この時は気づきもせず、枠に沿って複数枚入れて補強したつもりになってました。

これが後から効いてきます。

そういえば、今まで開口部のある外壁を作った事がありませんでした。

もっとマニュアルを漁って読み込めば良かった。

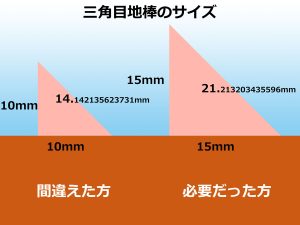

目地棒の寸法間違ってた

作業に戻ります。

ふと、取り付けた目地棒を測ってみて「あれっ??」と…

取り付けた目地棒の高さが15mmではなく10mmだった。

あちゃー…買うヤツ間違えていたようです。

目地棒は直角二等辺三角形

商品説明見て、測って買ったのに間違えてるって酷い。

間違えた理由は取付イメージを理解していなかったから。

目地棒は直角二等辺三角形になっていて、斜辺を測って買ってしまっていました。

このように使うので斜辺ではなく底辺と高さの寸法を見なくてはいけませんでした。

正しいサイズの目地棒へ交換

10mmを撤去して15mmに交換しました。

目地棒今度こそ完了

二度手間になりましたが何とか完了。

出窓下へ下地を組んでおく

ちょっと脱線、出窓の下へ下地を組んでおいて後でここへ断熱材を詰めます。

出窓の4方に枠をつくる

出窓の左右には壁を垂直に塗るためのガイドになる木材を付けて

上下は水平に取りつつ既存のモルタル壁の面となるべく上手く融合できるように留め付けました。

塗り厚チェック

枠へ木材を押し付けて全体の厚みを確認します。

無事、約15mmになっています。

モルタル準備OK

モルタルを塗る準備が整いました。

これでOKでしょう。

シリコン系コーキングプライマーをラス網へ塗る

何かネットで見たんですよ。

ラス網の端部へシリコン系プライマーを塗っておけば錆び対策になるとか何とか。

間違えかもしれませんがマイナスにはならない筈、折角なんでラス網へ塗っておきます。

カチオンシーラーをモルタルジョイント部分へ塗る

こっちは必須。

既存のモルタルへカチオンシーラーを塗布します。

必要なモルタル量について

モルタルは「塗れば壁」・「余れば産廃」…この落差。

「Dead or Alive」余らせたくない、無駄にしたくない、ゴミを増やしたくない。

でも、ロスゼロは難しい。

それでも、なるべくゼロに近づけたい。

軽量モルタル1袋でどのくらい塗れるのか

商品説明のページで拝見すると以下

標準施工面積:1.7㎡/15mm厚

ということは、1.7 x 0.015 = 0.0255リューベ(立方メートル)になるようです。

例に出ている15mm厚は今回の塗り厚と同じ。

で、1袋に対しての水量は以下。

| ベースモルタルB | 1袋(25kg) |

| 上水道水 | 約9~10ℓ |

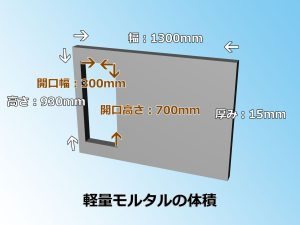

今回塗る軽量モルタルの広さ

今回塗る壁の寸法は

幅1300mm、高さ930mm、塗り厚は15mm。

サッシ開口部は300mm x 700mm。

計算してみると

mm表記:930mm x 1300mm – (300mm x 700mm) = 999,000(約1000000m㎡)

ゼロが多くてよく分からないので

m表記:0.93m x 1.3m – (0.3m x 0.7m) = 約1㎡

今回モルタルを塗る広さはおよそ1㎡

必要な軽量モルタルは1袋の59%

メーカーページに掲載されている軽量モルタル1袋(25kg)は15mm厚で1.7㎡塗れるという情報をそのまま計算に適用すると

水の量は1袋(25kg)につき9~10Lという事で、これを9Lで計算すると、水は軽量モルタル重量の36%となり

1㎡ / 1.7㎡ = 0.59(59%)

今回必要な軽量モルタルは1袋の59%(14.7kg)、水は約5.3L必要。

【1回目】下塗りのモルタル量

2回塗りしますので分けてみます。

1回目はモルタル塗り厚15mmのうち9mm(60%)を塗るつもりなので8.82kg、水の量は3.17L

9mm厚分(全体の60%)

これが1回目の量

| ベースモルタルB | 8.82kg |

| 上水道水 | 3.17L |

【2回目】上塗りのモルタル量

続いて2回目上塗りはモルタル塗り厚15mmのうち残り6mm(40%)になるので5.88kg、水の量は2.11L

6mm厚分(全体の40%)

これが2回目の量

| ベースモルタルB | 5.88kg |

| 上水道水 | 2.11L |

軽量モルタルを練る

上記を踏まえて1回目のモルタルを測って塗っていきたいと思います。

分量ギリギリの軽量モルタル8.82kgと水3.17Lは流石に狙いすぎかと

軽量モルタル9kgと水3.24Lと少し増やしました。

※計量器でバケツは1kg

ベースモルタルB 標準施工マニュアル

練混ぜ

モルタルミキサーに「ベースモルタルB」を2袋~3袋入れ、20~30 秒間空練りしてから規定量の上水道水を徐々に入れ練混ぜます。目視及びコテ等で軟度を適宜確認し、コテ塗りに最適な状態に練混ぜて下さい。

量は1袋の4割ですが同じように20~30秒間空練りして

水を加えて攪拌します。

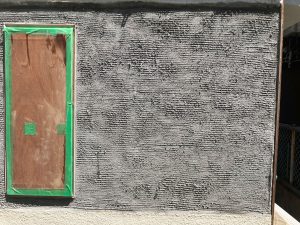

【1回目】モルタル下塗り開始

何度かやって少し慣れてきています。

ずっと普通のモルタルでやってて、軽量モルタルは久しぶり。

いやー普通のモルタルより全然塗りやすい。

とりあえず上まで登りました。

開始からここまで30分

測ると残り12mm。

3mmしか塗れてないだとぉ?!、あと6mm必要。

で、更に盛っていって残り6mmにして合板でズリズリ均して

ちょっとデコボコがありますがまぁまぁ平たくなったのでヨシとして

クシ目鏝でクシ目を入れる

次の上塗り時、モルタル食い付きを良くする為、横へクシ目鏝で溝を作っておきます。

この行為は今回初です。

ベースモルタルB 標準施工マニュアル

「ベースモルタルB」下塗り

上塗りとの付着に問題を発生させないため、全面下塗りが終了した段階でクシ目を入れておく事が望ましいです。

という事で今回は奮発して「クシ目鏝」を¥800で購入

溝が5mmのクシ目鏝です。

はじめてクシ目を入れてみました。

今回はじめてクシ目を入れた感想としては「思ってたよりスムーズに滑らなかった」と「もっと平滑にしておけばよかった」です。

塗りはじめからここまで約1時間でした。

散水

硬化不良は起こさないとは思いますが天候は晴れ、表面が乾き過ぎないように噴霧器で少し散水しておきます。

下塗り完了。

養生

養生して終了です。

下塗りでのモルタルのロス分

これが今回余ったモルタルです。

塗ってる最中モルタルは殆ど落としてませんが

計算上0.25kg残る筈が0.6kg残ってしまいました。

もう少し塗れたかもしれませんが塗り過ぎよりどちらかというと少ない方がいいかなとここ辺りで止めておきます。

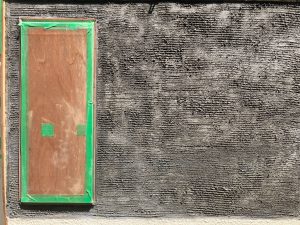

下塗りから4日目(丸3日)

下塗りから4日目養生して、いい感じに水滴が付いています。

ドライアウトはしていないかと。

養生取ります。

クラック無し、今はいい感じです。

残り塗り厚を測定

ここの測定値は、クシ目の頂点で6mm、他7~8mmの箇所もあり。

残り塗り厚平均7mmくらい?

ちょっとムラがあるので分からないなぁ…

計算上は残り6mmになる筈なんだけど…

下準備

前回と同じようにカチオンシーラーを塗っていきます。

ハイ、塗れました。

一定時間待って乾いたら…

再び軽量モルタルを練る

今回のモルタル量は理論上5.88kg、水は2.11L

足りないかもしれない塗り厚を少し考慮して、モルタル量6.5kg、水は2.3Lにしました。

※計量器でバケツ1kg

で、混ぜて

【2回目】モルタル上塗り開始

上塗りしていきます。

上まで登ったので

均す大きな鏝を用意しました

目地棒と4方枠で垂直基準が取れているので沿わせて全体を均すだけで平滑な面が出る筈なんです。

全体を均すヤツや部分的に均すヤツ、木鏝みたいにモルタルをある程度動かせる合板とか、表面をツルツルにできるヤツとか。

あり合わせですが用意しました。

合板でモルタルを動かして

足りない箇所へ盛って

ズリズリ動かして平滑にしていきます。

モルタル壁仕上がる

で、最後に金鏝で均して…

どうだ!!

いいんじゃないか?

逆側から。

素人にしては悪くないと思いますよ。

散水

下塗りと同じく噴霧器で散水します。

上塗り完了

もう触らない。

養生して退散

軽量モルタル予定より大幅に消費されてしまう

予定よりめっちゃ使いました。

モルタルが最初の量では全然足りず、何度か追加で練り直しました。

使った量と残った量

結局残ったモルタルは4kg

25 – 4 = 21

21kg使った事になります。

どのくらい多く使ったのか

理論上14.7kgで済む筈だった軽量モルタルを21kg使ってしまいました。

今回は塗る際に以前より沢山落下させてしまいバケツに残ったロス分は僅かでした。

先日のロスは硬化して少し重さが減って今回のロス分と合わせて0.6kg、落下して集められなかったモルタルを推定0.5kgとして1.1kgロスとして計上。

ロス分1.1kgを差し引いても軽量モルタルを5.2kg多く使った事になります。

如何ほど軽量モルタルは残ったか

壁面積:0.93m x 1.3m – (0.3m x 0.7m) = 約1㎡

軽量モルタル1袋で塗れる面積:1.7 x 0.015 = 0.0255リューベ

今回約1㎡の広さを15mm厚で塗れていたとしたら0.015リューベ

1袋の40%程に相当する0.0105リューベ分残る筈だったのが

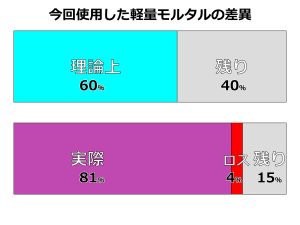

ロス分を差し引いてもおよそ21%も多く使って最終的に16%しか残らなかった。

何故こんなに差があるか

いやまぁ「計算が違ってたんだろ」と言われればそれまでなんですが、そこそこちゃんと計算したつもりでこんなに差が出るって何故かのか考えていたら夜も眠れません。

なのでどうしてこんなに計算より多く必要だったのかもう少し考えてみたいと思います。

軽量モルタルは1袋の60%で足りる筈が実際には21%アップの81%使用した。

21%(5355㎤)というのは1Lの牛乳パック5本分以上、予定量の約130%。

牛乳パック5本分のモルタルはどこへ行ったのか

さて、ちゃんと計算して使用した軽量モルタルが、およそ牛乳パック5本分以上(5355㎤)も計算間違いするとか流石にないのではと思うんですよね。

じゃぁ、どこで消費されたのか?施工状態を観察してみます。

今回のアップ分21%、壁厚1mmにつき1袋の4%がおよそ牛乳パック1本分として換算すると15mmの予定だった塗り厚が2mm増えて17mmで8%、上部に盛ったモルタルが8%。

コーキングが1mm乗っていたとして壁厚1mmアップで

4%(牛乳パック1本)

壁面へ1mm乗っていたとして壁厚1mmアップで更に

4%(牛乳パック1本)

上部に盛ったモルタルが

8%(牛乳パック2本)追加

これで16%アップしたとして、牛乳パック4本分。

後の牛乳パック1本分4%は水量や誤差といったところでしょうか。

うーん…こじつけとまでは言い難い。

何となく納得、解決としますか。

ちょっと塗り厚が変わるだけで、ちょっと盛るだけで使用量が変わるという事が分かりました。

【無知は罪】出窓の重量が予定よりアップ

今回検証していて分かった事があります、それは

セメント重量 + 水 x 硬化時間 > セメント重量

である事。

知らんかった…

つまり水と混ざったセメントは時間が経ってもセメントの重量までは戻らない

セメントの化学反応を理解していなかった

モルタルの固まる仕組みは、「セメントと水が化学反応を起こして微量の発熱をしながら硬化していく」という風に理解していました。

今もちゃんと理解できているかというとそうではないかもしれませんが、少なくとも以前はセメント内の水は硬化の為に必要だけど最終的には蒸発するって何となく思っていたような…

いや、ちゃんと考えたことありませんでした。

第2電気工事士の学科にもコンクリートは絶縁物として扱えない旨の記述があるのに疑問を感じなかったなんてなかなかおバカですね。

水和反応により「(化学結合)水」がセメント内に

下塗り時に余った軽量モルタルを硬化測ると直前の重さより減ってるが水量分25%は減っていなかったんです。

で、何でだろうとAIに聞いてみたらモルタルに水を混ぜて硬化しても水は全部蒸発する訳じゃなく水和反応により化学結合水がセメント内に取り込まれるという事を教えてくれました。

「水和反応」という化学反応は知っていましたが「化学結合水」なるワードは勉強不足で知らずでした。

なお、化学結合水は普通の水ではなくセメントに結合し取り込まれ、最早別物として存在してるようです。

化学結合水として取り込まれる割合は練ったモルタル重量の20~25%程だという事です。

モルタル壁の重量を再計算する

本当のモルタル壁の重量を化学結合水を考慮して再計算してみます。

今回使った軽量モルタルがロスを抜いて

使用した軽量モルタル:約20kg、水が7.2kg

化学結合水がモルタル重量の25%残るとして

化学結合水重量:20 x 0.25 = 5kg

モルタル材の重量と加算して

モルタル壁総重量:20kg + 5kg = 25kg

やべぇ!!だいぶ重くなった!!

| 旧出窓 | 重さ(kg) | 【予定】 新出窓 | 【予定】 重さ(kg) | 【実際】 新出窓 | 【実際】 重さ(kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| 旧アルミサッシ | 19 | 縦すべり出し窓(新サッシ) | 7 | 縦すべり出し窓(新サッシ) | 7 |

| 撤去したモルタル | 3 | まぐさ・窓台(各3kg) | 6 | まぐさ・窓台(各3kg) | 6 |

| – | – | WW45mm厚間柱 1.5kg/本 3本 | 4.5 | WW45mm厚間柱 1.5kg/本 3本 | 4.5 |

| – | – | 桧30mm厚間柱 0.8kg/本 2本 | 1.6 | 桧30mm厚間柱 0.8kg/本 2本 | 1.6 |

| – | – | 内側合板 | 5 | 内側合板 | 5 |

| – | – | 外側合板 | 5.9 | 外側合板 | 5.9 |

| – | – | 室外胴縁・室内胴縁 | 1 | 室外胴縁・室内胴縁 | 1 |

| – | – | ラス網・透湿防湿シート・アスファルトフェルト | 1 | ラス網・透湿防湿シート・アスファルトフェルト ※重さ修正 | 1.3 |

| – | – | 軽量モルタル 1300mm x 930mm x 15mm – (300mm x 700mm ) | 14.7kg | 軽量モルタル 1300mm x 930mm x 15mm – (300mm x 700mm ) | 20kg |

| – | – | – | – | 化学結合水 | 5kg |

| 合計 | 22kg | 合計 | 46.7kg | 合計 | 57.3kg |

予定より10.6kgアップの59.1kgになり

59.1kg – 22kg = 元の出窓より35.3kg アップ

ちょっとやべぇな…小学生くらいのコ一人くらい重量アップした。

大丈夫かなぁ…

次回は養生後のモルタル壁の仕上がり確認とコーキング、そして経費を集計します。