ダイニングキッチンの床リフォームのはずが剥がすと基礎割れを起こしていました。

このままの状態で上から床を貼っても根本的な解決にならないとの判断で基礎の補強をする事にしました。現状を把握して当方が出来る最大限の施工方法で問題を解決してみたいと思います。

DIYコンクリート打設履歴

当方素人ですが今回で比較的大き目のコンクリート打設は4回、内基礎は3回です。

| 施工順 | 施工名 | 打設量(立方メートル) |

|---|---|---|

| 1 | ユニットバス土間(およそ総面積の3分の2) | 0.1 |

| 2 | 玄関・廊下基礎補強 | 0.3 |

| 3 | ユニットバス隣接大引き下に基礎打ち | 0.2 ※捨てコン含まず |

| 4 | ユニットバス隣接場所基礎新規作成 | 0.5 ※捨てコン含まず |

5回目となる今回は明らかにコンクリートの量が最大です。

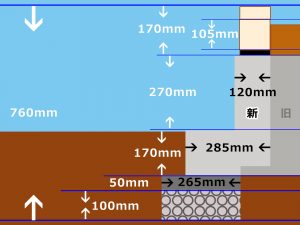

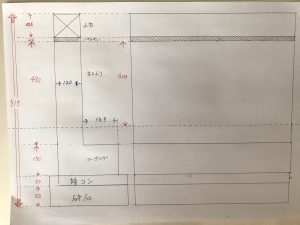

補強基礎の仕様(希望)

先ずはネットで出てくる標準的な寸法を参考に決めた仕様で手書き図面を(汚い図面ですみません)描きました。

まだ構想段階で「こう出来たらいいな」という希望の元描いています。

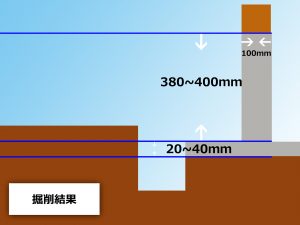

基礎の調査(テスト掘削)

ここの基礎はどうなっているのだろう、希望する仕様がマッチするのだろうか?

事前に調査してどこくらいの深さまで掘れるのかどういう形にすればよいのかを1か所掘削して確認したいと思います。

調査結果

掘削した結果フーチングがすぐ出てきました。浅いし、フーチングは薄いし弱そうです。

墨出し

2回目の「玄関廊下基礎補強」ではほぼ思った通りの高さに基礎を打つ事に成功しました。

4回目ではほぼ完ぺきに水平かつ考えた高さに思い通りの基礎を打つ事に成功しました。

ここで思ったのはやはり正確な墨出しがあったからこそ出来た事です。

今回も墨だしをしっかりして施工していこうと思います。

四隅の高さ(レベル)を出して木材を掛ける

床の収まり位置から下へ墨だしして固定いく方法がやりやすかったので今回もこれで行こうと思います。

前章である程度で済んでいますが、他の場所で床の高さ(レベル)は決まってますのでそれに準じて土台・大引きの高さで墨出しています。

基準用に今までは勿体なくて端材でやっていたのですが今回はちゃんとした材料を使っています。

木材はやや正確性に欠けますが水糸だと引っ掛かって切れたり、たるんでしまうと面倒なので最初は我流ですが木材を使う事にしました。

木材の特性上完全に真っすぐとはいきませんが、これだと定規が当てやすくてやりやすかったです。

型枠をセットする際には水糸を張る予定です。

周囲を回している胴縁の下が根太と大引きの間になります。

四隅に木材(LVL材)を打ち付けて胴縁を乗せています。

基礎周囲を胴縁で囲んで高さの基準が出ました。

補強基礎イメージ

補強のイメージを写真に重ねるとこんな感じになるのではないかと思います。

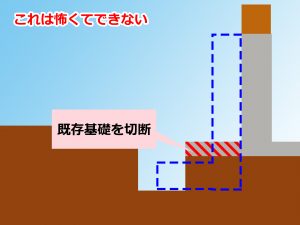

淡い期待は簡単に打ち消された

ネットでもいろいろ調べたのですが強くて深い基礎を補強で入れようと思えば既存基礎を切って新しい基礎を抱かせるのが強度向上に効果的なようです。

しかし、素人が外周基礎のフーチングを切るなんて既にクラックが3本入っているし、失敗して家が傾いて戻せないとか致命的な事になりかねません。

流石にそれは怖すぎるので断念します。

補強基礎の仕様変更(現実)

既存基礎のフーチングの高さで捨てコンを打ち、新規基礎を載せる形に仕様変更しました。

また汚い図面で恐縮ですが実際に描いた時のものです。

先ずは土台の高さ(胴縁)からおよそ740mmの深さまで掘削します。

掘削する幅を木材を固定してガイドにします。

この方法は私が勝手に考えて実行しているもので、以前もやったのですがある程度真っすぐに掘削できるのと際の土が崩れにくくなるのがよかったので今回も採用します。

幅は

- 新規基礎立ち上がり幅:120mm

- 新規基礎フーチング幅:165mm

- 余白:100mm

合計385mmを掘削します。

解体したときに出た木材をガイドにして掘削します。

真っすぐだと綺麗で気持ちがいいです。

またまた登場した友人から譲り受けたリョービのコンクリートハンマーです。

こんなの自分で買う気がありませんでしたので友人に感謝です。

六角シャンクで先端をショベルに取り替えて掘削します。

ガイドに沿ってコンクリートハンマーで切り込みを入れていきます。

フーチングの状態も確認したいので「手ぼうき」で土を掃いていきます。

遺跡の発掘みたいです。

やはり立ち上がりの高さは場所により差はありますが400mm程度です。

掘削の深さは胴縁から740mmで概ね正確にできました。

外周側の掘削できました。

土台が載っていない外周の掘削できました。

掘削完了全体です。

フーチングが無い・・・だと?

外周ではなく家の中を走っている基礎ですがフーチング(底盤)がありませんでした。

フーチングが無い布基礎も種類として存在するようですが、このくらい打ってて欲しかったです。

どうみても無いですね。

それにしてもジャンカがすごい・・・

真上からみた写真です。

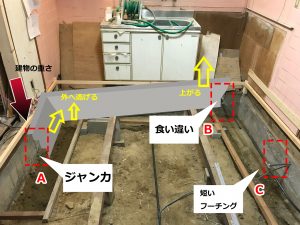

基礎が割れた理由を考察

亀裂のある3箇所ですが、掘削して土に隠れていた部分も全て露わになった事で亀裂が入った理由がわかってきました。

割れた瞬間を見た訳でもないので推測の域は出ませんが各3つは関連していておそらく

- トリガーは地震

- 割れた箇所は周辺で最も弱い箇所

- 縁が切れた基礎は各々建物の重量負担により基礎が動いた

と推測しました以下が図です。

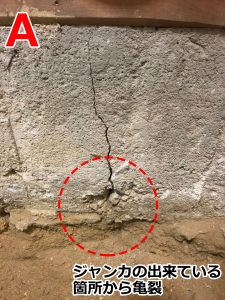

ジャンカが出来ている箇所から亀裂が入っています。

なぜジャンカが悪いかが良く割る事例でした。

右も沈下では下がっているけど左側がより上がった模様です。写真では木材で見切れていますがフーチングまで入っています。

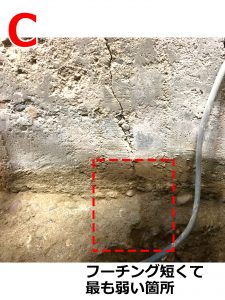

フーチングが周囲で一番短い箇所から亀裂が入っています。

こういう脆弱箇所がボトルネックになる事がよくわかりました。

基礎割れ原因まとめ

- 地震で家が揺れる

- 脆弱箇所が割れる

- 割れた基礎が外的要因の影響で動く

おそらくこんな感じではないでしょうか。

本考察で予見できること

強度が弱い箇所では強度の閾値に達するのが早く達したら弱い箇所から破損していく。

これは建築だけではなく全般的に言える事で当然といえば当然ですが実際に自分の目で見ると真実味があります。

ここから言える事は

- 他にも同じような弱い箇所があればダメージが発生する可能性あり

- 閾値は上がるが今度は補強した周辺が最もダメージの出やすい箇所となる

だと言えるのではないかと思います。

補強後相対的に弱い箇所が新たに発生し問題になるかもしれません、今後の工事において頭に入れておきます。

既存フーチングのスペックを調査

手ぼうきで掃いても正確な厚みが把握しにくく目視で確認できませんでしたので全辺の既存基礎フーチング厚を調べます。

テスト掘削である程度は調べましたが建築当初の施工品質は今までの経緯から信用に足るとはいえず、全辺のフーチング厚をしつこく調べる事にします。

なお、フーチング真下の土を掘削する事は(怖いから)避けたいので千枚通しを刺して確認しました。

「硬いのに当たったらフーチングあり」、「当たらなかったらフーチングなし」で判定します。

| 刺した手応え | 判定 |

|---|---|

| 硬く千枚通しが通らない | フーチングあり |

| ズルズルと千枚通しが入る | フーチングなし |

基礎全方位フーチング厚み検証結果

厚みは当初と少し変わり薄い場所では30mm~最大でも60mm程度の不揃いなフーチングだという結果になりました。

今までも別の場所で何度か見ましたが既存基礎のフーチングは型枠に入っていたような直線の形状はしておらず土に捨てコンなしで直接打設したような波打った形状をしています。

印象としてはやはり脆弱に見えます。

沈下について

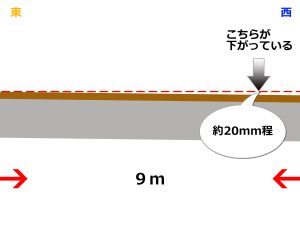

我が家は土台の水平レベルが約9mで20mmの差がありました。

傾きが1mにつき約2.2cmですね。

これが沈下に依るものかそうでないのか専門家ではないので立証は難しいですが勝手に沈下していると判断しました。

この沈下という現象ですが建築当初は進行していくがある程度の期間で下がらなくなる事が多いようです。

50年で20mmだとしても今後20年で8mm下がるという訳ではないようですので今きちんとしておけば随分持つのではないかと考えています。

まぁ保証の限りではありませんが・・・

今回のリフォーム時に根太の高さを20mm程上げている事もあり一部で補強土台との高低差がかなりできてしまいます。

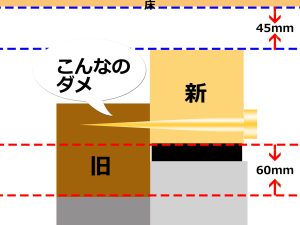

周りと同じ高さで基礎を造った場合

基礎パッキンの20mmも合わせると60mm程の差がある事になり補強とは到底言えない高低差が出来てしまう事になります。

最適解

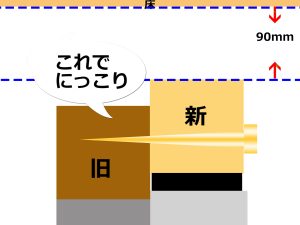

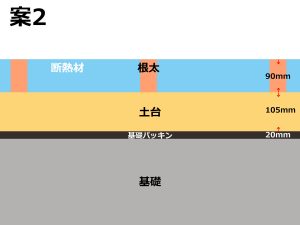

これではダメなので最も下がっている箇所にコーチボルトをねじ込んでもちゃんと効いてくれる高さを測定したところ根太の上面から90mmが最適だと判明しましたので周辺の基準より45mm落とす事にしました。

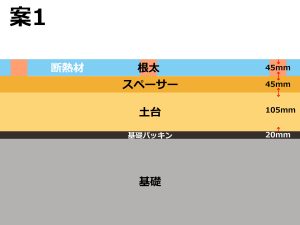

根太の高さ

補強基礎高を45mm下げる事によりこのダイニングキッチンだけ45mm低くなります。

そこで45mmのスペーサーを挟んで45mm角の根太を転ばすか、90mmの根太にするのかですが、こちらは基礎が完成してから決める事にします。

土台の上に45mmの木材を敷いて根太を転がすパターン

土台に直接90mmの根太を転がすパターン

楽で安価な案1と難易度高で高額な案2も魅力的な面があります。

素人につ後でも選択できる状態の方が安心だと判断し保留のまま進めます。

補強基礎の仕様変更

掘削後の状態を鑑みて仕様をアップデートしました。

フーチングはもう少し長くするかもしれません。