他の場所へユニットバスを設置するため昭和の匂いが漂う狭小風呂を撤去しました。

解体した跡の土台で他の場所との違いがあったのは土台の痛み度合いでした。

このままでは将来的によくないので出来る限り直していきたいと思います。

かなり素人的な補強の方法だと思いますが初めてでしたのでこれが精一杯でした。

なお、撤去跡はダイニングと繋がりキッチンパントリーになる予定です。

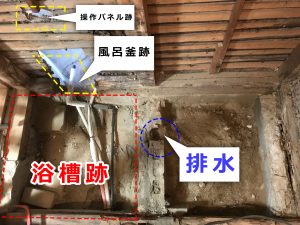

旧風呂場跡 土台の状態

土台は朽ちてはいません、芯はしっかりしていてスカスカでもありませんでした。

でも見た目は随分痛んでいますし、細くなっています。

写真に見えている配管は新しく設置するユニットバス用のものです。

土台の痛みもさることながら先ず基礎にブロックが使われていた事に驚きと残念さがこみあげてきた箇所です。

そして見えない箇所だからといっても仕上がりが汚いデコボコ。

これは基礎の補強??

昔とはいえこれがプロの仕事???

この先残念な箇所を多く目にする事になるのですが当該箇所では初めてブロック基礎というものを目にした次第です。

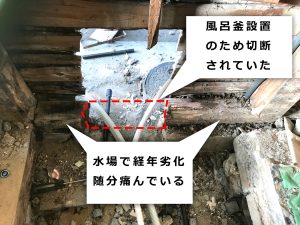

土台を切断して風呂釜を入れられていました。

これじゃ土台が台無しじゃないですか・・・素人目には非常に安易な方法で取付けられていた印象です。こんなのでいいの?

プロの見解

とある関係者の方に見てもらう機会があり状態について受けた評価は

この築年数ならマシな方です。

だそうです。。。

補強する!!

素人目でも当該場所は強度を重視した造りにはなっていない上、経験劣化で構造体の弱体化が激しい事は分かります。

この弱くなった骨組みは建物の安定性や今後の災害に対して脆弱です。

補強します。

最も脆弱な箇所

土台の欠損箇所です。

ここの切断された土台は最早置物のような存在でした。

控え目に言って只の木片です。

この木片を取って基礎をディスクグラインダーで均しました。

補強方法をイメージ

素人でもここの適した補修方法はイメージできます。

↓こんな感じでは?

仕口を造ってガッチりはめ込めば強そうです。

更に言うとこう↓

横に補強を抱かせて強度を確保すればより良さそうですが問題があります。

仕口加工が出来ない

仕口の加工などやったことありません。

事前に練習を重ねればすればある程度可能かもしれませんが弱った既存土台を切り取る行為は

在来工法について理解の浅い当方では藪蛇(やぶへび)になる可能性を払拭できません。

つまり「工事レベルが高すぎて無理」ということです。

従いまして既存土台は切らずに欠損部を再作成、既存土台と金物で継ぎ、補強材を抱かせて補強する方法で行きたいと思います。

↓これで行きます

初めての本格的?な補強にチャレンジです。

今回の目標点は「補強箇所を建築当初以上の強度にする」に設定します。

先ずは短い方から

長方形の短い辺でかつ壁際の補強材から加工します。

サイズは105mm x 105mm 角で材質はヒノキ、種別は「規格外」という比較的安い木材です。

ここには根太が乗らない予定なので少々の狂いは問題ないという判断です。

柱のオーバーハングしている隙間に補強材を滑り込ませました。

土台欠損部の加工

次は最も重要な欠損している土台の付け直しです。

加工・フィッティング

こちらはサイズ90mm x 90mm角 材質はヒノキです。

ホゾのオス加工は何とかできました。

ガキーン!!と、接続。

継ぎ手部分は切り口が直線ではなかったので上に併せました。

全体はこんな感じです。

こんなもんでしょうか・・・

継ぎ手部分の空いた部分用にくさびを入れました。

分かる方にはすぐ分かると思いますがこれは失敗事例です。

後述します。

基礎を補強

基礎補強のためにコンクリートを打ちます。

理由は

- 土台に補強材を(置いて)抱かせるための場所を造る

- 基礎の強度向上

- 汚い基礎が嫌だった

- 今後コンクリートを打つ可能性があるため見識・経験を得るため及び興味

です。

型枠っぽいモノを造る

解体で出た扉の廃材を型枠に使います。

コンクリートを打つ下準備

コンクリートを打つのは今回で人生2度目です。

古いコンクリートと新しいコンクリートをくっつける状態の事を「コールドジョイントになる」というらしいです。

またコンクリートを繋ぐ(継ぐ)事を「打ち継ぎ」、この行為全体を「増し打ち」と呼ぶ?

まとめると「基礎の打ち継ぎをするためコールドジョイントな環境でコンクリートの増打ちを行う」でいいのかな???

古いコンクリートに新しいコンクリートを接着する行為は剝離し易く脆弱になりやすいため表面を削ってくっつきやすくして打ち継ぎ面に打ち継ぎ用ボンドを塗布しました。

コンクリートを打設

コンクリートを練ります。

使用したのは「インスタントコンクリート4kg/袋」4袋程使用しました。

配管の開口を残して打設完了です。

少し足りなくて右側の体積を減らすことになりました。

コンクリート打設から4日後

4日養生(放置)しました。

よく分からんけどヨシ!!!

型枠を外す

人生で2度目の仕上がりは何となく基礎っぽい感じで出来上がりました。

表面は結構ツルツル

外壁側です。根元にズレがありますが表面は綺麗です。

欠損部分再生

風呂釜があった場所は土台が切られていました。

土台を繋げて本来の形にしたいと思います。

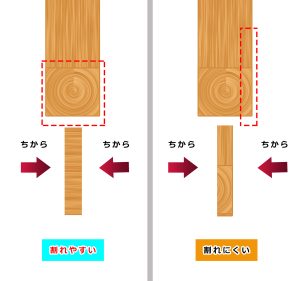

くさびが割れました

上述した失敗事例ですが何度かハンマーで叩き込んでいたら、くさびが割れましたので再作成します。

割れた理由は木の使い方が間違っていたようです。

やり直します。

薄めの木材を切り出すときは縦方向でないと圧力で割れてしまうようです。

つまり、短いのに繊維を切っちゃダメ。

勉強になりました。

今度こそ

くさび用に木材を繊維に沿って縦に切断します。

継いでる部分の下に叩きこみます。

ハンマーで叩き込んでギチギチにしました。今度は割れません。

防腐処理

土台の交換はできませんが可能な限りベストを尽くします。

既存木材に防腐処理をしようと思います。

これ、九三七一「くさんない」と言います。

素敵な名前です。

腐るなー・・・これ以上腐るなー・・・と願いを込めて噴霧しました。

抱かせて土台補強

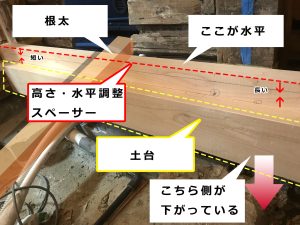

仕上がり面が水平な根太受けをつくる

抱かせる補強土台は当然補強のためで、水平は出ているわけもなく斜めです。

なので左右で高さが違うスペーサーを作成して補強土台の上に乗せ、未だ留めはしませんが根太受けとする予定です。

スペーサーは水平、補強土台は斜め

補強土台取り付け

実際に補強土台を取り付けていきます。

コーチボルトと座金で固定します。

150mmピッチで付けました。

ボルト数は多いとは思いますが「大は小を兼ねる」「弱いより強い方がいい」です。

※後でプロに「本数多過ぎ」とご指導を受けました。

痛みが激しい既存土台ですので少しでも強度向上に寄与させようとKU928床職人(根太ボンド)を隙間にたっぷり充填しています。

継ぎ手に金物

分厚い鉄板状の金物を継ぎ手として取り付けます。

柱には金折れ金物90mm x 90mm です。

日が暮れてきた。

他2辺の補強土台 ※不要につき後で撤去しました

取り付けた金物の箇所を彫って加工します。

この金物に分を

削って

ボルト頭の穴を空ける

これでいいかな?

※【追記】コレ、結局使いませんでした。しかも酷い補強。

今はここまででいったん終了

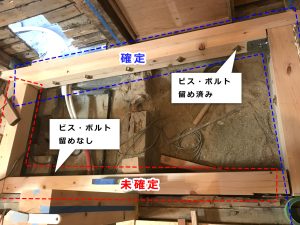

壁に面している2辺は確定のためビス・ボルトを打ちましたが残り2辺は周辺がどうなるのか未確定なので補強土台の加工はしましたが取り付けていません。

この件は一旦ここで終了します。

あとがき

この後どんどんコンクリートや木材に慣れていくのですがこの時は何もかも初めてで

今考える既存の基礎をもっと切ってレーザーで水平を出して型枠を組んでコンクリートを打ち、基礎天は鏝で綺麗に均せばよかったと思いますし、既存土台の悪い箇所を切断して仕口を刻んで継げばよかったですが当時はそんな事できる訳もなくこれが精一杯でした。

ちなみに後で大工さんに施工を見てもらいましたが、素人に気を使ったのかどうか分かりませんが、コーチボルトの本数が多すぎる点以外はダメ出しはされませんでした。